News Center

‘미세먼지’마다 미치는 ‘뇌’영향 규명...“KIST 아니면 못하죠”

- 등록일 : 21-12-29

- 조회수 : 2257

KIST 김홍남·김기훈·이효진 박사 공동연구

미세먼지 구조에 따라 미치는 영향 및 관련 핵심유전자 발견

세포사멸 중간과정 규명, 뇌질환 치료제 개발 등 기대

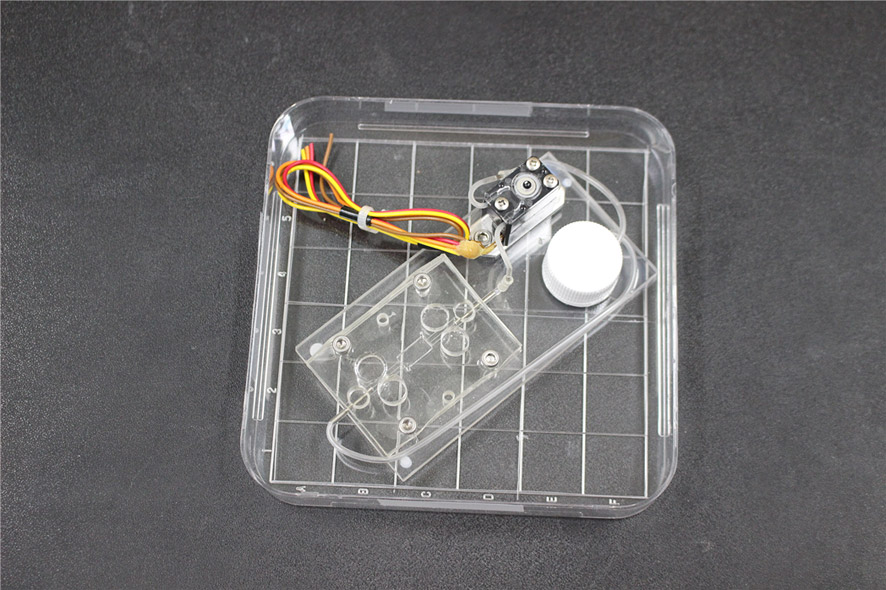

KIST 실험실. 연구자들이 조심스럽게 병 속 파우더를 꺼낸다. 꽤 소중해 보이는 가루. 색도 입자도 다른 파우더의 정체는 미세먼지다.

KIST 뇌과학창의연구단 김홍남 박사는 브레인 칩을 활용해 미세먼지가 뇌에 어떤 영향을 미치는지 연구한다. 미세먼지는 인체 내 기관지와 폐 깊숙한 곳까지 침투해 폐 건강에 영향을 끼치는 것으로 알려진다. 농도 높은 미세먼지에 자주 노출된 동물은 주인을 알아보지 못한다는 보고가 있을 만큼 뇌에 끼치는 영향도 크지만, 미세먼지와 뇌 건강 연결고리를 밝히는 연구는 부족한 상황이다.

최근 김 박사팀은 생채재료연구센터 이효진 박사, 도핑콘트롤센터 김기훈 박사와 함께 미세먼지가 뇌에 끼치는 영향을 밝히고 뇌 손상에 관여하는 핵심 유전자를 찾았다. 같은 농도의 탄소 미세먼지라도 그 구조에 따라 뇌에 끼치는 영향이 다르다는 것을 규명했다. 향후 뇌 질환 치료제 개발로 응용이 기대된다.

미세먼지 구조에 따라 뇌 미치는 영향 달라

"뇌는 다른 장기와 달리 조직 내부로 물질 침투도 어렵지만 축적되면 배출도 어렵습니다. 최근 미세먼지가 심각한 지역에 사는 37명의 뇌를 부검한 결과 미세먼지가 모두 발견됐다는 보고도 있었지요. 이번 연구를 통해 뇌, 특히 퇴행성 뇌질환에 미치는 영향을 규명했으니 이를 어떻게 막을지에 대해 좀 더 집중 연구를 하고자 합니다."

사람의 후각신경은 뇌 안에 있다. 냄새 입자가 코를 지나 후각신경에 도달해 어떤 냄새인지 아는건데 미세먼지는 이 경로를 따라 뇌 안에 쌓인다. 후각신경에 너무 많은 미세먼지가 쌓이면 냄새를 맡는 것도 어려워진다.

'미세먼지가 뇌에 쌓이면 구체적으로 어떤 반응을 일으킬까.' 뇌를 연구하는 김홍남 박사는 미세먼지 심각성이 대두되던 초기부터 이런 의문을 가졌다. 연구 중인 브레인 칩을 활용하면 충분히 규명이 가능할 것으로 보고 연구를 시작했다.

김홍남 박사는 입사 동기인 김기훈 박사에게 협업을 제안했다. 세계에서도 인정한 최첨단 장비와 연구법 등을 보유한 도핑콘트롤센터가 아니면 이 연구를 할 수 있는 곳은 없다고 봤다. 여기에 이효진 박사가 합세해 팀이 꾸려졌다. 탄소미세먼지 합성은 이효진 박사가, 뇌 조직 및 세포 실험은 김홍남 박사가, 신경전달물질 농도측정은 김기훈 박사가 주도했다.

김 박사팀은 먼저 탄소 미세먼지와 유사한 다양한 차원(0~3차원)의 탄소 나노 재료를 합성해 국내 초미세먼지 기준 '나쁨'에 대항하는 농도로 신경세포에 처리하고 신경전달물질의 변화를 살폈다.

그 결과 0차원 탄소 입자는 장기간 노출 시에도 신경세포의 과활성이나 사멸을 유도하지 않았지만, 고차원(3차원)의 탄소 입자에서 신경전달물질을 과하게 내뿜거나 세포가 사멸하는 등 인체에 매우 좋지 않은 반응을 보였다. 3차원은 디젤자동차에서 뿜어져 나오는 탄소가 주를 이룬 미세먼지로 우리나라에서 흔한 미세먼지다.

우리나라에서 흔히 보이는 미세먼지는 뇌에 치명적이었다. 김 박사에 따르면 3차원 탄소 입자에 단시간(72시간 이내) 노출만으로도 신경세포의 비정상적 활성 상태를 유도해 과도한 신경전달 물질이 분비되는 것을 확인했다. 특히 3차원 탄소 입자에 장기간(14일) 노출될 경우 신경세포는 사멸됐다.

김 박사는 "단기간 노출만으로도 마치 신경세포가 마약을 한 것처럼 다른 신경세포와 과도한 결합을 형성하고 신경 물질도 많이 내놓았다"면서 "신경세포가 사멸되면 기억을 잃거나 인지장애가 생긴다. 심하면 치매로 이어지기 때문에 주의해야한다"고 설명했다.

연구진은 더 나아가 3차원 탄소 입자가 치매 환자에게 치명적이라는 사실도 규명했다. 치매는 아밀로이드 베타 단백질이 뭉쳐 생기는 것으로 알려지는데, 3차원 탄소 입자 노출로 이런 현상이 더욱 가속화되는 것을 확인했다.

이와 함께 김 박사팀은 유전자 분석을 통해 신경세포 과활성을 유도하는 Snca유전자도 발견했다. Snca는 뇌에 풍부하다고 알려진 알파시누클레인 합성 정보를 담고 있는 유전자다. 파킨슨병과도 관련된 유전자라 알려지는데, 이번 연구를 통해 새로운 활성을 발견했다.

김 박사는 "Snca를 없앤 후 고차원 탄소 입자를 뿌리니 비정상적인 과활성이 일어나지 않는 것을 확인했다. Snca가 독성에 관여하는 것으로 보인다"며 "사람의 뇌 속에서 Snca를 없앨 순 없기 때문에 상호작용하는 물질을 끊어내는 약물 등을 찾고자 한다. 뇌 질환 치료제 개발로도 응용 가능할 것"이라고 기대했다.

초미세먼지 뇌 신호 체계 영향연구, 임상적 단계 위한 데이터 확보할 것

김 박사팀이 사용한 미세먼지는 인위적으로 만든 실험용 미세먼지다. 실제 공기 중 미세먼지는 공기를 빨아들여 필터 속 먼지를 모아야 하는데 한번 채집하는 데 3일이 걸리고 양도 적다.

국내 미세먼지로 연구를 하기 위해 김 박사는 KIST뿐 아니라 대학, 제주의 연구소 등 미세먼지 연구소들을 수소문했지만, 미세먼지 채취가 어렵다 보니 협업할 수 없었다. 국내 미세먼지와 성분이 비슷한 실험용 미세먼지를 해외에서 구입해 활용했다.

김 박사에 따르면 최근 우리나라 정부도 표준미세먼지를 만드는 연구를 준비 중이다. 표준미세먼지가 개발되면 우리나라 사정에 맞게 다양한 연구를 추진할 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 세 사람은 초반만해도 '이 연구를 왜 하냐'는 질문을 많이 받았다. 그럴 때마다 김기훈 박사는 "세계적 수준의 연구 기술과 장비를 보유한 KIST가 아니면 이 연구는 아무도 못할 것"이라며 사람들을 설득시켰다. 서로 다른 3개 연구팀 함께하다 보니 세포를 옮기면서 예상치 못한 오염도, 실패도 있었지만 세 사람은 원팀이 돼 크고 작은 문제를 해결했다.

여전히 미세먼지 과제는 현재진행형이다. 앞으로 세 연구팀은 Snca가 없는 마우스를 통해 동물실험을 함께 할 예정이다. 김 박사는 "기존에는 미세먼지 독성만 확인했다면, 우리는 어떤 메커니즘으로 신경세포가 사멸되는지 중간과정을 확인했다. 미세먼지가 뇌에 어떤 영향을 주는지 확인한 만큼 이를 막을 수 있는 연구에 좀 더 집중할 예정"이라고 말했다.

이어 그는 "신경전달물질의 정량분석을 통한 초미세먼지의 뇌 신호 체계 영향연구를 통해 임상적 단계를 위한 데이터를 확보할 것"이라며 "미세먼지를 비롯한 실생활에 사용되는 나노재료들의 인체 영향연구 등으로 확장할 계획"이라고 밝혔다.