보도자료

-

520

돌연사 원인 1위 심근경색, 면역반응 조절로 치료한다.

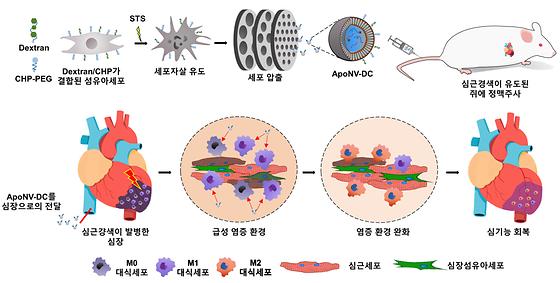

- 심근경색 부위 염증 완화와 이에 따른 심장 기능 개선 효과 검증 - 사멸세포 유래 나노소포체로 면역반응을 조절하는 새로운 치료법 제시 우리나라 성인 돌연사 원인 1위이자 사망원인 2위 질환인 심근경색은 초기 사망률이 30%이며, 의료기관에 후송돼 치료하는 경우에도 5~10% 정도가 사망하는 치명적인 질환이다. 2017년 99,647명에서 2021년 126,342명으로 5년 새 26.8% 늘어나는 등 국내 심근경색 환자 수는 가파른 증가추세를 보이고 있는데, 지금까지 약물요법, 경피적 동맥성형술과 동맥우회술이 치료법으로 알려져 있으나, 이에 반응하지 않는 중증에는 적용이 어려웠다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 생체재료연구센터 정윤기 책임연구원과 이주로 박사 연구팀은 가톨릭대학교 의과대학 박훈준 교수, 박봉우 박사와 함께 세포사멸이 유도된 섬유아세포로부터 유래된 나노소포체를 활용해 면역반응을 조절하는 방식의 새로운 심근경색 치료법을 개발했다고 밝혔다. 심근경색은 심장에 혈액을 공급해 주는 혈관인 관상동맥이 좁아지거나 막히게 돼 심장근육에 충분한 혈액 공급이 이루어지지 못하게 되고, 이에 따라 심근에 영양 및 산소 결핍이 생겨 심장 기능 부진을 일으키는 허혈성 심장질환이다. 시장조사기관인 테크나비오(Technavio)에 따르면 전세계 심근경색 치료제 시장 규모는 2026년까지 연평균 4.7%의 성장률을 기록하며 20억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 최근에는 엑소좀(exosome) 등의 줄기세포 유래 나노소포체(nanovesicles)를 이용해 염증반응을 조절하는 심근경색 치료제 연구가 수행되고 있으나, 줄기세포는 대량생산이 어려워 치료제의 경제성을 확보하는 데 한계가 있었다. 연구팀은 세포 내 생화학적 변화에 의해 자살하는 사멸세포(Apoptotic Cell)를 원료로 하는 나노의약품을 통해 심장근육의 염증반응을 감소시킴으로써 중증 심근경색 치료의 가능성을 확인했다. 이러한 반응은 허혈성 심근경색 질환 부위에 특이적인 펩타이드와 대식세포 섭식에 특이적인 물질을 섬유아세포 표면에 부착함으로써 가능했는데, 이를 위해 연구팀은 표면이 개량된 섬유아세포의 세포사멸을 유도하여 항염증적인 특성을 가지면서도 심근경색 부위에 있는 대식세포에 특이적으로 전달될 수 있는 나노소포체를 개발했다. 동물실험에서는 쥐에게 정맥주사된 나노소포체가 심근경색 부위로 효과적으로 전달되고, 대식세포에만 특이적으로 다량 유입된 것을 확인했다. 그 결과, 좌심실의 수축력을 나타내는 지표인 '좌심실 박출률(LVEF)'이 4주 동안 대조군에 비해서 1.5배 이상 증가하여 심박출량 개선 효과가 있음을 확인했다. 또한, 심근경색 부위에서 염증 완화 효과와 함께 심근경색 부위의 섬유화를 감소시키고 심장 내 혈관 보존율과 심근세포의 생존율이 높아지는 등 심장 기능이 향상됐다. KIST 정윤기 박사는 “세포자살이 유도된 세포로부터 생산한 나노소포체를 이용해 심근경색 질환 치료에 적용한 최초 연구이며, 줄기세포가 아닌 일반 세포를 이용하기 때문에 대량생산이 가능한 장점을 갖고 있다”라며, “향후 가톨릭대 의과대학, 바이오기업과 공동연구를 통해 임상시험 등 치료의 유효성과 안전성 검증 연구를 진행할 계획"이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 한국연구재단 나노 및 소재기술개발사업(2021M3H4A1A04092878)과 세종과학펠로우십사업(2021R1C1C2010587)의 지원을 통해 수행되었으며, 연구 결과는 재료 분야 국제학술지 ‘Advanced Functional Materials’ (IF:19.0, JCR 분야 상위 4.7%) 6월호에 게재됐다. * Targeted Delivery of Apoptotic Cell-Derived Nanovesicles prevents Cardiac Remodeling and Attenuates Cardiac Function Exacerbation [그림 1] ApoNV-DC의 제작 과정과 이의 심근경색 치료 메커니즘 [그림 2] 심근경색 부위에서 ApoNV의 항섬유화 효과 [그림 3] ApoNV-DC의 정맥주사 4주 이후 심기능 향상 효과. 심장 비대 감소 및 심박출량 등의 심기능 지표 향상 ○ 논문명: Targeted Delivery of Apoptotic Cell-Derived Nanovesicles prevents Cardiac Remodeling and Attenuates Cardiac Function Exacerbation ○ 학술지:Advanced Functional Materials ○ 게재일: 2023.06.02. ○ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202210864 ○ 논문저자 - 이주로 박사후연구원(제1저자/하버드 의과대학), - 박훈준 교수(제1저자/카톨릭대학교 의과대학) - 정윤기 책임연구원(교신저자/KIST 생체재료연구센터) - 박봉우 박사(교신저자/카톨릭대학교 의과대학)

- 519

- 작성자생체재료연구센터 정윤기 박사팀

- 작성일2023.08.07

- 조회수3418

-

518

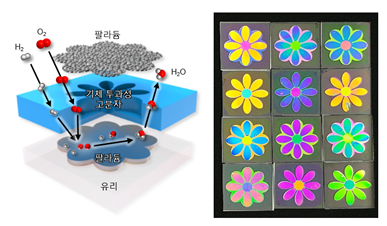

수소 가스 폭발 위험, 색 변화로 사전 감지

- 팔라듐의 수소 감응성을 이용하여 실시간 색상 변화가 가능한 유리창 개발 - 수소 플랜트, 연료전지 가스 연결부 등 협소 설비 내 수소 가스 누출 지점 쉽고 빠르게 확인 친환경 에너지원으로 주목받는 수소 가스는 산소와 만나면 폭발할 위험이 크다. 따라서 수소 경제의 모든 단계에서 가스 누출을 감지하기 위한 센서 기술이 꼭 필요한데, 현재 주로 쓰이는 저항식 및 전기화학식 수소 센서는 큰 부피, 많은 전력 소모, 높은 생산 단가로 인해 수소 플랜트나 잠수함, 연료전지 시스템 등 협소한 설비에는 적용하기 어렵다. 또한 누출된 수소 가스의 정량적인 농도 정보만을 제공하기 때문에 가스가 누출된 지점을 빠르게 확인하는 것은 불가능하다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 상온‧상압‧고습의 실제 환경에서 수소 가스가 누출된 지점을 색상 변화를 통해 쉽고 빠르게, 육안으로 확인할 수 있는 가스 감응형 변색 기술을 개발했다고 밝혔다. 이번 연구성과는 KIST 센서시스템연구센터 박유신 박사팀과 고려대학교 바이오의공학과 유용상 교수팀의 공동연구를 통해 이뤄졌다. 팔라듐은 수소 흡수 특성이 우수해 수소 감지 센서 소재로 이용된다. 기존 센서는 수소를 흡수한 팔라듐의 전기적, 화학적 특성 변화를 정량적으로 검지하는 방식인 데 반해, KIST-고려대 공동연구팀은 대기 중에 항상 존재하는 산소와 누출된 수소의 자발적인 촉매 반응과 이에 수반되는 물 생성 현상을 이용했다. 그런데 팔라듐 표면에 흡착된 수소와 산소의 촉매 반응으로 생성된 물 분자는 바로 증발하기 때문에 육안으로 관측하기 어렵다는 문제가 있었다. 연구팀은 수소와 산소만 선택적으로 투과할 수 있는 고분자 박막의 위아래를 팔라듐 박막으로 감싸는 금속-고분자-금속 적층형 센서 구조를 개발해 박막 위에 나노미터 두께의 물 층이 형성되도록 했다. 이렇게 형성된 물 층은 센서의 빛 공명과 반사에 영향을 주어 육안으로 관찰되는 색상의 변화를 유도한다. 반대로 수소 가스 누출이 없다면 물이 서서히 증발해 처음 색상으로 돌아온다. 연구팀은 이와 같은 과정을 통해 염료 없이도 나노구조의 규격을 조절해 원하는 색상을 쉽고, 저렴하게 구현할 수 있었다. 이 기술은 유리, 플라스틱 등 투명 기판에도 적용할 수 있을 뿐 아니라 소모 전력 없이 작은 크기로 제작할 수 있어 수소 플랜트, 자동차 연료전지 시스템 등 좁고 복잡한 수소 배관이 지나가는 곳 어디든지 쉽게 부착해 적용할 수 있다. 또한, 수소 가스를 선택적으로 흡수하고 배출하는 고분자 박막을 활용했기 때문에 온도와 습도 등 주변 환경의 변화에 영향을 받지 않고 동작할 수 있어 상용화 가능성이 높다. 고려대학교 유용상 교수는 “가시화 센서가 보급되면 수소 폭발 사고를 예방할 수 있어 수소 플랜트나 연료전지 가스 연결부를 제작하는 기업의 수요가 있을 것으로 기대한다”고 말했다. KIST 박유신 박사는 “이번 연구성과는 기존 저항식 및 전기화학식 수소 센서 기술의 난제인 수소 흡수에 의한 선명한 색상 변화를 구현할 수 있는 새로운 기술”이라며, “후속 연구에서는 더 낮은 수소 농도에서도 빠르게 동작하는 고성능 변색 센서 기술을 확보하는 것이 목표”라고 밝혔다. 본 연구는 KIST 주요사업(K-DARPA 파급혁신형사업), 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 한국연구재단 중견연구자지원사업(No. 2021R1A2C2009236)과 고려대학교 교내과제 지원을 받아 수행되었으며, 연구결과는 광학분야 최상위 세계적 학술지 ‘포토닉스(PhotoniX)’ (IF 16.500, JCR 4.5%)에 6월 26일 온라인 게재되었다. * 논문명 Naked-eye observation of water-forming reaction on palladium etalon: transduction of gas-matter reaction into light-matter interaction [그림 1] 수소 감응형 변색 센서 구조 모식도(왼쪽), 센서 소재와 구조에 변화를 주어 수소 흡수 시 다양한 색상을 가지도록 제작한 꽃무늬(오른쪽) [그림 2] 수소와 산소의 흡수 비율에 의존하여 생성되는 물 층(layer)의 두께가 제어되며 이에 따른 색상 변화 거동 [그림 3] 제작한 prototype 윈도우를 이용한 상온, 상압, 고습 환경에서 수소 가스 누출 테스트 시연 사진 ○ 논문명: Naked-eye observation of water-forming reaction on palladium etalon: transduction of gas-matter reaction into light-matter interaction ○ 학술지:포토닉스(PhotoniX) ○ 게재일: 2023.06.26. ○ DOI: https://doi.org/10.1186/s43074-023-00097-1 ○ 논문저자 - 이종수 박사과정(제1저자/KIST 센서시스템연구센터), - 박유신 선임연구원(교신저자/KIST 센서시스템연구센터) - 유용상 교수(교신저자/고려대학교 바이오의공학과)

- 517

- 작성자센서시스템연구센터 박유신 박사팀

- 작성일2023.08.03

- 조회수4612

-

516

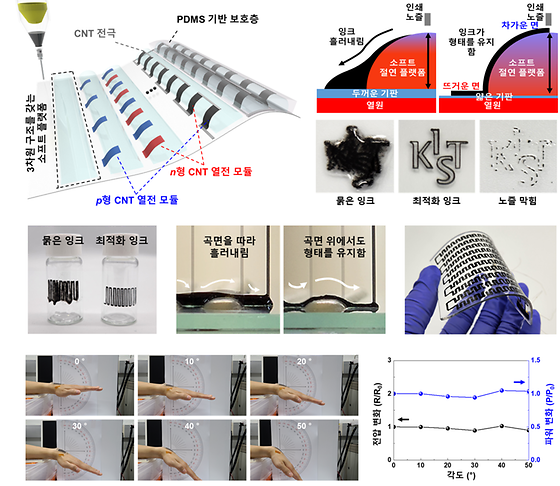

체온 남김없이 수확하는 에너지 하베스터 3D 프린팅으로 만든다

- 수평 방향 뿐 아니라 수직 방향의 열에너지까지 모두 확보 가능 - 맞춤형 패치 타입의 대면적 열전소자로 활용 가능성 열전소자는 양 끝의 온도 차이를 전기에너지로 변환하는 소자로, 낭비되는 열에서 전력을 생산할 수 있어 차세대 신재생 에너지 하베스팅 소자라고 불린다. 최근에는 사람의 피부처럼 굴곡진 열원에서도 효율적으로 사용할 수 있도록 유연하면서 가공성이 뛰어난 용액 기반의 소재를 사용한 열전소자에 관한 연구가 활발하다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 소프트융합소재연구센터 정승준, 김희숙 박사 공동 연구팀이 직접 잉크 쓰기(DIW, Direct Ink Writing) 기술을 도입, 삼차원 구조체에 직접 프린팅이 가능하면서도 효율적으로 수직 방향으로의 열에너지를 확보할 수 있도록 단열 구조체가 포함된 초박막 신축 열전소자를 개발했다고 밝혔다. 열전소자는 보통 2차원의 필름 형태로 제작되어 수평 방향으로 양 끝의 열에너지 차이를 확보해야 하는데, 이와 반대로 실생활에서 열에너지는 대부분 수직 방향으로 전달된다. 열전소자를 3차원 구조로 제작하여 수직 방향의 열에너지를 확보하기 위한 기존 연구는 소자의 크기가 크고 형태가 불안정하여 충격과 변형에 취약했다. KIST 연구팀은 열전소자 내에서 온도 차이를 극대화하기 위해 열전도도가 낮으면서 유연성과 신축성이 뛰어난 실리콘계 엘라스토머 소재로 소프트 절연 플랫폼을 제작했다. 이에 더해, 우수한 열전 특성을 가지는 탄소나노튜브(CNT) 잉크를 용매에 균일하게 분산시킴으로써 농도가 낮아 흘러내리거나 반대로 농도가 높아 뭉치지 않도록 최적화된 점도를 가지는 잉크를 제작했다. 이를 기반으로 3차원의 소프트 절연 플랫폼을 따라 직접 잉크 쓰기를 통해 제작한 열전소자는 안정적인 인쇄가 가능하며 높은 해상도로 패턴을 유지했다. 또한 굽힘이나 눌림과 같은 기계적 변형 하에서도 매우 안정적으로 열에너지를 전기에너지로 변환해 열원 형태에 따라 에너지 변환 효율이 저하되는 기존 열전소자 한계를 극복했다. 해당 열전소자는 기존의 프린팅 공정 기반 소프트 열전소자 연구와 비교했을 때 가장 높은 에너지 변환 성능 (0.28 mV K-1 cm-2)을 기록했다. 이는 패치형 열전소자를 10×10 cm2 면적으로 제작했을 때, 체온만으로 생체 신호 또는 수면 패턴 모니터링 등과 같은 헬스케어 센서 또는 웨어러블 센서를 구동시킬 수 있는 수준이다. 정승준 박사는 “이번 연구성과는 패치형 열전소자를 구현하는 기초기술이 될 수 있으며, 체온으로 발전이 가능한 밴드타입의 열전소자 제작 또한 가능하다”라면서, “앞으로 지속적인 온도 차이를 스스로 확보할 수 있는 스마트 열전소자를 개발하여 폐열을 이용한 자가발전 전자기기의 대중화를 위해 노력하겠다”라고 전했다. 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 나노·소재기술개발사업과 학문후속세대양성사업, KIST 주요사업으로 수행된 이번 연구 성과는 어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 29.698)에 후면 표지논문(Back Cover)으로 게재되었다. * All Direct Ink Writing of 3D Compliant Carbon Thermoelectric Generators for High Energy Conversion Efficiency [그림 1] 3차원 인쇄 기술을 이용한 고효율 열전소자 개발 전략 및 외부 환경에 의한 변형 하에도 안정적인 에너지 변환을 보여주고 있다 [사진 1] 장두준 박사후연구원(왼쪽)과 황성권 학생연구원이 직접인쇄공정으로 제작한 삼차원 웨어러블 열전소자를 시연하고 있다 ○ 논문명: All Direct Ink Writing of 3D Compliant Carbon Thermoelectric Generators for High Energy Conversion Efficiency ○ 학술지: Advanced Energy Materials ○ DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202204171 ○ 논문저자 - 황성권 학생연구원(제1저자/KIST 소프트융합소재연구센터,서울대학교), - 장두준 박사후연구원(제1저자/KIST소프트융합소재연구센터) - 이병문 박사(제2저자/서울대학교) - 유용상 교수(제3저자/고려대학교) - 김희숙 책임연구원(교신저자/KIST소프트융합소재연구센터) - 정승준 책임연구원(교신저자/KIST소프트융합소재연구센터)

- 515

- 작성자소프트융합소재연구센터 정승준 박사팀, 김희숙 박사팀

- 작성일2023.07.17

- 조회수3794

-

514

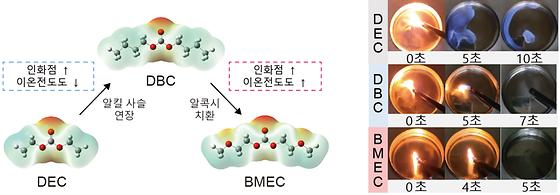

리튬이온전지의 열폭주 현상 막는 난연성 전해액 개발

- 상용 전해액인 유기카보네이트 구조 제어로 리튬이온전지의 화재 위험성 낮춰 - 기존 제조 인프라에 적용이 쉬워 고안정성 리튬이온전지의 상용화 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지저장연구센터 이민아 박사와 KAIST 서동화 교수, 한국생산기술연구원(이하, KITECH) 김용진, 백자연 박사 공동연구팀이 리튬이온전지의 화재 및 열폭주를 억제하기 위해 선형 유기 카보네이트의 분자구조를 제어해 상온에서 불이 붙지 않는 난연성 전해액을 개발했다고 밝혔다. 전기자동차와 에너지저장장치(ESS) 등 중대형 리튬이온전지의 보급이 확대되면서 화재·폭발에 대한 우려도 커지고 있다. 전지의 화재는 외부 충격, 노후화 등으로 전지의 단락 시 발생하는데, 연쇄적인 발열 반응을 동반하는 열폭주 현상으로 인해 화재 진압이 어려워 인명피해의 위험성이 높다. 특히, 리튬이온전지의 전해액으로 사용되는 선형 유기카보네이트 용액은 인화점이 낮아서 상온에서도 쉽게 불이 붙기 때문에 발화의 직접적인 원인이 되는 물질이다. 지금까지는 전해질의 난연성을 강화하기 위해 전해액 분자에 과량의 불소 원자를 치환하거나 고농도의 염을 녹여 용액을 제조했다. 이에 따라 전해질의 이온 전달 능력이 저하되거나, 상용 전극과의 호환성이 떨어지는 문제가 발생해 경제성과 대량 생산성 측면에서 상용화에 한계가 있었다. 연구팀은 상용 리튬이온전지 전해액에 사용되는 대표적 선형 유기카보네이트 DEC(diethyl carbonate) 분자에 알킬 사슬 연장과 알콕시 치환을 동시에 적용해 분자 간 상호작용과 리튬염의 용해 능력을 높임으로써 인화점과 이온전도도가 함께 강화된 신규 전해액 BMEC(bis(2-methoxyethyl) carbonate)를 개발했다. BMEC 용액은 인화점이 기존의 DEC 용액보다 90°C 더 높은 121°C로 이차전지 작동 온도에서 점화원 발생 시에 불이 붙지 않았다. 또한, DEC에 단순히 알킬 사슬을 연장한 DBC(dibutyl carbonate) 용액보다 더 강한 리튬염 해리가 가능해 난연성 강화 시 리튬 이온 전달이 느려지는 문제를 해결했다. 이와 함께 개발된 전해액은 충전된 양극과 함께 고온에 노출되어도 상용 전해액 대비 가연성 기체 발생이 37%, 발열이 62% 감소하는 것을 확인했다. 또한, 신규 전해액을 대표적인 상용 전극 소재인 하이니켈 양극, 흑연 음극으로 구성된 1Ah급 리튬이온전지에 적용 후 500회 이상 안정적으로 구동시켜 호환성을 확보했고, 70% 충전된 4Ah급 리튬이온전지에 관통 시험을 실시해 열폭주가 억제됨을 확인했다. KIST 이민아 박사는 “이번 연구성과는 불가피하게 전해액의 성능과 경제성 저하를 수반했던 기존 난연성 전해액 연구에 새로운 방향성을 제시한 것”이라며, “개발된 난연성 전해액은 우수한 경제성과 고에너지 밀도 전극 소재와의 호환성을 갖고 있어서 기존의 전지 제조 인프라에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 궁극적으로 열적 안정성이 우수한 고성능 배터리의 등장을 앞당길 것”이라고 밝혔다. KITECH 백자연 박사는 “이번에 개발된 BMEC 용매는 저비용 촉매를 활용한 에스터교환반응(transesterification)으로 합성하여 손쉽게 스케일-업이 가능하다. 앞으로 C1가스(CO 또는 CO2)를 활용한 합성법을 추가로 개발하여 친환경성을 더욱 높일 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 운영되는 국가과학기술연구회 선행융합연구사업(CPS21071-100), 한국연구재단 중견연구 과제(NRF-2021R1A2C2006243)의 지원을 받아 수행됐으며, 연구 결과는 에너지 및 환경과학 분야 국제학술지 ‘Energy & Environmental Science’ (IF 32.5, JCR 분야 상위 0.4%) 최신호에 게재됐다. * Molecularly engineered linear organic carbonates as practically viable nonflammable electrolytes for safe Li-ion batteries [그림 1] 고인화점 전해액 분자 설계 전략과 상온 점화 특성 비교 [그림 2 ] 상용 및 신규 전해액을 적용한 4Ah 파우치 셀 관통 시험 결과 ○ 논문명: Molecularly engineered linear organic carbonates as practically viable nonflammable electrolytes for safe Li-ion batteries ○ 학술지: Energy & Environmental Science ○ 게재일: 2023. 5. 10.(온라인 게재), 2023. 7. 12.(7월호 표지 공개일) ○ DOI: https://doi.org/10.1039/d3ee00157a ○ 논문저자 - 이지나 학생연구원(제1저자/KIST 에너지저장연구센터), - 전아리 학생연구원(제1저자/KIST 에너지저장연구센터) - 이민아 선임연구원(교신저자/KIST 에너지저장연구센터) - 서동화 교수(교신저자/KAIST) - 백자연 선임연구원(교신저자/한국생산기술연구원)

- 513

- 작성자에너지저장연구센터 이민아 박사팀

- 작성일2023.07.10

- 조회수4756

-

512

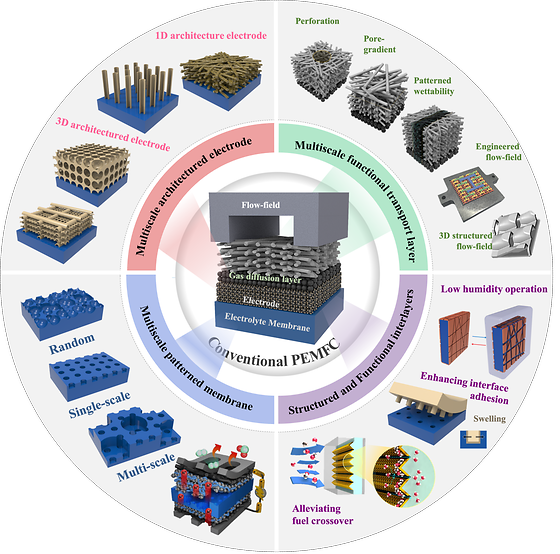

3차원 구조체 제어 기술로 더 높은 안정성을 갖는 고성능 연료전지 개발

- 3차원 구조체를 활용한 새로운 형태의 연료전지를 개발 - 연료전지의 전극층, 전해질막, 수송층 구조 개선으로 물 관리 문제 해결 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 수소·연료전지연구센터 유성종 박사 연구팀은 3차원 구조체 제어 기술을 도입하여 장시간 높은 안정성을 가지며, 기존 대비 전력밀도가 향상된 연료전지 기술을 개발했다고 밝혔다. 3차원 구조체는 연료전지 작동에 필요한 구성요소인 전극층, 전해질막, 수송층을 3차원으로 배열한 형태로, 연료전지의 성능과 밀접한 연관이 있다. 연료전지는 지구상에서 가장 풍부한 원소인 수소를 활용해 전기를 생산하는 기술로 이차전지의 충전 속도와 저장 용량의 한계를 극복할 수 있는 청정에너지원으로 주목받고 있다. 다양한 방식의 연료전지 가운데 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC)는 전력 공급이 빠르고, 상대적으로 저온에서 구동할 수 있어 상용화 가능성이 높다. 하지만, 장기간 구동 시 내부에서 생성되는 물이 내구성과 성능을 저하시켜 상용화를 가로막고 있다. 연구팀은 PEMFC 내에 생성되는 물을 관리하기 위해 멀티스케일 아키텍처 기반의 3차원 구조체 전극 제어기술을 개발했다. 이 기술은 다양한 크기의 구조를 조합해 연료전지의 성능을 향상시키는 기술인데, 본 연구에서는 1차원 및 3차원의 다중 차원 구조로 전극층을 설계해 기존의 촉매와 전해질막을 그대로 활용하면서 과생성된 물로 인한 성능 저하의 문제를 해결할 수 있다는 가능성을 보여줬다. 또한, 단일 또는 다층 구조로 전해질막 3차원 구조체의 표면을 패턴화하여 연료전지 내 저항 감소와 전기화학적 활성 표면적을 증가시켰다, 그 결과, 연료전지의 기계적 강성이 향상되고 고분자 전해질의 전력밀도가 기존 대비 40% 이상 향상되는 것을 확인했다. 연구팀은 한편 기공 구배 및 습윤성 기체 확산에 따른 물질 전달 특성이 개선된 수송층의 3차원 구조를 개발했다. 전해질막의 높은 표면 응력을 이용해 이를 늘리면서 유도된 전극 층의 균열이 전지 내부에서 생성된 물의 효율적인 이동 통로로 작용하여 균열이 없는 기존 연료전지에 비해 최대 출력 밀도가 18% 향상됨을 확인했다. KIST 유성종 박사는 “3차원 구조체를 이용하면 기존 연료전지의 구조로는 어려웠던 다양한 촉매의 활용도를 극대화하고, 생성되는 물을 안정적으로 관리할 수 있다.”라고 말하며, “향후 단순한 구조에서 벗어난 새로운 3차원 구조체를 활용해 수소자동차 또는 발전용 연료전지에 적용할 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업(2E32591)과 나노 및 소재 기술개발사업(2021M3H4A1A02042948)으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료과학 분야 국제학술지 ‘Advanced Materials’ (IF 32.086, JCR 분야 상위 2.51%) 최신 호에 게재됐다. * Multiscale Architectured Membranes, Electrodes, and Transport Layers for Next-Generation Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells [그림 1] 3차원 구조체를 활용한 연료전지의 다양한 활용 모식도 [그림 2] 다층의 복잡한 전극층 및 고분자 구조물을 제작할 수 있는 새롭고 용이한 방법인 멀티스케일 리소그래피(Multiscale lithography) 모식도와 연료전지 성능 향상 그래프 [그림 3] 전극 틈의 최적화 기술을 이용한 연료전지 내의 물관리 효과의 향상 [사진 1] 고분자 전해질막 연료전지 성능향상을 위해 3차원 구조체 전극제어기술을 개발한 KIST 유성종 박사(우측) 연구진 [사진 2] 유성종 박사 연구팀에서 개발한 전해질막 3차원 구조체 전극의 모형 [사진 3] KIST 유성종 박사팀 연구진이 3차원 구조체를 활용한 새로운 형태의 연료전지를 테스트하고 있다. ○ 논문명: Multiscale Architectured Membranes, Electrodes, and Transport Layers for Next-Generation Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells ○ 학술지: Advanced Materials ○ 게재일: 2023.03.11.(온라인) ○ DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202204902 ○ 논문저자 - 장세근 교수(제1저자/국민대학교) - 강윤식 선임연구원(제1저자/한국에너지기술연구원) - 김상문 교수(교신저자/인천대학교) - 유성종 책임연구원(교신저자/KIST)

- 511

- 작성자수소·연료전지연구센터 유성종 박사팀

- 작성일2023.07.07

- 조회수9966

-

510

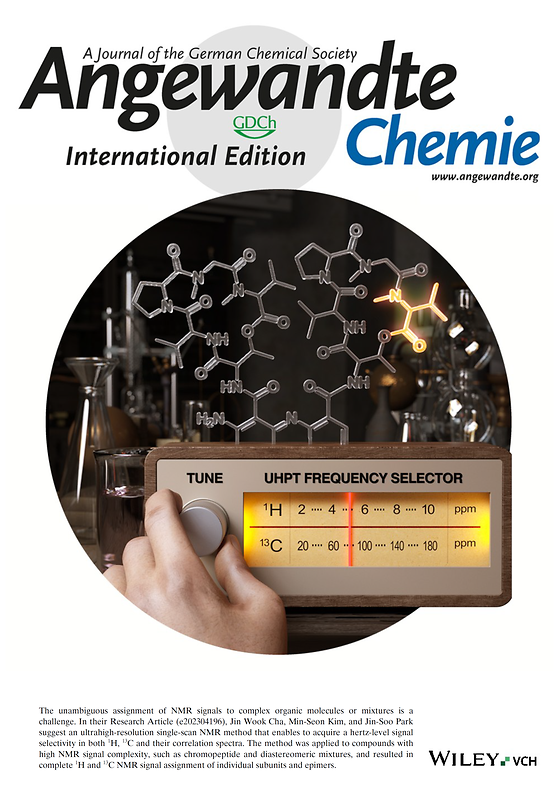

약물 구조 정밀 규명 가능한 NMR 분석법 개발

- 1회 측정으로 초고해상도 탄소 원자 핵자기공명 정보 분석 - 거대 복잡구조 천연물과 이성질체 혼합물의 정밀분석결과 최초 제시 1950년대 후반부터 1960년대까지 임산부들의 입덧 방지용 약으로 판매되었던 탈리도마이드의 부작용으로 팔, 다리가 짧은 1만 2천여명의 기형아가 태어났다. 비극의 원인은 약물의 부작용 매커니즘을 파악하지 못했기 때문인데, 다양한 화합물의 분자구조를 결정하는 연구는 생명현상의 이해와 질병 치료용 약물을 개발하는데 필수적이며, 주로 핵자기공명분광법(NMR)을 통해 측정한 주파수 신호를 해석한다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 천연물인포매틱스연구센터 차진욱, 박진수 박사팀은 1회 측정을 통해 특정 수소와 연결된 탄소 원자핵의 정보를 선택적으로 측정할 수 있는 NMR 분석법(Ultraselective Heteronuclear Polarization Transfer Method, UHPT)을 최초로 개발했다고 밝혔다. 100억 원을 호가하는 기존의 초고자장 NMR 장비에서조차 특정 수소 원자핵에 대한 선택적 NMR 신호 측정만이 가능했으나, 그와 연결된 탄소 원자핵 신호의 신속한 측정은 불가능하여 미세한 수준의 특정 수소-탄소 NMR 신호 분해능의 확보가 어려웠다. 또한, 의약품 원료와 독성 우려 약물의 화학구조 규명에도 한계가 있었다. 연구팀은 UHPT 분석법을 통해 복잡한 탄소핵 NMR 신호 사이에서 단 한 번의 측정만으로 특정 수소 원자핵과 연결된 탄소를 구분했으며, 수 헤르츠(Hz) 수준의 탄소핵 신호 분해능을 확보했다. 이를 통해 항암제로 이용되는 파클리탁셀처럼 여러 종의 약물로 개발되어 온 분자구조가 복잡한 천연 유래 물질의 구조를 명확하게 분석할 수 있게 됐다. 또한, 천연 유래 항암 물질인 닥티노마이신(dactinomycin)을 구성하는 아미노산의 광학이성질체와 살균 물질인 이프로발리카브(iprovalicarb)를 구성하는 부분입체이성질체 혼합물의 개별 탄소 핵 NMR 신호를 정밀 분석하는 데 최초로 성공했다. UHPT 분석법은 기존의 분석법 대비 빠르고, 정확하면서 경제적이다. 대학이나 기업에서 보유하고 있는 NMR 장비에 적용할 경우 초고자장 NMR 장비 대비 약 1/5 수준의 측정시간으로 동등한 수준의 NMR 신호 분해능을 확보할 수 있음을 확인했다. KIST 차진욱 박사는 “새로운 NMR 분석법은 천연물 바이오 산업계에서 신규 소재의 유효성분 규명 및 규격화를 위한 표준 분석기술로 활용할 수 있다.”면서, “의약품 개발과정에서 유효성과 안전성 규명에 결정적인 역할을 하는 부분입체이성질체의 구조 규명에 활용해 신약 개발 과정의 난제를 해결함으로써 천연물 바이오 산업 육성에 기여할 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원을 받아 KIST 주요사업(2E32611)을 통해 수행되었으며 화학 분야의 학술지인 「앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition, IF 16.82)」 최신 호에 표지논문으로 6월 2일 게재됐다. * A Single-Scan Ultraselective Heteronuclear Polarization Transfer Method for Unambiguous Complex Structure Assignment [그림1] 저널 inside 표지 그림 [그림2] 본 UHPT 분석법을 활용한 부분입체이성질체 혼합물의 화학구조분석 과정 ○ 논문명: A Single-Scan Ultraselective Heteronuclear Polarization Transfer Method for Unambiguous Complex Structure Assignment ○ 학술지: Angewandte Chemie International Edition ○ 게재일: 2023. 6. 2. ○ DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202304196 ○ 논문저자 - 차진욱 선임연구원(제1저자∙교신저자/KIST 천연물인포매틱스연구센터), - 박진수 선임연구원(교신저자/KIST 천연물인포매틱스연구센터)

- 509

- 작성자천연물인포매틱스연구센터 박진수 박사팀

- 작성일2023.06.29

- 조회수4282

-

508

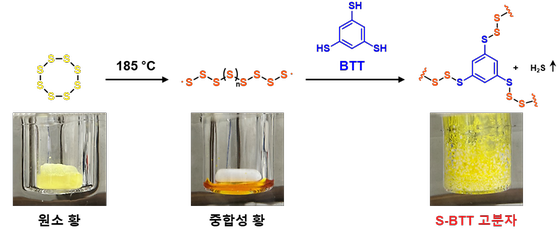

석유 정제공정의 골칫거리 황 폐기물로 열화상 카메라 렌즈 만든다

- 원소 황을 사용하여 원적외선 영역 투명성이 향상된 고분자 합성 - 안정한 열적 특성과 향상된 광학 특성을 보여 고가의 적외선 광학 부품을 대체 가능성 확인 이산화황(SO2)은 석유 정제과정에서 발생하는 물질로 스모그와 산성비를 유발하기 때문에 수소(H2)와 반응시켜 수산화황(H2S)로 변환하는 수소화탈황 공정이 필수적이다. 수산화황은 이산화황과 비교할 때 환경에 미치는 영향이 적고 추가 공정을 거치면 수소를 분리해 재사용할 수도 있다. 그런데 황은 아직 마땅한 활용 방법을 찾지 못해 막대한 양을 산업 폐기물로 땅에 묻거나 블록 형태로 지상에 쌓아두고 있어 이에 관한 연구가 필요하다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 전북분원 복합소재기술연구소 탄소융합소재연구센터 유남호 박사 연구팀이 원적외선 영역에서 사용할 수 있는 황(S8) 고분자 소재(S-BTT 고분자) 투과 재료를 개발해 그간 골칫거리였던 황을 유용하게 사용할 수 있는 길을 열었다고 밝혔다. 적외선 열 화상은 빛이 없는 조건에서 물체가 방출하는 적외선 복사열을 측정해 이를 시각화하는 기술로, 갈수록 늘어나는 CCTV는 물론 자율주행차용 센서 등 다양한 산업군에서 수요가 늘 것으로 전망된다. 적외선 투과 렌즈는 적외선을 효과적으로 투과시키고, 높은 굴절률을 가지며, 적외선과 상호작용하지 않는 비활성 특성을 가져야 한다. 또한 온도 변화나 노후화 등에 대한 안정성도 가져야 한다. 일반적으로 높은 투과성과 비활성 특성이 있는 저마늄(Ge)이나 황화아연(ZnS)과 같은 무기 재료가 적외선 투과 재료로 사용되었으나 가공이 어려워 제조 비용이 많이 들고, 독성이 있다는 단점을 갖고 있었다. 최근에는 황의 높은 굴절률과 적외선 영역에서 비활성 특성을 적외선 광학 분야에 응용한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 하지만 황을 활용한 고분자 재료는 역가황(Inverse vulcanization) 반응에 사용되는 유기 가교제의 화학 결합으로 인해 적외선 영역을 흡수하는 현상이 있다. 기존 연구들은 적외선 투과율과 굴절률, 열적 특성 간에 상충관계가 나타나 기존의 무기 재료를 대체하기는 어려웠다. KIST 유남호 박사 연구팀은 기존 연구가 가교제의 대칭성과 적외선 투과성의 상관관계를 탐색하지 않았다는 점에 주목하여, 대칭구조로 비교적 단순한 적외선 흡수를 나타내는 유기 가교제를 사용했다. 이렇게 개발한 황 기반의 고분자 소재는 안정적인 열적 특성을 유지하면서도 굴절률이 향상(n>1.9)되었고, 동시에 중적외선에서 원적외선 영역에 이르는 우수한 적외선 투과율(기존 보고된 적외선 투과성 황 고분자의 6배)을 나타냈다. 특히, 기존의 고분자 소재로는 달성하기 어려웠던 원적외선 영역 투명성도 확보했다. 개발된 고분자를 실제 적외선 광학 부품과 유사한 형태의 두께 1 mm 윈도우(평평한 판)로 가공하여 원적외선 열 화상 실험에 사용한 결과, 기존의 적외선 투과 재료인 저마늄 윈도우와 유사한 수준의 고품질의 이미지를 얻을 수 있었다. KIST 유남호 박사는 “본 연구에서 개발된 소재는 우수한 적외선 투과율을 갖고 있어서 의료, 보안, 소방, 안전 분야와 같이 인체를 대상으로 하는 생활 밀착형 분야에 적용할 수 있을 것”이라며, “향후 고가의 적외선 광학 재료를 대체할 수 있는 소재로 널리 사용될 것으로 기대한다.”고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원으로 KIST 주요 사업과 산업통상자원부(장관 이창양) 소재부품기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 성과는 국제 학술지 「Nature communications」 (IF: 17.694, JCR(%): 7.53) 최신 호에 온라인 게재되었다. [그림 1] 원소 황을 이용한 고분자 합성 모식도 [그림 2] 다양한 황 함량의 S-BTT 고분자로 제조된 윈도우의 적외선 스펙트럼(두께 약 1mm) [그림 3] PMMA, Ge, S-BTT 윈도우의 적외선 스펙트럼 두께(약 1mm) [그림 4] PMMA, Ge 윈도우 및 다양한 황 함량의 S-BTT 고분자로 제조된 윈도우 (두께 약 1 mm) a. 디지털 이미지, b. 중적외선 열 화상 이미지 및 c. 원적외선 열 화상 이미지 [그림 5] PMMA 및 S-BTT 고분자로 제조된 윈도우의 사람 손가락 타겟 원적외선 이미징 (두께 약 1 mm) ○ 논문명: Long-wave infrared transparent sulfur polymers enabled by symmetric thiol cross-linker ○ 학술지: Nature Communications (IF: 17.694) ○ 게재일: 2023.05.19. 온라인 게재 ○ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-38398-5 ○ 논문저자 - 이미연 박사 후 연구원(제1저자/KIST 탄소융합소재연구단), - 유남호 책임연구원(교신저자/KIST 탄소융합소재연구단)

- 507

- 작성자탄소융합소재연구센터 유남호 박사팀

- 작성일2023.06.28

- 조회수4020

-

506

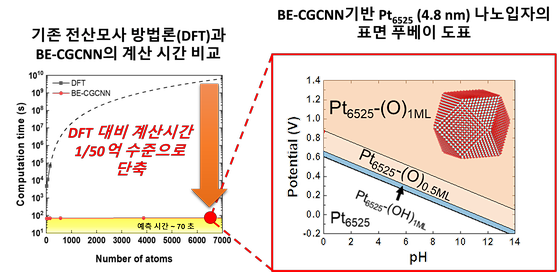

수소연료전지 수명의 관건 촉매 안정성 새로운 AI 기술로 70초 만에 계산한다

- 수 나노미터 크기 백금 나노입자 촉매 안정성 계산하는 BE-CGCNN 모델 개발 - 다양한 금속 나노입자에 적용 가능해 신소재 촉매 개발에 활용 기대 수소 자동차에 주로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)에는 백금(Pt)계 촉매가 주로 사용된다. 촉매의 성능은 연료전지의 수명과 직결되기 때문에 백금 촉매의 성능, 특히 안정성을 높이는 연구가 필수적이다. ‘표면 푸베이 도표’를 이용하면 실제 작동환경에서 촉매 물질의 표면 구조와 안정성을 예측할 수 있다. 표면 푸베이 도표는 밀도범함수이론(DFT)을 이용한 흡착에너지 시뮬레이션 계산으로 구할 수 있지만, 수 나노미터 크기의 나노입자 구조를 가진 백금 촉매의 경우 수천 시간이 소요된다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 계산과학연구센터 한상수 박사, 김동훈 박사와 한국과학기술원(KAIST, 총장 이광형) 신소재공학과 이혁모 교수 공동연구팀이 수 나노미터 크기의 백금 나노입자에 대해서 표면 푸베이 도표를 빠르고 정확하게 구성할 수 있는 새로운 AI 기술을 개발했다고 밝혔다. 공동연구팀은 촉매 표면에서 흡착 물질이 결합하는 에너지를 정확하게 예측하기 위해 결합 임베딩-결정 그래프 합성곱 신경망(BE-CGCNN) 모델을 개발했다. 이 모델은 기존의 결정 그래프 합성곱 신경망(CGCNN) 모델에 원자 간 결합 종류를 고려하는 결합 임베딩(Bond-embedding) 기술을 도입한 것이다. BE-CGCNN 모델을 이용하면 백금 나노입자의 표면에 존재하는 흡착물의 흡착 에너지를 밀도범함수이론에 따른 계산 대비 0.1 eV 오차 수준으로 예측해 표면 푸베이 도표를 정확하게 구성할 수 있다. 기존 CGCNN 모델과 비교해서는 최대 85.7%만큼 오차가 감소했다. 실제 PEMFC에 사용되는 약 5 nm 크기의 백금 나노입자에 대해서 표면 푸베이 도표를 계산하는 데 걸린 시간은 불과 약 70초였다. 기존 밀도범함수이론을 사용하면 1년 이상의 시간이 걸리던 계산이다. KIST 한상수 박사는 “백금뿐만 아니라 다양한 금속 및 합금 나노입자의 안정성을 예측하는데 BE-CGCNN 모델을 적용할 수 있어 긴 수명을 가지는 신소재 촉매 개발에도 활용이 가능할 것”이라고 기대했다. 김동훈 박사는 “향후 본 기술을 활용해 높은 안정성을 보유한 신소재 나노입자 촉매를 개발하면 연료전지의 수명이 획기적으로 연장된다. 백금 이외의 다양한 소재에 적용할 수 있도록 모델 학습용 데이터를 확보하고, 딥러닝 모델을 확장할 예정”이라고 말했다. 삼성전자(대표이사 경계현)의 삼성미래기술육성사업(SRFC-MA1801-03)으로 수행된 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Nature Communications」에 5월 25일 온라인 게재*되었다. * Machine Learing-Enabled Exploration of the Electrochemical Stability of Real-Scale Metallic Nanoparticles [그림 1] 실제 크기 나노입자의 표면 푸베이 도표 예측 및 DFT와의 계산시간 비 [그림 2] BE-CGCNN 모델의 개념도 [그림 3] BE-CGCNN 흡착에너지 예측 결과 및 나노입자 구조에 따른 표면 푸베이 도표 비교 ○ 논문명 : Machine Learing-Enabled Exploration of the Electrochemical Stability of Real-Scale Metallic Nanoparticles ○ 학술지: Nature Communications ○ 게재일: 2023. 5. 25. (온라인) ○ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-38758-1 ○ 논문저자 - 방기훈 박사후 연구원(제1저자/KIST 계산과학연구센터), - 김동훈 선임연구원(교신저자/KIST 계산과학연구센터), - 한상수 책임연구원(교신저자/KIST 계산과학연구센터), - 이혁모 교수(교신저자/KAIST )

- 505

- 작성자계산과학연구센터 한상수 박사팀

- 작성일2023.06.15

- 조회수3278

-

504

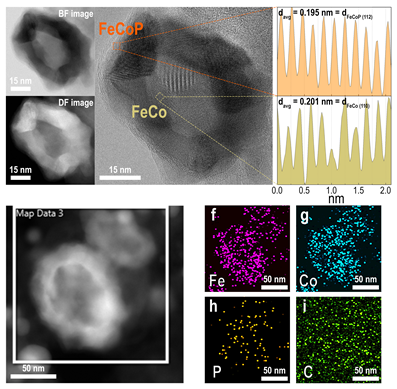

그린수소를 더 빠르게 생산하는 촉매 구조의 비밀

- 계면제어형 비백금계 고활성 촉매 제작 통한 신규 구조 제어 기술 구현 - 음이온교환막 수전해 기술 중 최고 수준 성능 비백금계 음극촉매 개발 사람들은 수소를 환경오염 물질을 전혀 발생시키지 않는 깨끗한 에너지원으로 생각한다. 하지만 화석연료를 사용해 이산화탄소를 배출하는 ‘그레이 수소’, 그레이 수소 생산 과정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하여 생산하는 ‘블루 수소’는 완전한 청정 에너지원과는 거리가 있다. 생산 과정에서 탄소를 전혀 배출하지 않는 ‘그린 수소’는 물을 전기 분해해 분리막으로 이온을 이동시킴으로써 수소와 산소를 생성하는 수전해 방식으로 생산한다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 물질구조제어연구센터 이성수 박사와 성균관대학교(총장 유지범) 에너지과학과 윤원섭 교수, 화학공학·고분자공학부 유필진 교수가 공동연구를 통해 산소 발생 반응(OER) 성능을 높인 촉매소재 계면 제어기술을 개발했다고 밝혔다. 산소 발생 반응 촉매는 물을 분해하여 수소를 생산하는 속도와 효율성을 높이는 역할을 담당한다. 그러나 산소 발생 반응 촉매의 구조-성능 간 상관관계와 이를 바탕으로 한 촉매 구조 제어 기술 연구는 부족하여 단순한 입자 형태의 금속 촉매 혹은 복잡한 제작과정이 필요한 계면 촉매를 주로 사용해왔다. 철 원자는 산화수가 다양한 원소 중 하나로, 높은 산화수를 가지면 활성점이 증가하고 전하의 이동 속도가 빨라져 산소발생 반응성능이 극대화된다. 일반적으로 금속 나노입자의 기상 반응에서는 반응물이 기체 상태이기 때문에 원하는 촉매 구조를 달성하도록 반응성을 제어하기 어렵다. 연구팀은 기상 반응을 제어하여 고산화수 원자를 갖는 촉매 구조를 얻기 위해 기체 투과도가 낮은 고결정성 흑연 탄소 껍질로 둘러싸인 금속 나노입자를 합성했다. 이후 기상 반응을 수행한 결과 고결정성 흑연 탄소 껍질의 제한적인 기체 투과성으로 인해 커켄달 효과가 불완전하게 발생하여 나노입자 내 공극이 적은 환경이 만들어졌고, 촉매 계면에서 철 원자가 높은 산화수를 가지는 구조를 구현할 수 있었다. 연구팀은 이렇게 개발한 촉매를 최근 가장 주목받고 있는 음이온 교환막 수전해(AEMWE) 장치의 음극의 산소 발생 반응 촉매로 활용했다. 그 결과 최근 에너지 분야 권위지에 발표된 음이온 교환막 수전해 기술에 적용되는 비백금계 촉매 성능보다 고전류밀도 성능을 2.0 V 조건에서 약 1.5배 높일 수 있었다.(12.26 A/cm2 @ 2.0 V 및 6.34 A/cm2 @ 1.8 V). 성균관대 유필진 교수는 “이번 연구에서 개발한 신규 계면 제어기술로 촉매 재료의 구조-전기화학적 성능 상관관계 연구의 다각화가 가능해졌다”고 연구의 의의를 밝혔다. KIST 이성수 박사는 “그린 수소의 운전비용 및 에너지 효율을 획기적으로 개선함으로써 향후 대형 수소기반 발전소, 선박, 트럭, 잠수함, 드론, 비행기 등 신규 수소산업 형성에 기여할 것”이라고 기대했다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원으로 미래소재디스커버리사업(2018M3D1A1058624) 집단연구지원사업(2021R1A4A1024129), 개인기초연구(2021R1C1C2095034), 세종과학펠로우십(2021R1C1C2095034), KIST 주요사업(Young Fellow)으로 수행되었으며, 결과는 국제 학술지 ‘Applied Catalysis B: Environmental(IF: 24.319, JCR(%): 0.93)’에 게재되었다. [그림 1] 흑연 탄소 껍질을 갖는 금속 입자를 기반으로 한 확산 속도가 제어된 음이온 확산 제한형 Kirkendall 효과 및 이종 계면 구조의 설계에 대한 전체 개념도 [그림 2] FeCo/FeCoP 이종 계면을 갖는 촉매 소재의 투과전자현미경 사진 및 에너지 분산 X-선 분광법 기반의 원소 분석 결과 [그림 3] 음이온교환막 수전해 적용의 모식도 / 다양한 음극 촉매에 따른 수전해 장치 성능 (전류-전압 그래프)을 나타냄. / 수전해 장치의 동일 전류밀도 인가 조건에서의 장기 내구성 테스트. 100시간 동안의 구동을 통한 안정한 수소 생산 확인함. ○ 논문명: HIgh-valent metal site incorporated heterointerface catalysts for high-performance anion-exchange membrane water electrolysers ○ 게재일: 2023.09.15. ○ DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122816 ○ 논문저자 - 최관현 박사후연구원(제1저자/KIST 물질구조제어연구센터) - N. Clament Sagaya Selvam 박사후연구원(제1저자/성균관대학교) - 이성수 선임연구원(교신저자/KIST 전자파솔루션융합연구원) - 윤원섭 교수(교신저자/성균관대학교 에너지과학과) - 유필진 교수(교신저자/성균관대학교 화학공학과)

- 503

- 작성자물질구조제어연구센터 이성수 박사팀

- 작성일2023.06.08

- 조회수13416

-

502

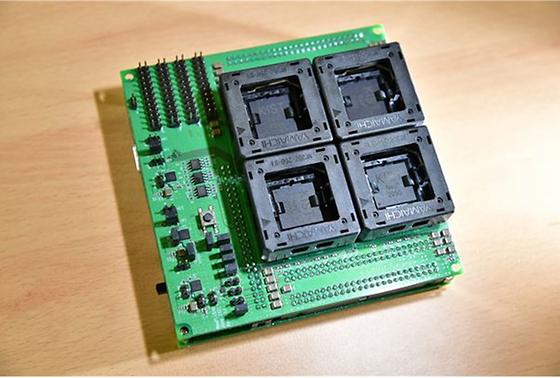

KIST 개발 스파이킹 신경망 반도체로 국내 뉴로모픽 컴퓨팅 연구 생태계 조성한다

- KIST 스파이킹 신경망 반도체 활용 연구과제 총 5개, 10억원 규모 공모 - 국내 뉴로모픽 컴퓨팅 연구 생태계 조성하여 차세대 반도체 기술 자립 기여 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 6월 5일(월)부터 스파이킹 신경망 반도체를 활용한 뉴로모픽 컴퓨팅 응용 및 알고리즘을 연구하는 ‘K-DARPA 파급혁신형사업’(2개 분야, 10억원)을 공모한다. ※ 공모 바로가기 https://www.kist.re.kr/ko/notice/general-notice.do?mode=view&articleNo=9163&article.offset=0&articleLimit=10 K-DARPA 파급혁신형사업은 산‧학‧연 협력을 통해 KIST가 개발한 혁신적 기술의 사업화를 촉진하는 사업이다. 이번 공모에서는 KIST가 2022년 국내 최초로 개발한 스파이킹 신경망 반도체인 ‘뉴플러스(Neu+)’와 ‘뉴로핏(NeuroFit)’을 제공하고 산업계와 학계가 이를 자유롭게 활용해 뉴로모픽 컴퓨팅 응용 및 알고리즘을 연구할 수 있는 과제를 추진한다. ※ 뉴플러스: 대규모의 스파이킹 뉴런을 집적한 프로그래밍 가능한 범용 뉴로모픽 시스템으로, 스파이크 이벤트 기반 시공간적 데이터 처리 방식을 통해 드론 및 자율주행 로봇 등 저전력을 필요로하는 자율 시스템 분야에 적용할 수 있는 스파이킹 신경망 기반 응용 어플리케이션을 개발할 수 있음 ※ 뉴로핏: 두뇌 신경망의 운동학습 방식을 모사하여 로봇 관련 다양한 응용분야로의 활용이 가능한 운동지능에 특화된 뉴로모픽 프로세서로, 초저전력 보정학습 기능을 통해 근력증강 웨어러블 로봇의 보조력 적응제어, 이족보행 로봇의 동적 균형제어, 자율주행차의 인간운전자 모방학습 등에 활용할 수 있음 이번 사업은 총 10억원의 예산을 투입하며, 뉴플러스, 뉴로핏 2개 분야에서 총 5개 내외의 과제를 지원한다. 연구 기간은 ’23. 7. 1.일부터 ’24.12.31.까지 총 18개월이며, 평가에 따라 후속 단계 추진여부도 검토할 예정이다. 과제 공모는 ’23.6.5.(월)부터 6.21.(수)까지이며, 6월말 선정평가를 거쳐 7월 초부터 본격 착수할 계획이다. 스파이킹 신경망 반도체는 현재 주로 활용되는 심층신경망 구조의 인공지능 기술의 단점인 연산 복잡성과 그로 인한 과도한 에너지 소모 문제를 해결하기 위해 등장했다. 두뇌의 동작 원리 및 구조를 모사함으로써 스파이크 신호가 발현되었을 때만 정보 처리가 이루어지기 때문에 정보의 중요도에 상관없이 모든 입력값에 대해 계층별 연산이 필요한 기존 DNN의 구조의 AI 반도체와 비교해 매우 효율적이다. 스파이킹 신경망 하드웨어 분야의 선두 주자인 인텔은 2018년부터 북미와 유럽 기관을 위주로 인텔 뉴로모픽 리서치 커뮤니티(Intel Neuromorphic Research Community)를 결성하고 뉴로모픽 칩의 상용화를 연구하고 있다. 한편 국내의 뉴로모픽 반도체 연구역량은 뉴런 및 시냅스 신소자 개발에 집중되어 실제 뉴로모픽 컴퓨팅 응용연구를 위해 필요한 프로세서에 대한 접근성은 매우 떨어졌다. KIST의 이번 과제 공모를 통해 국내 독자적인 뉴로모픽 컴퓨팅 연구 생태계 조성의 발판을 마련하고 향후 시장성이 높은 뉴로모픽 컴퓨팅 응용 선별 및 관련 기술을 확보할 수 있을 것으로 기대된다. 윤석진 KIST 원장은 “반도체 산업의 경쟁력은 외교·안보를 움직이는 전략 물자 확보 문제로 이어진다”면서, “KIST와 국내 뉴로모픽 반도체 기술개발 트렌드를 선도하고 국외 선도 그룹과 어깨를 나란히 할 수 있는 위대한 도전을 함께할 학계와 산업계의 많은 지원 바란다”고 말했다.

- 501

- 작성자차세대반도체연구소

- 작성일2023.06.08

- 조회수3495