보도자료

맥신, 그린 수소 생산에서 활용처 찾았다.

- 등록일 : 24-07-08

- 전자파솔루션융합연구단

- 조회수 : 1312

-

첨부파일 :

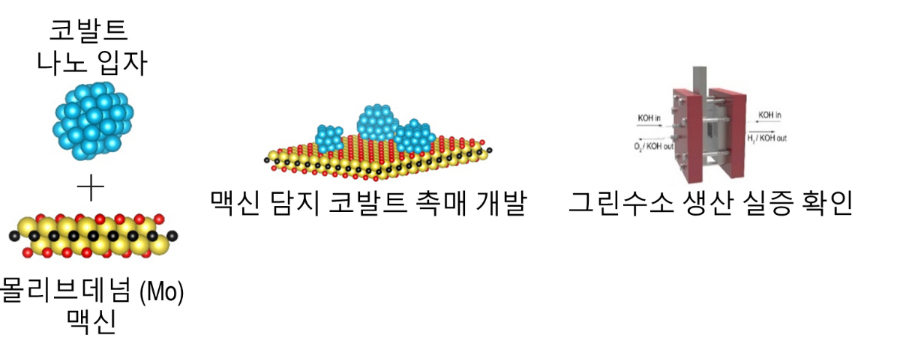

- KIST 연구진이 개발한 원소 제어 맥신, 수전해 촉매 담지체 응용 가능

- 몰리브데넘 기반 맥신 지지체 활용 시, 그린 수소 생산 비용 절감 효과

전 세계 137개국은 2050년까지 화석 연료 사용을 중단하고 탄소 배출을 제로로 만드는 '넷제로(Net-Zero)' 기후 변화 협약을 체결했다. 수소는 에너지원으로 활용될 때 물과 산소만을 배출하므로 친환경적인 차세대 에너지원으로 각광받고 있다. 수소 생산 방식은 사용 에너지원과 탄소 배출 유무에 따라 그레이 수소, 블루 수소, 그린 수소로 나뉜다. 그 중 그린 수소 생산 방법은 친환경 에너지를 사용해 물을 전기 분해하여 탄소 배출 없이 수소를 생산하는 가장 친환경적인 방법이다.

한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 전자파솔루션융합연구단 이성수 박사 연구팀은 전자파 차폐 및 흡수 특성을 가진 산화 안정형 몰리브데넘계 맥신을 개발했다고 밝혔다. 산화 반응에 대해 안정성을 가지고 있어 이를 수전해 촉매의 담지체로 응용할 경우, 그린 수소 생산의 산소 발생 전극으로 활용해 그린 수소 생산 비용을 절감시킬 수 있다.

물을 수소 분자와 산소 분자로 분해하려면 많은 에너지가 필요하다. 에너지를 줄이기 위해 촉매가 사용되며, 나노 단위의 작은 입자들로 이루어진 촉매가 작을수록 표면적이 넓어져 반응이 잘 일어난다. 하지만 시간이 지나면서 작은 촉매 입자들이 뭉치는 현상이 발생해 표면적이 줄어들고 수소 생산 효율이 떨어진다. 이를 방지하기 위해 촉매와 지지체를 함께 사용하는데 수소가 생성되는 양극에 주로 사용되는 탄소가 있지만, 음극에서는 산화 반응으로 탄소가 사용되면 이산화탄소로 산화되어 내산화성이 높은 지지체가 필요하다.

이때 지지체로 사용될 수 있는 물질이 바로 맥신이다. 맥신은 Ti, Mo, Hf, Ta 등의 금속 원자와 탄소 또는 질소 원자로 이루어진 나노 물질로, 전기가 잘 통하고 촉매 지지체로 적합한 구조를 지녀 수소 생산에 유리하다. 특히 티타늄(Titanium) 기반의 맥신이 가장 많이 연구됐다. 하지만 이 경우 물에 쉽게 산화된다는 티타늄의 원자적 특성으로 인해 촉매가 높은 전기전도도를 유지할 수 없다는 고질적인 단점이 있었다. 이를 보완하기 위해 연구팀은 몰리브데넘을 적용한 맥신을 지지체로 사용하는 음극 촉매를 새롭게 설계했다. 다른 원자를 사용하기 때문에 티타늄의 산화 안정성 취약 부분을 완전히 극복할 수 있는 시도로 주목을 받고 있다.

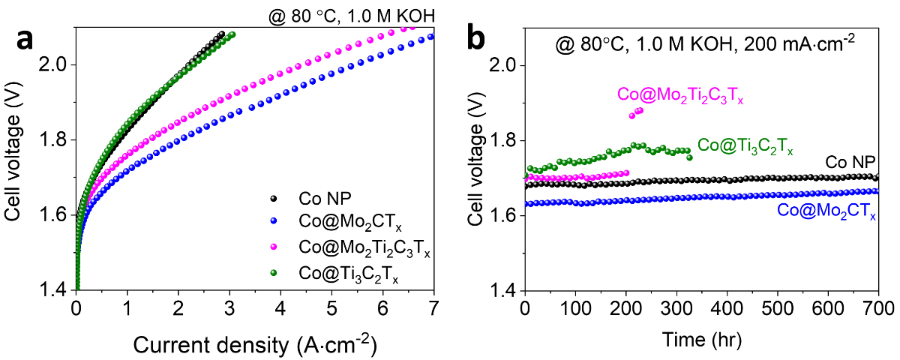

몰리브데넘 기반의 맥신을 지지체로 활용하였을 때, 맥신의 표면을 구성하고 있는 몰리브데넘 원자와 촉매 코발트 사이에 강한 화학 결합이 만들어진다. 이렇게 생성된 화학 결합을 통해 수소 생산 효율 또한 약 2.45배 증가했다. 특히, 최근 티타늄 계열의 맥신을 활용한 단위 전지 셀 내구성이 40시간이 채 되지 않았던 결과에 대비해 10배 이상의 내구성 향상 효과를 확인했다. 이를 통해 그린 수소 생산 비용 절감 효과를 기대할 수 있으며, 향후 대규모 수소 생산 발전소 및 대량 그린 수소 발전 스테이션 분야 활용에도 적용할 예정이다.

KIST 이성수 박사는 “맥신을 구성하는 원소를 제어해 그린 수소 생산 환경에 적합한 후보군을 찾을 수 있었고, 이를 통해 산화 환경에서 안정성 있는 맥신 지지체를 확보했다”라며 “향후 수소 생산 효율과 내구성을 지닌 산소 발생 전극 촉매 개발로 수소 기반 생태계 활성화에 기여할 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원을 받아 KIST 주요사업과 기초과학연구사업(2021M3H4A1A03047327)으로 수행됐다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 「Applied Catalysis B: Environment and Energy(IF: 20.2, JCR 분야 상위 0.6%)」 최신 호에 게재됐다.

[그림 1] 맥신을 지지체로 활용한 촉매 디자인 및 이를 음이온 기반 수소 발생 장치 전극 활용/실증 확인 전체 개념도

[그림 2] 몰리브데넘 맥신/티타늄 맥신 지지체를 활용한 촉매에 따른 수전해 장치 성능(a, 전류-전압 그래프)