보도자료

-

544

자율주행차 핵심 라이다 센서 소자, 이제는 우리 기술로 만든다

- 단거리/중거리 라이다 (LiDAR) 응용을 위한 고성능 센서 소자 - 실제 반도체 양산 공정 기반으로 개발해 라이다 센서 소자 국산화 기대 라이다 (LiDAR) 센서는 첨단운전자보조시스템 (ADAS) 및 자율주행, AR·VR 등 첨단기술 실현에 없어서는 안 될 기술이다. 특히 AR·VR 기기나 스마트폰에서 사용되는 단거리/중거리용 라이다는 사람 혹은 사물의 모양을 보다 정확히 감지하기 위해 보다 우수한 거리 분해능이 요구되기 때문에 더욱 우수한 타이밍 지터 (Timing Jitter) 성능을 갖는 단일광자 검출기가 필요하다. 라이다는 발신부에서 방출한 광자가 물체에 부딪힌 후 반사되어 수신부에 다시 도달하는 시간을 계산하는 방식으로 거리를 측정하고 3D 입체 이미지를 생성한다. 수신부의 단일광자 검출기가 광신호를 전기 신호로 변환하는 과정에서 발생되는 검출 시간의 미세한 차이를 ‘타이밍 지터’라고 하며, 이 지터 값이 작을수록 더욱 정확하게 물체를 인식할 수 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 차세대반도체연구소 이명재 박사팀이 40nm 후면 조사형 CMOS 이미지 센서 공정을 기반으로 mm 수준으로 물체를 식별할 수 있는 ‘단광자 아발란치 다이오드(SPAD)’를 개발했다고 밝혔다. 단광자까지 검출 가능한 초고성능 센서 소자인 SPAD는 그 개발 난이도가 매우 높아 현재까지 일본의 Sony만이 90nm 후면 조사형 CMOS 이미지 센서 공정을 기반으로 SPAD 기반 라이다 제품화에 성공해 애플 제품에 공급하고 있다. Sony의 SPAD는 학계에서 보고된 후면조사형 단광자 아발란치 다이오드 보다 우수한 효율 특성을 갖는다는 특징이 있지만 약 137~222ps의 타이밍 지터 성능을 보여 단거리/중거리 라이다 응용에서 요구되는 사용자 구분, 제스처 인식 및 사물의 정확한 형태 인식을 구현하기에 부족했다. KIST가 개발한 단광자 센서 소자는 타이밍 지터 성능을 56ps로 2배 이상 크게 향상시켰으며, 거리 분해능 또한 약 8mm 수준까지 향상돼 단거리/중거리용 라이다 센서 소자로서의 활용 가능성이 매우 높다. 특히 SK 하이닉스와의 공동연구를 통해 양산용 반도체 공정인 40nm 후면조사형 CMOS 이미지 센서 공정을 기반으로 SPAD를 개발했기 때문에 즉각적인 국산화 및 제품화가 가능할 것으로 기대된다. KIST 이명재 책임연구원은 “반도체 라이다 및 3D 이미지센서의 핵심 원천기술로 상용화될 경우 우리나라의 전략 산업인 메모리반도체에 더해 차세대 시스템반도체에서도 경쟁력을 크게 강화할 수 있을 것”이라고 기대했다. 한국과학기술연구원의 미래원천차세대반도체기술개발사업 및 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 원천기술개발사업으로 수행된 이번 연구성과는 12월 9일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 열린 국제전자소자학회 「International Electron Devices Meeting 2023 (IEDM 2023)」에서 12월 12일 발표되었다. IEDM은 SK하이닉스, 삼성전자, 인텔 등 주요 글로벌 반도체 기업도 참석하며 반도체 분야 산학연 전문가들이 모이는 최고 권위의 학회다. * 발표명 : Back-Illuminated SPAD in 40 nm CIS Technology Achieving 56 ps Timing Jitter With 15 V Breakdown Voltage for Short/Mid-Range LiDAR Applications [그림 1] 단광자 아발란치 다이오드(SPAD)의 간략화된 단면 SK하이닉스 40nm 후면조사형 CMOS 이미지센서 공정에서 개발된 KIST 단광자 아발란치 다이오드 [사진 1] KIST 차세대반도체연구소 이명재 박사 연구팀(ADS Lab)에서 개발한 초고성능 센서소자가 삽입된 반도체 칩 [사진 2] KIST 차세대반도체연구소 이명재 박사 연구팀(ADS Lab)에서 개발한 센서소자 칩을 측정 평가하는 모습 [사진 3] KIST 차세대반도체연구소 이명재 박사 연구팀(ADS Lab) - 이번 연구를 주도한 (왼쪽에서 네번째) 이명재 책임연구원, (왼쪽에서 다섯번째) 박은성 학생연구원 [사진 4] KIST 박은성 학생연구원(제1저자)이 IEDM 2023(International Electron Devices Meeting 2023)에서 구두 발표를 진행하고 있는 모습

- 543

- 작성자광전소재연구단 이명재 박사팀

- 작성일2023.12.28

- 조회수5538

-

542

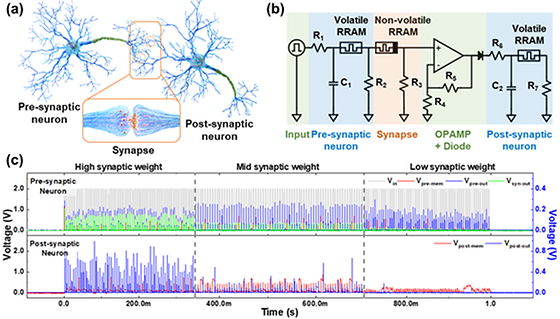

‘뉴런-시냅스-뉴런’ 구조 블록처럼 쌓아 인공 신경망 하드웨어 시스템 구현

- 고성능·저전력 뉴로모픽 컴퓨팅을 위한 ‘뉴런-시냅스-뉴런’ 기본 단위 구조 하드웨어에서 구현 - 동일 물질, 동일 구조를 가져 공정 용이성과 네트워크 확장성 확보 최근 인공지능, 사물인터넷, 머신러닝 등 새로운 산업이 등장하면서 방대한 양의 데이터를 처리하면서도 에너지를 효율적으로 소비하는 차세대 인공지능 반도체 개발에 세계적 기업들이 역량을 집중하고 있다. 인간의 뇌에서 영감을 받은 뉴로모픽 컴퓨팅도 그중 하나다. 이에 따라 생물학적 뉴런과 시냅스를 모방한 소자들이 새로운 소재 및 구조를 기반으로 속속 개발되고 있으나, 개별 소자들을 통합해 시스템에서 검증하고 최적화하는 연구는 미비한 상황이다. 향후 대규모 인공 신경망 하드웨어가 실용화되기 위해서는 인공 뉴런과 시냅스 소자를 통합하는 것이 필수적이며, 동일 소재 및 구조로 소자를 제작해 양산 비용과 에너지 사용량을 절감할 필요가 있다. 이런 가운데 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진) 인공뇌융합연구단 곽준영 박사 팀이 ‘레고 블록’처럼 뉴런과 시냅스를 연결해 대규모 인공 신경망 하드웨어를 구성할 수 있는 인공 신경 모사 소자의 통합 요소 기술을 구현했다고 밝혔다. 연구팀은 고집적화와 초저전력 구현에 유리한 2차원 물질인 hBN을 이용해 수직적층 구조의 멤리스터 소자를 제작함으로써 생물학적 뉴런과 시냅스와 유사한 특성을 구현했다. 연구팀이 개발한 소자는 동일 물질-동일 구조로 인공 뉴런 및 시냅스 소자를 설계했기 때문에 다수의 소자를 이용해 복잡한 구조를 가진 기존 실리콘 CMOS 기반의 인공 신경 모사 소자와 달리, 공정의 용이성과 네트워크 확장성을 확보해 대규모 인공 신경망 하드웨어 개발의 기반을 마련했다. 연구팀은 또한 개발한 소자를 통합, 연결해 인공 신경망의 기본 단위 블록인 ‘뉴런-시냅스-뉴런’ 구조도 하드웨어로 구현해 인간 뇌의 동작 방식인 스파이크 신호 기반 정보전달을 성공적으로 모사하는 데도 성공했다. 인공 시냅스 소자의 시냅스 가중치에 따라 두 뉴런 사이의 스파이크 신호 정보의 변조를 조절할 수 있음을 실험적으로 검증해 저전력, 대규모 인공지능 하드웨어 시스템에 hBN 기반 신소자의 활용 가능성을 보였다. KIST 곽준영 박사는 “인공 신경망 하드웨어 시스템은 향후 스마트 시티, 의료, 차세대 통신, 기상예보 및 자율주행 자동차와 같은 실생활에 밀접한 응용 분야에서 생성되는 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리하는 데 활용할 수 있을 것”이라면서, “기존 실리콘 CMOS 기반 소자의 확장 한계를 뛰어넘으면서도 에너지 사용량을 크게 줄여 탄소 배출과 같은 환경 문제 개선에도 도움이 될 것”이라고 연구성과의 의의를 설명했다. [그림 1] 시냅스 가중치에 따른 전단 및 후단 뉴런의 연결 강도 조절 실험 결과 (a) 생물학적 신경망의 개략도 및 (b) 인공 신경 모사 소자를 이용하여 하드웨어로 구현한 인공 신경망의 회로 개략도. (c) 시냅스 가중치 변화에 따른 두 뉴런 간의 연결 강도 변화 실험 결과. 시냅스 가중치가 낮아질수록 후단 뉴런의 발화 정도가 감소하는 것을 확인함. [그림 2] 2차원 물질 기반 휘발성 및 비휘발성 메모리 소자 (a) 2차원 물질 기반 휘발성 및 비휘발성 메모리 소자의 개략도 (상단) 및 제작한 소자의 전기적 특성 측정 결과 (하단) (b) 제작한 소자의 전자현미경 (상단) 및 투과전자현미경 사진 (하단). 제작한 소자를 활용하여 생물학적 뉴런 및 시냅스 특성을 구현함. ○ 논문명: Hardware Implementation of Network Connectivity Relationships Using 2D hBN-Based Artificial Neuron and Synaptic Devices ○ 학술지: Advanced Functional Materials ○ 게재일: 2023.11.05.(온라인) ○ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202309058 ○ 논문저자 - 조유연 박사후연구원(제1저자/KIST 인공뇌융합연구단) - 곽준영 책임연구원(교신저자/KIST 인공뇌융합연구단)

- 541

- 작성자인공뇌융합연구단 곽준영 박사팀

- 작성일2023.12.21

- 조회수7909

-

540

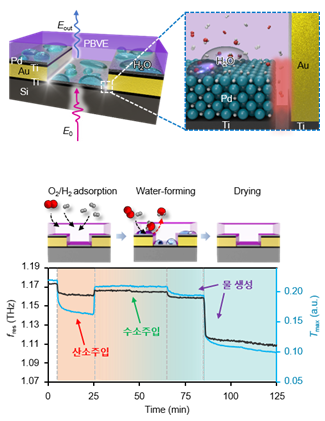

실시간 극미량 수소가스 누출 검출 가능한 신개념 테라헤르츠파 광센서 개발

- 테라헤르츠 메타물질과 팔라듐의 수소 감응성 이용, 실시간 극미량의 수소 가스 누출 검출 - 나노미터 스케일에서 나노 물층 형성 메카니즘 규명 성공 수소 가스는 알려진 모든 분자 중 가장 작고 가벼우면서 무색·무취의 성질을 가져 누출이 쉽고, 밀폐된 공간에서 4% 이상 농축되면 발화 또는 폭발의 위험을 가진다. 수소가 미래 에너지 산업의 대표주자로 자리매김하기 위해서는 수소가스의 생산·보관·운송 과정에서 안정성을 보장하기 위한 안전한 검지 기술이 필수적이다. 그러나 기존 전기식 센서는 전기 스파크가 발생하기 쉬워 수소 가스의 폭발을 유발하는 위험성을 지니고 있다. 또한 주류를 이루는 전극 기반의 접촉식 센서들은 접촉 상태에 따라 신호 안정성에 영향이 있어 비접촉식 광센서의 필요성이 대두되었다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진)은 센서시스템연구센터 & KU-KIST 융합대학원 서민아 박사팀과 고려대학교 보건과학대학 바이오의공학부 유용상 교수팀이 공동연구를 통해 상온, 상압의 실제 환경에서 0.25% 수준의 극미량의 수소 가스 누출까지 확인할 수 있는 비접촉식 테라헤르츠 광센서를 개발했다고 밝혔다. 분광법은 반응 물질이 수소 가스와 만나면 기체에서 액체로 변화하는 반응을 광학 상수값의 변화를 통해 비접촉식으로 관찰한다. 테라헤르츠 전자기파는 주파수 대역이 매우 넓어 가스 분자의 고유 진동에 민감한 분광법에 활용하면 다양한 가스, DNA, 아미노산 등 분자들의 미세한 고유 정보 및 차이점까지 해석 가능한 특징을 가진다. 그러나 극미량의 수소 가스와의 상호작용 확률이 낮고, 테라헤르츠파의 신호를 증폭하는 기술이 없어 실제로 활용되기 어려웠다. 연구진은 전자기파의 특정 대역 신호를 증폭시키는 기능을 하는 메타물질을 이용해 극미량의 가스에 의한 테라헤르츠 광신호의 변화를 민감하게 측정할 수 있는 가스 검출 센싱 플랫폼을 개발했다. 이를 위해 먼저 가스에 민감한 테라헤르츠 대역에서 신호를 증폭할 수 있는 테라헤르츠 메타물질을 개발했다. 그리고 이 메타물질에 팔라듐을 균일하게 도포해 14 nm 수준의 극도로 좁은 공간을 형성함으로써 테라헤르츠 신호의 민감도를 극대화시켰다. 팔라듐은 흡착된 수소와 산소의 촉매 반응에 의해 표면에 물 분자를 생성하는 역할을 한다. 이후 수소 및 산소 가스 등을 개발한 센싱 플랫폼에 주입해 광학 신호 값을 분석한 결과, 수 분 이내로 가스 검출 여부를 탐지할 수 있었다. 팔라듐과 같은 금속수소화물은 상변이 후 다시 원래 상태로 돌아올 수 없는 비가역성을 가지기 때문에 재사용이 어려운데, KIST-고려대 공동연구팀은 특수 처리 기술을 통해 샘플의 재사용성을 확보했다. 또한 나노미터 스케일에서 수소가 탈착되는 메커니즘을 광신호를 통해 비접촉식으로 실시간 추적하는 기술개발에 성공했다. 교신저자인 KIST 서민아 박사는 “기존 광 센서는 상온, 상압, 상습 환경에서의 신뢰도 측정이 매우 제한적이었는데, 민감도를 획기적으로 증대시켜 가스 뿐 만 아니라 다양한 생화학 물질을 극미량에서 검출하고 선별할 수 있는 유망 기술”이라면서, “이동식, 현장‧현시 검사를 통해 각종 유해인자나 가스, 질병에 대해 즉각적으로 대처할 수 있는 시스템을 개발하는데 활용이 기대된다”고 밝혔다. 교신저자인 고려대학교 유용상 교수는 “테라파 측정기술뿐 아니라, 금속 표면에서 일어나는 다양한 기체 흡착 및 탈착 과정과 분자 단위의 화학반응 메커니즘을 시각적으로 확인할 수 있는 가능성까지 열었다”라고 연구성과의 의의를 밝혔다. [그림 1] 수소와 산소의 농도 비율에 따라 팔라듐 촉매반응을 통해 변화하는 메타구조와 광학상수 및 생성되는 물 층(layer)의 두께, 그리고 이에 따른 테라헤르츠 신호 변화 관찰 ○ 논문명: Advancements in intense terahertz field focusing over metallic nanoarchitectures for monitoring hidden interatomic gas-matter interactions ○ 학술지: Advanced Materials ○ 게재일: 2023.11.23.(온라인) ○ DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202308975 ○ 논문저자 - 이진우 석사(제1저자/KIST 센서시스템연구센터) - 이종수 박사(제1저자/KIST 센서시스템연구센터) - 이건 박사과정(제1저자/KIST 센서시스템연구센터) - 유용상 교수(교신저자/고려대학교) - 서민아 책임연구원(교신저자/KIST 센서시스템연구센터)

- 539

- 작성자센서시스템연구센터 서민아 박사팀

- 작성일2023.12.20

- 조회수3599

-

538

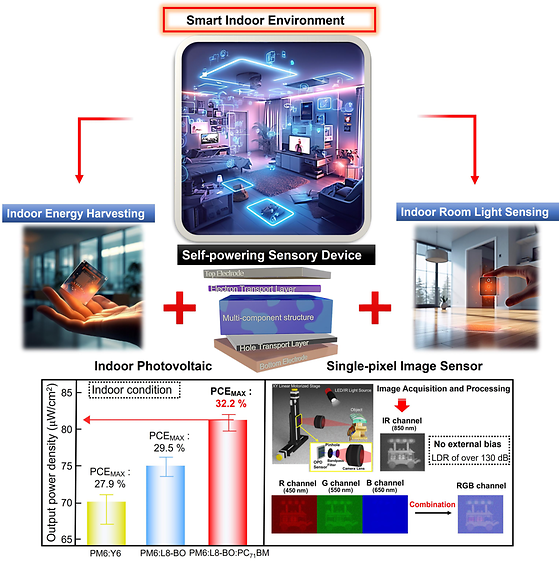

에너지 하베스팅과 이미징이 동시에 가능한 풀컬러 이미지 센서 기술

- 유기물기반 광전자 광검출기를 활용, 처음으로 단일 픽셀 이미징 성공 - 에너지 효율적이면서도 저조도에서 인간-컴퓨터 상호작용 구현 가능한 이미징 성능 가져 스마트 실내 환경 기술에 활용 기대 유기물 기반 광전자 기술은 기존 실리콘 기반 소자 대비 유연성, 경량성이 우수해 저전력 실내 전자 장치나, 무선 IoT 센서를 위한 에너지 효율적 전자 장치로 주목받는다. 매우 약한 빛에서도 에너지를 흡수해 전기를 생산할 수 있는 ‘유기 태양광전지’와 이미지를 획득할 수 있는 ‘유기 광 검출기’가 대표적이다. 하지만 지금까지는 이 두 장치에 대한 개발이 독립적으로 이루어져 차세대 소형 장치로써 실용화할 수 있을 만큼의 효율성을 달성하지 못했다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진)은 광전소재연구단 박민철 박사 연구팀, 황도경 박사 연구팀, 고려대학교 전기전자공학부 심재원 교수팀, 이화여자대학교 화학나노과학과 박재홍 교수팀과 고려대학교 전기전자공학부 김태근 교수팀의 공동연구를 통해 OPV와 OPD의 기능을 통합해 에너지 효율성을 높이면서 조명이 거의 없는 실내 환경에서도 영상을 촬영할 수 있는 유기물 기반 광전자 장치를 구현했다고 밝혔다. 연구팀은 이 장치의 유기 반도체층을 다성분계 구조로 진화시킴으로써 실내 환경에서 32% 이상의 높은 광전 변환 효율을 가지면서도 130 dB 이상의 선형 동적 범위를 달성하였다. 조명이 거의 없는 환경에서 100 dB의 선형 동적 범위를 가지는 기존 실리콘 소자보다 명암비를 높여 더욱 선명한 화면을 보여줄 수 있다. 공동연구팀은 여기에 그치지 않고, 처음으로 단일 픽셀 이미지 센싱을 시연하는 데 성공했다. 이 이미지 센싱 시스템은 주변 빛을 수집해 전기 에너지로 변환한 후, 이 에너지를 이용해 이미지를 획득한다. 기존에는 저조도 및 일반 조명 환경에서는 특수 성능의 카메라가 반드시 필요했지만, 개발된 다성분계 반도체층 구조의 광 검출기를 이용하면 카메라 형태가 아닌 유리창 또는 벽에 붙이는 인테리어 소품 형태로도 사물이나 움직이는 물체의 형체가 파악되는 수준의 해상도를 얻을 수 있다. KIST 박민철 박사는 “평소에는 에너지 하베스터로 작동하다가, 조명이 없는 상태에서 움직임을 감지하거나 동작 패턴을 인지하는 데 응용될 수 있는 기술”이라면서 “향후 인간-컴퓨터 상호작용 (HCI,Human-Computer Interaction) 연구뿐 아니라 스마트 실내 환경을 비롯한 여러 산업 분야에서 활용 가능성이 높다”라고 기대했다. [그림 1] 다성분계 유기 반도체층 기반 이중기능 통합형 이미지 센서 유기물기반 광전자 기술은 사물 인터넷 (IoT)기반 무선 센서 및 저전력 실내 전자 장치를 위한 에너지 효율적이고 친환경적인 전자 장치로 주목받고 있다. 그중 유기 실내광전지 (organic photovoltaic, OPV)와 광검출기 (organic photodetector, OPD)는 주변 미활용 또는 저조도의 빛을 효율적으로 활용하여 전기를 만들고, 빛을 감지하여 이미지를 구현한다. 유기 실내광전지 (organic photovoltaic, OPV)는 실내 에너지 하베스팅을 광검출기 (organic photodetector, OPD)은 필요에 따라서 실내 조명을 활용하여 이미징을 하여 카메라처럼 활용 할 수 있다. ○ 논문명: Self-Powering Sensory Device with Multi-Spectrum Image Realization for Smart Indoor Environments ○ 학술지: Advanced Materials ○ 게재일: 2023.11.16.(온라인) ○ DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202307523 ○ 논문저자 - 유병수 학생연구원(제1저자/KIST 광전소재연구단) - 고현우 학생연구원(제1저자/KIST 광전소재연구단) - 김태혁 학생연구원(제1저자/고려대학교) - 조수연 학생연구원(공동저자/KIST 광전소재연구단) - 황도경 책임연구원(교신저자/KIST 광전소재연구단) - 박민철 책임연구원(교신저자/KIST 광전소재연구단) - 김태근 교수(교신저자/고려대학교) - 박재홍 교수(교신저자/이화여자대학교) - 심재원 교수(교신저자/고려대학교)

- 537

- 작성자광전소재연구단 박민철 박사팀, 황도경 박사팀

- 작성일2023.12.20

- 조회수4184

-

536

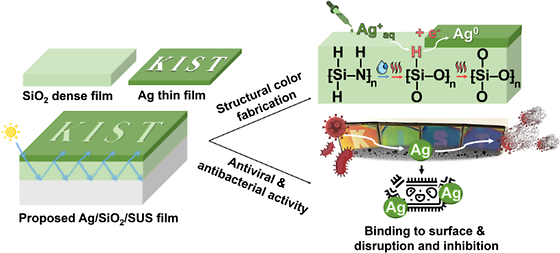

항바이러스 컬러 나노코팅 기술 개발

- 1g/m2 적은 양의 코팅으로 바이러스 사멸 효과와 함께 다양한 색 구현 가능 - 의료소재, 가전, 건자재 등 다양한 산업 분야에서 활용 기대 코로나19 이후로 엘리베이터 버튼이나 대중교통 손잡이 등에 항바이러스 필름이 붙어있는 모습이 이제는 익숙하다. 그런데, 일반적인 항바이러스 필름은 항바이러스 기능성 금속 입자를 고분자와 함께 섞어 제작하므로 제작 과정에서 금속 입자의 극히 일부분만 표면에 드러난다. 이 때문에 이 필름들이 바이러스로부터 우리를 지켜줄 것이라는 믿음과는 달리 실제 필름 표면의 접촉에 의한 항바이러스 효과는 크지 않았다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 물질구조제어연구센터 조소혜 박사와 연구동물자원센터 이승은 박사 공동연구팀이 항바이러스 표면의 활성을 극대화할 뿐 아니라 다양한 색까지 구현할 수 있는 나노코팅 기술을 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 졸겔법을 이용해 실리카 코팅층을 다양한 표면에 형성한 후 은(Ag)을 포함한 수용액을 이용해 은 나노입자(Ag nanoparticle)를 실리카층 표면에 코팅하는 방법으로 효과적인 항바이러스 및 항균 효과를 보이는 표면을 개발했다. 은 나노입자는 바이러스 표면의 단백질과 결합해 바이러스의 구조와 기능을 파괴함으로써 감염 능력을 제한하고 세포에 침투하는 것을 어렵게 만드는 역할을 한다. 기존의 항바이러스 필름은 항바이러스 기능성 금속 입자가 박막 내부에 침투되어 있어 바이러스와의 접촉이 어려웠는데, KIST 연구팀이 개발한 기술은 은 나노입자가 박막의 표면에 위치해 적은 양으로도 높은 활성을 보였다. 코로나바이러스의 유사체로 개발된 렌티 바이러스를 이용해 바이러스의 사멸 속도를 실험한 결과 상용 필름 대비 2배 이상의 빠른 바이러스 사멸 효과를 보였다. 그뿐만 아니라, E. coli 박테리아에 대한 항균 실험에서는 24시간 내 박테리아를 완전히 박멸하는 결과를 얻기도 했다. 개발된 항바이러스 코팅 기술은 그 코팅층의 두께를 달리해 빛의 간섭을 제어함으로써 다양한 색을 제공할 수 있다는 부가적인 장점도 있다. KIST 조소혜 박사는 “이번 금속 나노입자 코팅 기술은 1g/m2 미만의 적은 코팅으로도 상용제품보다 높은 항바이러스 및 항균 효과를 보여 산업화 가능성이 매우 높다”라며, “의료소재, 가전, 건자재 등 다양한 산업 분야에서 항바이러스‧항균 효과를 구현해 미생물 관리 및 감염예방에 도움을 줄 수 있을 것”이라고 기대했다. [그림 1] 시중에서 사용되는 항바이러스 필름 구조와 개발한 항바이러스 컬러나노코팅 구조의 비교 [그림 2] 졸겔법을 이용한 실리카 코팅층 형성 및 은(Ag) 전구체 용액으로부터 in-situ환원법으로 은 나노입자를 실리카층 표면에 도입 과정 [그림 3] 은 나노입자가 표면에 잘 드러난 실리카층 SEM/TEM 분석 결과 [그림 4] 상용 은나노 필름 대비 기 개발 표면의 항바이러스 효과 비교 [그림 5] 상용 은나노 필름 대비 기 개발 표면의 항박테리아 효과 비교 [그림 6, 6-1, 6-2] 항바이러스 코팅의 두께에 따른 광학현상으로 다양한 색 발현 결과 ○ 논문명: In Situ Metal Deposition on Perhydropolysilazane-Derived Silica for Structural Color Surfaces with Antiviral Activity ○ 학술지: ACS Applied Materials and Interfaces ○ 게재일: 2023.11.09.(온라인) ○ DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c12622 ○ 논문저자 - 버락 다르야 박사과정 학생연구원(제1저자/KIST 물질구조제어연구센터) - 조소혜 책임연구원(공동저자/KIST 지속가능환경연구단) - 이승은 선임연구원(교신저자/KIST 연구동물자원센터)

- 535

- 작성자물질구조제어연구센터 조소혜 박사팀 / 연구동물자원센터 이승은 박사팀

- 작성일2023.12.14

- 조회수15774

-

534

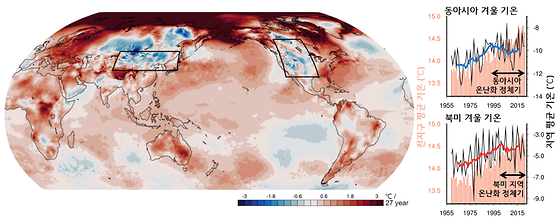

한반도 이상 한파 원인, 걸프류에 있었다.

- 동아시아와 북미 지역 이상 한파 원인, 해빙이 아닌 중위도 해양 전선에 - 10년 단위 근미래 기후변화 예측에 활용할 수 있는 기후모델 지구 온난화라는데 왜 우리나라 겨울은 더 추워질까? 실제로 동아시아와 북미 지역에서는 2000년대 이후 평균적인 기후변화 전망을 거스르는 이상한파가 빈번히 발생했다. 많은 전문가가 북극 해빙 감소에 따른 북극 온난화와 제트기류 약화를 그 원인으로 지목했으나 기후모델 실험을 통해 그 타당성을 제대로 입증하지는 못했다. 2021년 2월 미국 텍사스주 대규모 정전 사태는 이례적인 혹한 때문이었는데, 이와 같은 막대한 사회경제적 피해를 방지하기 위해서는 이상 기후의 발생 위험도를 정확하게 예측하기 위한 기후모델이 꼭 필요하다. 특히 최근 기후 기술 선도국들에서는 10년 근미래 기후 예측 기술을 중요한 목표로 설정하고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 지속가능환경연구단 성미경 선임연구원과 연세대학교(총장 서승환) 비가역적기후변화 연구센터 안순일 교수가 공동연구를 통해 동아시아와 북미 지역에서 특히 빈번한 이상한파의 원인으로 중위도 해양의 역할을 발견하고, 이를 바탕으로 중장기적인 관점에서 겨울철 기후변화에 대응할 수 있는 발판을 마련했다고 밝혔다. 해류는 각종 부유물질과 용존물질뿐 아니라 열에너지를 운송한다는 점에서 인접한 나라의 날씨와 기후에 큰 영향을 미친다. 특히 대서양의 걸프류, 태평양 쿠로시오 해류의 하류 지역과 같이 좁은 위도 대에서 온도가 급격히 변화하는 지역을 ‘해양전선’이라고 하는데, KIST-연세대 공동연구팀은 이러한 해양전선 지역에 열이 과도하게 축적되는 데에 따른 대기 파동열 반응을 극한 한파 증가의 원인으로 지목했다. 2000년대 초부터 최근까지 우리나라의 이상한파 경향은 북대서양의 걸프류 부근의 열 축적이, 북미 지역 이상한파 경향은 쿠로시오 해류 부근의 열 축적이 심화한 것과 맞물렸다. 해양 전선 지역이 겨울철 한파와 이상고온 빈도를 조절하는 온도조절기로서 작용하는 것이다. 해양전선 지역에 열이 축적되는 과정은 수년에서 길게는 수십 년까지 지속된다. 이 기간에 대륙 지역에서는 지구 온난화 추세를 거스르는 온난화 정체기가 나타날 수 있다. 반대로 해양전선 지역이 차가워지는 시기에는 대륙 지역에 겨울철 이상고온이 지속되면서 온난화가 급격히 가속화된 것처럼 보인다. 이는 곧 최근의 이상한파 추세가 본질적으로는 지구 기후시스템의 일시적인 자연 변동성에 의해 강화된 것으로, 해양전선의 열 축적이 해소되는 시기가 돌아오면 겨울철 이상고온 문제가 심각해질 것임을 예상할 수 있다. 이와 같은 결과는 해양전선 부근의 열 축적량을 변화시킨 기후모델 실험에서도 뚜렷이 나타나, 기존 해빙 이론과는 달리 관측자료와 기후모델 실험이 일관된 결론을 보여줬다. 따라서 향후 10년의 중장기적인 기후변화 예측 능력 향상을 위해서는 기후모델에서 해양전선의 변동을 정확히 모의하는 것이 중요함을 알 수 있다. 앞으로 지구온난화가 더욱 심화돼 해양의 구조가 변화하면 이러한 지역 기후의 변동 양상은 크게 달라질 수 있다. 온실기체를 증가시킨 기후모델 실험 결과에 따르면 북미 지역은 점차 온난화 정체기가 짧아지고 횟수도 줄어드는 반면, 동아시아 지역에서는 온난화 정체기와 가속기가 더욱 빈번하게 교차될 가능성이 높았다. 이처럼 대륙별로 다른 반응은 지구 온난화에 대한 쿠로시오 해류와 걸프류 지역의 해양 반응이 각각 다른 데에서 기인한다. KIST 성미경 박사는 “본 연구 성과에서 밝힌 해양전선의 영향을 지구 온난화 기후모델에 적용하면 10년 근미래 기후변화 전망을 개선할 수 있다”라면서, “겨울철 에너지 수요 장기 전망, 기후변화 대응 인프라 구축 등에 중요한 참고 자료를 제공해 2021년 텍사스주 정전과 같은 기후재난 사태를 예방할 수 있을 것”이라고 연구 결과의 의의를 밝혔다. [그림 1] 1995-2021년 겨울철 온도 변화 추세 왼쪽 그림에서 상자로 표시된 파란색 지역은 해당 기간 한파가 빈번해진 지역을 나타냄. 오른쪽은 1959년부터 최근까지 동아시아와 북미 지역 겨울 기온 변화. [그림 2] 해양 온도 분포로 본 중위도 해양 전선 위치 해양 전선은 해수면 온도가 북쪽으로 갈수록 급격히 낮아지는 특징을 갖는 지역을 가리킴. 우리나라 겨울 기후에 영향을 미치는 북대서양 걸프류 해양 전선과 (왼쪽) 북미 지역에 영향을 미치는 북태평양 쿠로시오 해류 전선 (오른쪽). [그림 3] 기후모델에서 걸프류 해양 전선에 열 축적을 강화한 실험의 동아시아 기온 반응 기후모델에서 걸프류 지역에 열 축적을 증가시킨 조건 (대서양 지역 상자 내 갈색 채색 지역)과, 해당 조건을 강제한 20년 간의 가상 실험에서 동아시아 지역에 온도가 하강하는 반응이 우세함을 보여주는 사례 (파란색). ○ 논문명: Ocean fronts as decadal thermostats modulating continental warming hiatus ○ 학술지: Nature communications ○ 게재일: 2023.11.27.(온라인) ○ DOI: 10.1038/s41467-023-43686-1 ○ 논문저자 - 성미경 선임연구원(제1저자, 교신저자/KIST 지속가능환경연구단) - 장민희 박사후연구원(공동저자/KIST 지속가능환경연구단) - 안순일 교수(교신저자/연세대학교 대기과학과, 비가역적기후변화 연구센터) 외 공동저자 4명

- 533

- 작성자지속가능환경연구단 성미경 박사팀

- 작성일2023.12.12

- 조회수48443

-

532

극한환경을 견디는 전도성 열복사 제어 소재 개발

- 기존 내화 전도성 소재와 달리 공기 중 1,000℃ 고온에서도 산화되지 않고 성능 유지 - 우주·항공, 열광 발전(TPV) 등 광범위한 극한 환경에서 활용 기대 열복사는 온도를 지닌 모든 물체에서 방출되는 전자기파로 지구로 유입되어 온실효과를 발생시키는 태양 복사 스펙트럼이 대표적이다. 태양광, 화력 발전, 산업 현장에서 발생하는 열에서 방출되는 열복사 에너지를 제어해 활용하면 전력 생산비용을 절감할 수 있어 냉각, 방열, 에너지 생산 등의 분야에서 복사 스펙트럼 제어 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 지금까지 복사 스펙트럼을 제어하는 기술은 일반적인 환경 조건에서 주로 이루어졌으나, 최근 우주 및 항공, 열광 발전(TPV) 등 극한 환경을 견딜 수 있는 소재가 필요하다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 나노포토닉스연구센터 김종범 선임연구원 팀이 공기 중 1,000℃의 고온과 강한 자외선이 있는 환경에서도 광학적 특성을 유지하는 복사 스펙트럼 제어용 내화성 소재를 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 란타넘이 도핑된 주석산염(이하 “LBSO”)을 레이저 증착법을 통해 격자 변형이 없는 나노 단위의 얇은 박막 형태로 제작했다. LBSO 소재는 고온에서 산화되는 텅스텐, 니켈, 질화 티탄늄 등 기존 내화 전도성 소재들과 달리 1,000℃의 고온과 9 MW/cm2의 강한 자외선 빛에 노출됐을 때도 성능을 유지했다. 이후 LBSO 소재로 적외선 대역의 파장만을 선택적으로 방출할 수 있는 다층 박막 구조 기반의 열 복사체를 제작해 실험한 결과, 복합적인 구조에서도 박막 형태일 때와 마찬가지로 열과 빛에 대한 안정성을 가져 열광전지(TVP) 발전 기술로의 적용 가능성을 확인했다. LBSO 소재를 사용하면 공기와 만나 산화하는 것을 막기 위한 추가적인 조치 없이도 열복사를 열광 전기 셀에 전달할 수 있다. KIST 김종범 선임연구원은 “날씨에 따라 전기 생산량이 달라지는 태양광이나 풍력 재생에너지의 대안으로 태양열 및 고온 환경에서 방출되는 복사에너지를 활용해 전력을 생산하는 친환경 열광 발전 기술이 주목받고 있다”라면서, “LBSO 소재로 열광 발전의 상용화를 앞당겨 기후변화 및 에너지 위기 대응에 기여할 것”이라고 연구의 의의를 밝혔다. 연구진은 LBSO 소재가 열광 발전 기술이나 산업용 장비에서 발생하는 폐열을 재활용하는 기술뿐 아니라, 자외선 노출에도 강한 내구성을 보인다는 점에서 우주·항공과 같이 극한의 환경에서 강한 태양 빛의 노출과 흡수로 발생하는 열을 관리하는 기술에도 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원으로 정보통신‧방송 기술개발사업 및 표준개발지원사업(RS-2023-00223082)과 KIST 미래원천연구사업으로 수행된 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Advanced Science」(IF: 15.1, JCR(%): 6.2)에 11월 23일 게재*되었다. * 논문명 : Perovskite Lanthanum-Doped Barium Stannate: A Refractory Near-Zero-Index Material for High-Temperature Energy Harvesting Systems [그림 1] LBSO 열 방사체의 TPV 에너지 변환 기술 활용에 관한 모식도 LBSO 열 방사체가 TPV(Thermophotovoltaic, 열광전지) 기술에 적용되었을 때 가지는 효과를 모식도로 표현함. 일반적인 흑체는 열을 흡수하면 매우 넓은 파장대역으로 복사에너지를 방출하는데, 이 경우 TPV 셀에서 활용할 수 없는 파장의 복사 에너지가 포함되기 때문에 그 효율이 떨어진다. 하지만 LBSO 열 방사체를 적용할 경우 TPV 셀이 가장 높은 효율을 가지는 파장대역에 맞추어 선택적으로 열을 방사할 수 있으므로 에너지 발전 효율이 높아진다. [그림 2] LBSO 박막과 LBSO 열 방사체의 열 내구성 (위) LBSO 박막의 결정구조 및 열처리 전/후의 광학 특성 변화. LBSO와 유사한 특성의 금속 산화막 소재인 ITO와 AZO는 400도 이하의 온도에 노출되면 플라즈마 주파수 및 감쇠계수를 비롯한 광학 특성의 변화가 발생하지만, LBSO 경우에는 1000도에서도 안정적인 성능을 유지하는 것을 확인함 (아래) LBSO 포함한 다층 구조의 단층 전자현미경 사진과 결정구조. 열 방사체는 박막과 유사하게 공기 중에서 고온 및 강한 자외선 레이저 노출에도 특성 변화가 매우 적음을 확인함. [그림 3] LBSO 박막의 열처리 전, 후 표면 변화 각 온도, 레이저 세기 별 열처리를 진행하였을 때 박막 표면 변화. 표면의 경우 미세한 나노구조물이 형성되는 것을 확인하였으나, 소재의 선형적인 광학 특성에는 영향을 주지 않음을 실험적으로 확인함. 반도체 소재의 경우 밴드갭보다 높은 에너지의 자외선의 빛을 흡수하는데, 매우 강한 자외선의 빛을 흡수하면 소재의 특성 변화가 발생하게 된다. 하지만 LBSO 소재는 박막이 식각될 만큼 강한 빛을 조사하여도 특성에는 변화가 없음을 실험적으로 확인함. ○ 논문명: Perovskite Lanthanum-Doped Barium Stannate: A Refractory Near-Zero-Index Material for High-Temperature Energy Harvesting Systems ○ 학술지: Advanced Science ○ 게재일: 2023.11.23.(온라인) ○ DOI: 10.1002/advs.202302410 ○ 논문저자 - 김종범 선임연구원(제1저자/KIST 나노포토닉스연구센터) - 김혜비 학생연구원(제1저자/KIST 나노포토닉스연구센터)

- 531

- 작성자나노포토닉스연구센터 김종범 박사팀

- 작성일2023.12.06

- 조회수4378

-

530

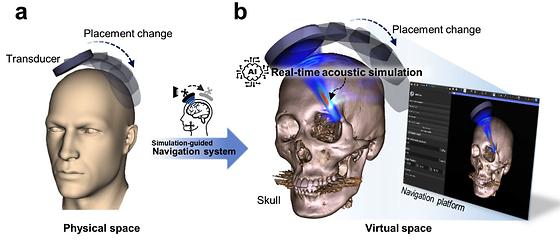

인공지능으로 초음파 뇌질환 치료의 문턱 낮춘다

- 생성형 AI 모델을 사용한 실시간 집속초음파 시뮬레이션 기술 개발 - 집속초음파를 이용한 뇌 질환 치료의 정확성 및 안전성 향상 기대 집속초음파(Focused Ultrasound) 기술은 두개골을 열지 않고도 뇌의 안쪽 깊숙한 곳까지 수 mm의 영역에 초음파 에너지를 집중시켜 손상 부위를 치료하는 비침습적 치료 방법이다. 주변 건강한 조직에 미치는 영향을 최소화하고 합병증, 감염 등의 부작용을 줄일 수 있어 우울증, 알츠하이머병 등 다양한 난치성 뇌 질환의 치료에 적용되고 있다. 하지만 환자마다 두개골의 모양이 달라서 발생하는 초음파의 왜곡을 실시간으로 반영하기 어려워 지금까지는 활용이 제한적이었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 바이오닉스연구센터 김형민 박사 연구팀은 생성형 AI를 기반으로 실시간 음향 시뮬레이션 기술을 개발해 집속초음파 치료 시 실시간으로 두개골에 의한 초음파 초점 위치의 왜곡을 예측 및 보정하는 데 성공했다고 밝혔다. 지금까지 비침습 집속초음파 치료 기술 분야에서 인공지능 시뮬레이션 모델의 임상 적용 가능성을 검증한 사례는 없었다. 눈에 보이지 않는 초음파 초점의 위치를 예측하기 위해 현재는 치료 전 촬영된 의료영상을 바탕으로 한 내비게이션 시스템이 활용되고 있으며, 이는 환자와 초음파 발생장치 사이의 상대적인 위치에 대한 정보를 제공한다. 그러나 두개골로 인한 초음파의 왜곡을 반영하지 못하는 한계가 있어 이를 보완하기 위해 다양한 시뮬레이션 기술이 사용되고 있지만 아직은 계산에 상당한 시간이 소요돼 실제 임상에 적용하기에 어려움이 있다. 연구팀은 의료 분야에서 이미지 생성에 널리 사용되는 딥러닝 모델인 생성적 적대 신경망(GAN) 기반의 인공지능 모델을 통해 실시간 집속초음파 시뮬레이션 기술을 개발했다. 이 기술은 초음파 음향 파동의 변화를 반영한 3차원 시뮬레이션 정보 업데이트 시간을 14초에서 0.1초로 낮추면서도 기존 시뮬레이션 기술의 오차범위인 평균 7% 이하의 최대 음압 오차와 6mm 이하의 초점 위치오차의 정확도를 보여 임상 적용의 가능성을 높였다. 연구팀은 또한 개발된 기술을 실제 의료현장에 빠르게 보급할 수 있도록 의료영상 기반 내비게이션 시스템을 개발해 성능을 검증했다. 이 시스템은 초음파 트랜스듀서(Transducer)의 위치에 따라 초당 5회 수준으로 실시간 시뮬레이션을 수행할 수 있으며, 이를 통해 집속초음파 치료 시에 두개골 내의 초음파 에너지와 초점의 위치를 실시간으로 예측하는 데 성공했다. 기존에는 긴 계산 시간으로 인하여 초음파 트랜스듀서를 미리 계획된 위치에 정확하게 위치시켜야만 시뮬레이션 결과 활용이 가능했다. 그러나 이번에 새롭게 개발된 시뮬레이션 가이드 내비게이션 시스템을 활용하면 실시간으로 얻어진 음향 시뮬레이션 결과를 바탕으로 초음파 초점을 조정하는 것이 가능해진다. 향후 집속초음파의 정확성을 높이고 치료 과정에서 발생할 수 있는 돌발상황에 신속하게 대응할 수 있어 환자에게 안전한 치료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. KIST 김형민 박사는 “본 연구를 통하여 집속초음파 뇌 질환 치료의 정확성과 안전성이 향상되었기 때문에 더 많은 임상 적용 사례가 나올 것”이라며 “실용화를 위해 다채널 트랜스듀서 적용 등 초음파 조사 환경을 다양화해 시스템을 검증할 계획”이라고 밝혔다. [그림 1] 시뮬레이션 가이드 내비게이션 시스템 시뮬레이션 가이드 내비게이션 시스템은 트랜스듀서의 위치에 따라 3D-cGAN 모델 사용하여 실시간 음향 시뮬레이션을 5 Hz의 속도로 실행한다. [그림 2] 3D-cGAN의 학습 예시 3D-cGAN 모델은 수치해석 방법의 결과를 정답으로 하여 학습을 진행한다. 학습 후 3D-cGAN 모델은 시뮬레이션 결과를 0.1초마다 얻을 수 있다. [그림 3] 3D-cGAN을 이용한 음향 시뮬레이션 예시 (a)3D-cGAN을 사용한 실시간 시뮬레이션 결과. (b)수치해석 방법을 사용하여 얻는 시뮬레이션 결과. (c)두 시뮬레이션 결과의 차이 [그림 4] 시뮬레이션 가이드 내비게이션에 대한 임상적용 예시 실시간 시뮬레이션 결과를 토대로 원하는 부위에 정확하게 타겟팅 되었을 때에만 하드웨어를 제어하여 초음파를 조사할 수 있다. ○ 논문명: Real-Time Acoustic Simulation Framework for tFUS: A Feasibility Study Using Navigation System ○ 학술지: NeuroImage ○ 게재일: 2023.10.14.(온라인) ○ DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2023.120411 ○ 논문저자 - 박태영 학생연구원(제1저자/KIST 바이오닉스연구센터) - 김형민 책임연구원(교신저자/KIST 바이오닉스연구센터)

- 529

- 작성자바이오닉스연구센터 김형민 박사팀

- 작성일2023.11.23

- 조회수14808

-

528

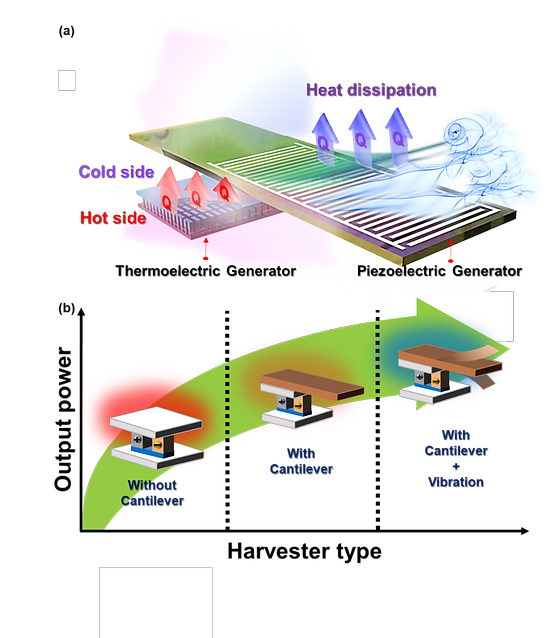

열과 진동을 동시에 활용하는 하이브리드 에너지 하베스터

- 열전-압전 소자의 단순 결합을 넘어 더 높은 전력을 생산하는 하이브리드 에너지 하베스터 개발 - 상용 GPS 위치추적 센서 구동에 성공, 실생활 적용 가능성 보여 산업 현장, 자동차 등 일상 환경에서 버려지는 열, 진동, 빛, 전자기파와 같은 에너지원을 수확한 후 전기적 에너지로 변환하는 기술을 ‘에너지 하베스팅’이라 한다. 에너지 하베스팅 기술을 이용하면 현재 널리 사용되는 IoT 센서나 배터리 교환이 힘든 환경에 위치하는 무선 디바이스를 쉽게 구동 시킬 수 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 전자재료연구센터 송현철 박사, 허성훈 박사 공동연구팀은 열전 효과와 압전 효과를 접목함으로써 생산 전력을 50% 이상 높인 하이브리드 에너지 하베스팅 시스템을 개발했다고 밝혔다. 소자 양단에서 발생하는 열에너지를 전기적 에너지로 변환하는 ‘열전 효과’는 낮은 에너지 변환 효율을, 기계적 진동을 전기적 에너지로 변환시키는 ‘압전 효과’는 높은 임피던스를 갖는다는 한계로 인해 에너지를 안정적으로 수확할 수 없었다. 기존에도 단일 모드 에너지 하베스터의 한계를 극복하기 하이브리드형 에너지 하베스터가 제시됐으나, 각 메커니즘에서 생성된 에너지를 단순 결합하는 방식이 주를 이뤘다. 이에 KIST 연구팀은 열전소자와 압전소자의 단점을 상호보완하여 열원과 진동이 있는 환경에서 시너지 효과를 낼 수 있는 열전-압전 하이브리드 에너지 하베스터를 개발했다. 먼저 부피가 크고 공기가 닿는 단면적이 넓은 정적인 형태인 히트싱크 대신, 캔틸레버형의 동적 히트싱크를 제작하여 진동 환경에서 방열 효과를 향상시킴으로써 25% 이상 향상된 열전 소자 출력을 얻었다. 또한 이 캔틸레버에 폴리머형 압전 소자(MFC)를 부착하여, 캔틸레버의 떨림에 따라 압전 소자의 인장-압축 변형을 발생시키는 방식으로 추가 전력을 생산하는 하이브리드 에너지 하베스팅 구조를 제안했다. 연구팀은 이와 같은 하이브리드 에너지 하베스터를 적용하여 상용 IoT 센서 (GPS 위치추적 센서, 3 V, 20 mW)를 안정적으로 구동하는 데 성공함으로써 향후 IoT 센서가 배터리 전력 공급 없이도 상시 가동될 가능성을 보여주었다. 본 연구를 주도한 KIST 허성훈 박사는 “하이브리드 에너지 하베스팅 시스템이 우리 실생활에 안정적으로 적용될 수 있음을 확인한 연구 결과”라며, “자동차 엔진처럼 열과 진동이 함께 존재하는 곳에서 효과성을 확인했으며, 현재 전력을 공급하기 어려운 공장 설비 또는 건설기계 엔진 등에 적용해 무선으로 상태진단이 가능한 시스템을 구축하는 연구를 구상 중”이라고 밝혔다. [그림 1] KIST 연구진이 개발한 캔틸레버 형 동적 히트 싱크를 활용한 열전-압전 하이브리드 하베스터 [그림 2] 캔틸레버 형 동적 히트 싱크를 활용한 열전-압전 하이브리드 하베스터의 특성을 보여주는 그래프 [그림 3] 열전-압전 하이브리드 하베스터의 출력을 이용해서 IoT 센서 구동 시간을 단축하여, 열전-압전 메커니즘의 시너지로 인해 하이브리드 전력을 증가시킬 수 있음을 보여주는 그림 ○ 논문명: A synergetic effect of piezoelectric energy harvester to enhance thermoelectric Power: An effective hybrid energy harvesting method ○ 학술지: Energy Conversion and Management ○ 게재일: (온라인) 2023.10.30. ○ DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117774 ○ 논문저자 - 신준철 박사후연구원(제1저자/KIST 전자재료연구센터) - 김승범 학생연구원(제1저자/KIST 전자재료연구센터) - 송현철 책임연구원(교신저자/KIST 전자재료연구센터) - 허성훈 선임연구원(교신저자/KIST 전자재료연구센터) - 최원준 교수(교신저자/KIST 전자재료연구센터)

- 527

- 작성자전자재료연구센터 송현철·허성훈 박사팀

- 작성일2023.11.14

- 조회수6476

-

526

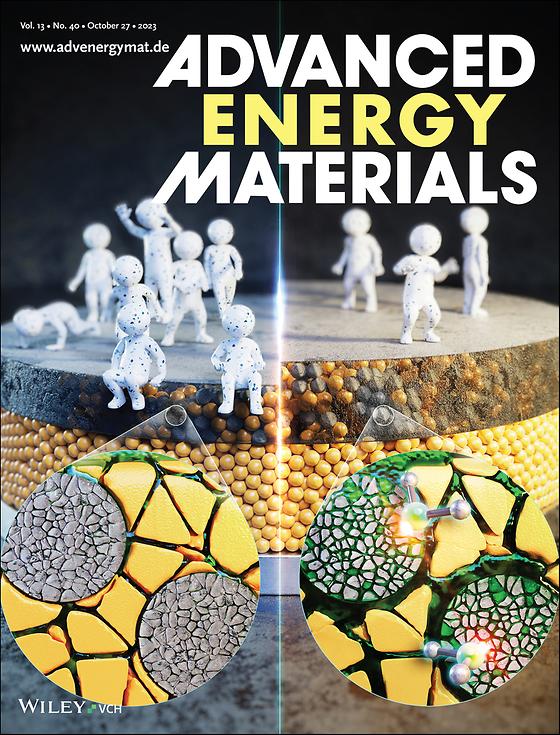

전고체 전지 열화 메커니즘 규명해 상용화에 또 한 걸음

- 저압 환경 구동 시 전고체 전지의 열화 발생 요인을 양극에서 새롭게 확인 - 전고체 전지 상용화를 앞당기기 위한 실마리 제시 꿈의 배터리라고 불리는 전고체 전지는 현재 많은 배터리 제조업체가 상용 제품을 출시하기 위해 앞다투어 노력하고 있는 차세대 전지다. 액체 전해질을 사용하는 리튬이온전지와 달리 전해질, 양극, 음극 등 모든 구성요소가 고체기 때문에 폭발 위험성이 낮아 자동차부터 에너지저장장치(ESS)까지 시장수요가 높다. 그러나 전고체 전지의 안정적인 구동을 위해 필요한 높은 압력(수십 MPa)을 유지하는 장치는 에너지 밀도와 용량 등 전지의 성능을 낮추는 문제가 있어 상용화를 위해서는 이를 해결해야만 하는 상황이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 에너지저장연구센터 정훈기 박사팀은 리튬이온전지와 비슷한 압력에서 전고체 전지의 구동 시 급격한 용량 저하 및 수명 단축을 유발하는 열화 요인을 새롭게 규명했다고 밝혔다. 기존 연구와 달리 양극 외부가 아닌 내부에서도 열화가 발생할 수 있음을 최초로 확인해 저압 환경에서도 전고체 전지가 안정적으로 구동될 수 있는 가능성을 보여줬다. 전고체 전지는 충·방전을 반복하는 동안 양극 및 음극의 부피가 변화되면서 두 물질이 고체 전해질과 만나는 지점인 계면이 탈착되는 계면 열화가 발생하는데, 이는 계면 저항을 높이고 전지의 수명을 단축한다. 이를 해결하기 위해 외부 장치를 이용해 높은 압력을 유지하고 있으나, 오히려 전지의 무게와 부피를 증가시키고 에너지 밀도를 낮추는 한계가 있어 저압 환경에서도 전지의 성능을 유지할 수 있도록 전고체 전지 내부에 관한 연구가 수행되고 있다. 연구팀은 동전형 리튬이온전지와 비슷한 0.3MPa 수준의 저압 환경에서 황화물계 고체 전해질을 적용한 동전형 전고체 전지를 반복 구동해 성능 저하의 원인을 분석했다. 50회 충·방전을 시행한 결과, NCM 양극층은 약 2배로 부피가 팽창됐으며 단면 이미지 분석을 통해 양극 소재와 고체 전해질 사이에 심한 균열이 발생했음을 확인했다. 이를 통해 저압 구동에서 열화의 원인이 계면 접촉 외에도 양극 소재의 균열과 비가역적인 양극 상변화가 있음을 새롭게 밝혔다. 또한, 고체 전해질에 존재하는 리튬과 구분하기 위해 양극의 리튬을 동위원소(6Li)로 대체한 후 시간비행형 이차이온 질량분석법(TOF-SIMS)을 활용해 양극 내 리튬 소모가 셀 전체 용량 감소에 영향을 미치는 메커니즘을 최초로 확인했다. 충·방전을 반복하는 과정에서 고체 전해질의 분해 산물인 황이 양극 소재 내부의 균열 부분에 침투해 부도체 성질의 부산물인 황화리튬을 형성했다. 이는 활성 리튬이온을 고갈시키고 양극 상변화를 촉진해 전고체 전지의 용량을 감소시켰다. 이러한 분석법을 통해 저압 구동 환경에서 전고체 전지 성능 저하의 원인을 명확히 규명함으로써 리튬이온전지 대비 수명 특성이 저하되는 문제를 해결할 수 있는 실마리를 찾게 됐다. 이 문제를 해결할 경우, 그간 전고체 전지의 생산비용 상승의 주요 원인이었던 외부 보조장치를 제거해 경제성을 확보할 수 있게 될 것으로 기대된다. KIST 정훈기 박사는 "전고체 전지의 상용화를 위해서는 현재의 가압 환경이 아닌 무가압 또는 저압 환경에서 구동할 수 있는 새로운 양극 및 음극 소재의 개발이 필수적"이라며, "저압 구동형 전고체 전지를 전기자동차와 같은 중대형 응용 분야에 적용 시 기존의 리튬이온전지 제조시설을 최대한 활용할 수 있어 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 산업통상자원부(장관 이창양)의 산업기술혁신사업(No.20012318 및 No.2007045), 한국연구재단(이사장 이광복)의 기후변화대응기술개발사업(2022M3J1A1054151)으로 수행됐다. 연구 결과는 에너지 재료 분야 국제 학술지 ‘Advanced Energy Materials’ (IF 27.8, JCR 분야 상위 2.5%) 최신 호에 표지논문(Front cover)으로 게재됐다. * New Consideration of Degradation Accelerating of All-Solid-State Batteries under a Low-Presser Condition [그림 1] 동전형 전고체 전지 제작 과정 금형 몰드에 모두 고체 상태인 고체 전해질, 복합 양극, 복합음극 순서로 압분셀을 만든 후, 동전형 전지 케이스로 포장하는 일련의 과정을 나타냄. [그림 2] 저압 구동형 전고체 전지의 양극 부피 변화 비교 저압 구동형전고체 전지의 경우 양극 부피 변화를 억제 하지 못해 구동 횟수가 진행될수록 복합양극층의 부피팽창이 심화되는 것을 보임. 복합양극층의 부피가 50 사이클 후 약 178%로 증가한 것을 확인함. [그림 3] 저압 구동형 전고체 전지의 양극 열화 모식도 전고체 전지 내 복합양극부를 확대하여 전지 구동 전후의 양극 상태에 대한 결과를 모식화 하였음. 미구동 양극(좌측)에서는 양극 내 균열이 없으며, 인위적으로 균열을 낸 곳에도 고체 전해질의 구성요소인 S가 양극 결정립계를 따라 주입되지 않은 것을 확인함. 반면, 저압 구동 후(우측)에는 양극 내 균열이 심하고, 그 균열(결정립계)을 따라 S가 주입된 것을 보임. [그림 4] 표지논문(Front cover) 선정 이미지 ○ 논문명: New Consideration of Degradation Accelerating of All-Solid-State Batteries under a Low-Pressure Condition ○ 학술지: Advanced Energy Materials ○ 게재일: 2023.10.27. ○ DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202301220 ○ 논문저자 - 신현지 박사후연구원(제1저자/KIST 에너지저장연구센터) - 정훈기 책임연구원(교신저자/KIST 에너지저장연구센터) - 명승택 교수(교신저자/세종대학교 나노신소재공학과)

- 525

- 작성자에너지저장연구센터 정훈기 박사팀

- 작성일2023.11.13

- 조회수14610

![[그림 1] LBSO 열 방사체의 TPV 에너지 변환 기술 활용에 관한 모식도](/app/board/attach/image/thumb_12235_1701838941000.do)