보도자료

-

584

고성능 잉크젯 프린트 헤드로 바이오프린팅 생산성 높인다.

고성능 잉크젯 프린트 헤드로 바이오프린팅 생산성 높인다. - 압전 박막 사용으로 높은 효율 낮은 발열 바이오프린팅 기술 구현 열 안정성 문제로 적용이 어려웠던 오가노이드 분야에서 활용이 확대될 것으로 기대 바이오프린팅은 세포와 하이드로젤 등의 바이오잉크를 사용해 인체 조직이나 장기와 같은 3차원 구조물을 제작하는 기술로, 기존 잉크젯은 동작 시 발생하는 열로 인해 온도에 민감한 바이오잉크를 토출하기 어렵다. 또한, 기존 3차원 바이오프린팅은 대부분 하나의 바늘을 가지는 주사기 형태의 단순한 프린팅 장비를 활용하는 방식이어서 뇌, 폐, 심장 등의 인공장기를 제작하는 데 오랜 시간이 걸리는 단점이 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 바이오닉스연구센터 이병철 박사팀은 전자재료연구센터 백승협 박사팀, 고려대학교(총장 김동원) 김태근 교수팀과 공동으로 압전물질인 PMN-PZT를 활용해 기존보다 두께가 얇으면서도 높은 성능을 지닌 바이오잉크용 잉크젯 프린트 헤드를 개발했다고 밝혔다. 이를 적용할 경우, 여러 위치에 바이오잉크를 높은 해상도로 동시에 토출할 수 있어 바이오프린팅의 생산성을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 연구팀은 고성능의 PMN-PZT 박막을 사용해 다중 노즐을 가진 잉크젯 프린트 헤드를 개발했다. 이 기술은 300μm 간격으로 배치된 16개의 잉크 토출부를 각각 조절할 수 있어 기존 방식 대비 구동 효율을 16배 높였다. 이는 바이오프린팅의 생산성과 안정성을 높여 인공장기의 생산시간을 단출할 수 있다. 실험 결과, 연구팀은 바이오잉크인 하이드로젤을 기존 대비 2분의 1 수준인 직경 32μm 크기로 출력하는 데 성공했으며, 프린트 출력 속도는 1.2 m/s로 기존 방식 대비 약 60배 빨라졌다. 또한, 발열 효과를 73.4% 줄여 출력 시 온도 상승을 3.2도 이내로 유지함으로써 안정적인 출력 환경을 확보했다. 이를 통해 고점도 물질의 정밀한 토출이 가능해졌으며 온도에 민감한 바이오잉크의 변성을 최소화할 수 있다. 이번에 개발된 PMN-PZT 기반 프린트 헤드는 열 안정성 문제로 바이오프린팅 기술의 적용이 어려웠던 인공장기 이식 및 약물 독성 평가 등 오가노이드 분야에서 활용될 수 있다. 또한, 동작 온도가 30도 이하로 유지돼 온도에 민감한 전자재료의 변성을 방지하고 안정적인 프린팅 환경을 제공할 수 있어 의료 분야 외 전자부품 등 다양한 산업군에서도 폭넓게 적용될 것으로 기대된다. KIST 이병철 박사는 “PMN-PZT 박막 소재를 사용한 새로운 프린트 헤드는 고해상도 3D 오가노이드 장기 모델 제작에 대한 가능성을 높였다”라며, “젤라틴 등 다양한 바이오잉크를 시도해 실제 이식 치료 및 독성 평가에 적용이 가능한 장기를 만들 수 있는 3차원 바이오프린터를 상용화할 계획”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 재원으로 KIST 주요사업 및 국가핵심소재연구단사업 (NRF-2020M3D1A2101933)으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Sensors and Actuators B: Chemical」 (IF 8.0, JCR 분야 0.7%)에 게재됐다. * 논문명 : A relaxor-ferroelectric PMN-PZT thin-film-based drop-on-demand printhead for bioprinting applications with high piezoelectricity and low heat dissipation [그림 1] 바이오프린팅 응용을 위한 고성능 압전 물질 기반 프린트 헤드의 개략도 동작 신호 최적화를 통하여 압전 얇은 압전 프린트 헤드의 출력 성능 향상과 동시에 발열량을 낮추어 열적 안정성까지도 확보할 수 있음을 보임. [그림 2] 잉크젯 프린트 헤드 동작 신호에 따른 발열량 측정 실험. 동작 신호에 따라 같은 변위를 만들어 낼 때 생기는 발열량 차이를 보여주는 실험으로 양방향 (bipolar) 신호를 인가하였을 때 (a) 동작 주기 및 구동한 채널 개수에 따른 열화상 이미지, (b) 동작 채널이 4개일 때 동작 주기에 따른 온도 그래프, (c) 동작 주기가 16μs일때 채널 개수에 따른 온도 그래프. 단방향 (unipolar) 신호를 인가하였을 때 (d) 동작 주기 및 구동한 채널 개수에 따른 열화상 이미지, (e) 동작 채널이 4개일 때 동작 주기에 따른 온도 그래프, (f) 동작 주기가 16μs일때 채널 개수에 따른 온도 그래프. [그림 3] 제작된 프린트 헤드를 사용하여 하이드로젤 프린팅 결과 (a) 출력된 액체의 시간에 따른 이미지, (d) 아무 처리가 안된 기판 (좌) 발수 처리된 유리 (우)에 인쇄된 하이드로젤의 광학 이미지 (e) 좌측부터 1mm 간격으로 하이드로젤을 인쇄하였을 시, 3mm 간격으로 인쇄하였을 시, 5mm 간격으로 인쇄하였을 시 결과.

- 583

- 작성자바이오닉스연구센터

- 작성일2024.10.07

- 조회수5761

-

582

양자컴퓨팅 개발의 새로운 돌파구, 세계 최초 하이브리드 방식의 양자 오류정정 기술 개발

양자컴퓨팅 개발의 새로운 돌파구, 세계 최초 하이브리드 방식의 양자 오류정정 기술 개발 - 하이브리드 양자 오류정정 기술로 양자컴퓨터 개발의 새로운 방향성 제시 KIST-시카고대-서울대 공동연구진, 국제연구협력 통해 선도 핵심기술 개발 양자 컴퓨터 실용화의 핵심 과제는 ‘양자 오류정정(Quantum Error Correction)’ 기술 개발이다. 이 기술은 양자 연산의 기본 단위인 큐비트에서 발생하는 오류를 근본적으로 해결하고, 그 오류가 연산 과정에서 증폭되는 문제를 방지하는 역할을 한다. 양자 오류정정 없이는 양자 컴퓨터가 기존의 고전 컴퓨터보다 뛰어난 성능을 발휘하는 것이 사실상 불가능하다는 점에서, 현재 전 세계적으로 이 기술의 개발이 활발히 진행되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 양자기술연구단 이승우 박사 연구팀은 세계 최초로 이산 변수(DV)와 연속 변수(CV)의 하이브리드 방식의 양자 오류정정 기술을 개발하고, 이를 기반으로 결함허용 양자컴퓨팅 아키텍처를 설계했다고 밝혔다. 양자 오류정정이 가능하도록 설계된 큐비트를 논리 큐비트라고 하며, 구현 방법은 이산 변수(Discrete Variable, DV)와 연속 변수(Continuous Variable, CV)의 두 가지 방식이 있다. IBM, Google, Quera, PsiQuantum 같은 기업들은 이산 변수(DV) 방식으로 양자 컴퓨터를 개발하고 있으며, 아마존(AWS), 자나두(Xanadu) 등은 연속 변수(CV) 방식을 채택하고 있다. 이 두 방식은 각각 조작 난이도와 자원 효율성 측면에서 장단점이 있다. KIST 연구진은 기존에 따로 개발되던 DV와 CV 방식 큐비트의 오류정정을 통합하는 방법을 제시했다. 하이브리드 기술을 기반으로 결함 허용 아키텍처를 개발, 수치 시뮬레이션을 통해서 이 기술이 각 방식의 장점을 결합해 더 효율적이고 효과적인 양자 연산과 오류정정이 가능하다는 점을 입증했다. 특히, 광학 기반 양자 컴퓨팅에서 이 하이브리드 방식을 적용하면 기존 기술 대비 최대 4배 높은 광자 손실 임계값을 달성할 수 있으며, 같은 수준의 논리 오류율을 유지하면서도 필요한 자원을 13배 이상 절약할 수 있는 것으로 나타났다. KIST 이재학 박사는 "본 연구에서 개발한 하이브리드 방식의 양자 오류정정 기술은 광학 기반 시스템뿐만 아니라 초전도 및 이온트랩 시스템과도 결합이 가능하다"고 설명했다. 본 연구를 주도한 KIST 이승우 박사는 “이번 연구는 양자컴퓨팅 개발에 새로운 방향성을 제시한 연구”라며, “규모있는 양자컴퓨터의 개발과 실용화를 위해서는 서로 다른 플랫폼의 장점을 통합하는 하이브리드 기술이 중요해질 것으로 예측된다”고 밝혔다. KIST는 지난해 3월 시카고대학교와 체결한 양자기술 공동 연구 업무협약(MOU)을 맺고, 양 기관과 서울대를 포함한 공동연구로 진행됐다. 연구진은 국제 연구협력을 통해 불과 1년여 만에 이 같은 중요한 성과를 발표하며, 매우 치열한 양자 컴퓨팅 분야에서 세계를 선도할 핵심 기술을 개발할 수 있는 가능성을 보여줬다. KIST는 ‘양자 오류정정 핵심기술 개발’을 위한 국제공동연구센터를 주관하고 있으며, 시카고대, 서울대, 캐나다 양자컴퓨팅 기업 자나두(Xanadu)가 파트너 기관으로 참여하고 있다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요 사업과 양자기술협력사업(2022M3K4A1094774)으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「PRX Quantum (IF: 9.2 JCR 분야 상위 1.9%)」에 8월 2일 게재*됐다. * (논문명) Fault-Tolerant Quantum Computation by Hybrid Qubits with Bosonic Cat Code and Single Photons [그림 1] 하이브리드 큐비트를 이용한 결함허용 양자컴퓨팅 아키텍처 DV 큐비트와 CV 큐비트를 동시에 활용하는 하이브리드 큐비트를 기반으로 한 결함허용 양자컴퓨팅 아키텍처. 하이브리드 퓨전 기법을 활용해 하이브리드 큐비트를 연결하여 오류 정정이 가능한 격자 구조를 형성함. [그림 2] 광손실 결함허용 임계값 및 자원 소모량 그래프 하이브리드 방식과 기존 광기반 방식의 결과를 비교한 광손실 결함허용 임계값 및 자원 소모량 그래프. 본 연구에서 제안한 하이브리드 방식은 기존 방식에 비해 4배 이상의 광손실 결함허용 임계값을 달성하였으며 자원 소모량 측면에서도 13배 이상 크게 향상되었음.

- 581

- 작성자양자기술연구단

- 작성일2024.10.04

- 조회수6363

-

580

새로운 구조의 나노튜브 촉매 개발, 그린수소 생산 가격 낮춘다.

- 수전해 촉매의 나노구조 조절로 이리듐 사용량 1/20 수준으로 절감 - 속이 비어있는 요철형 표면의 나노튜브 구조로 수전해 활성 및 내구성 개선 수전해는 현재 가장 친환경적인 에너지원으로 평가받는 그린수소를 생산하는 방법으로, 친환경에너지로부터 유래된 전기를 이용해 물(H2O)을 수소(H2)와 산소(O2)로 분해하는 과정을 거친다. 그러나 수전해 장치에는 전기에너지를 수소와 산소로 전환하는 데 도움을 주는 촉매가 필요한데, 에너지 전환 효율 및 내구성 문제로 인해 이를 백금이나 이리듐과 같은 값비싼 귀금속 물질로 사용한다는 한계가 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 수소·연료전지연구단 김진영 박사 연구팀은 나노구조 조절을 통해 이리듐의 사용량을 20분의 1 수준으로 줄인 그린수소 생산을 위한 수전해 양극 촉매를 개발했다고 밝혔다. 그린수소의 보급을 확대하기 위해서는 그레이수소 대비 2~3배 높은 가격을 낮춰야 하며, 이를 위해서는 수전해 스택 생산비용의 약 40%를 차지하는 이리듐 등의 양극 촉매 귀금속 사용량을 줄이는 것이 중요하다. 현재 촉매 활성도를 높이기 위한 합금화 기술 및 나노 구조체 연구가 진행되고 있지만, 수전해 장치의 구동 조건에 적합하지 않거나 대량생산에 필요한 수준을 확보하지 못했다. 연구팀은 수전해 양극 촉매의 이리듐 사용량을 줄이기 위해 요철형(Jagged) 표면구조를 가지며 속이 비어있는 이리듐 기반 나노튜브 구조 합성법을 개발했다. 이를 통해 전극 내부의 다양한 형태의 나노 기공 구조를 단계적으로 형성해 부피 대비 표면적이 넓고 전기전도성과 기체 이동이 쉽게 만들었다. 그 결과, 전극 내 계층적 기공 구조를 통해 빠른 촉매 반응과 기체 배출이 가능해져 수전해 활성이 높아지는 것을 확인했다. 상용 촉매의 성능과 비교하기 위해 요철형 표면구조를 가지는 나노튜브 촉매를 수전해 장치에 적용했다. 촉매 사용량에 따른 성능 시험 결과, 현재 상용 수준보다 이리듐 사용량을 1/20 수준으로(0.05 mg/cm2) 줄였음에도 불구하고 1.7 V 기준으로 상용 촉매에 비해 약 4배 높은 수전해 성능을 보였다. 또한, 100시간 내구 평가에서도 5% 이내의 성능 감소를 나타내며 안정적인 수전해 구동 특성을 확보했다. 이번 연구 결과는 고가의 이리듐을 20분의 1로 줄여도 고용량이 필요한 기존 상용 촉매 수준의 수전해 성능을 보여 그린수소 생산 단가를 낮출 수 있음을 보였다. 연구팀은 상용화를 목표로 수전해 장치에 적용할 수 있는 균일한 대면적 전극 제작 공정에 관한 연구를 수행할 예정이다. KIST 김진영 박사는 “물리적 구조 변형을 통하여 기존의 귀금속 저감형 수전해 촉매의 성능 개선 한계를 극복했다”며, “해당 기술을 통해 그린수소의 생산 단가를 크게 낮춰 친환경적인 수소 생산의 상용화에 한 걸음 더 다가갈 수 있는 방향을 제시할 수 있을 것”이라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 미래수소원천기술개발사업(NRF-2021M3I3A1082879), 산업통상자원부(장관 안덕근) 에너지국제공동연구사업 등으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 세계 최고의 에너지 분야 국제학술지 ‘Advanced Energy Materials’(IF 24.4, JCR 분야 2.9%)에 게재됐으며 저널 Back Cover 표지로 선정됐다. [그림1] 요철 이리듐 나노튜브 촉매 개발 모식도 (상) PEM수전해 장치 내 Ir 촉매 담지량 저감시 문제점 모식도, (중) 본 연구팀에서 개발한 요철 이리듐 나노튜브 촉매 합성 모식도, (하) 요철 이리듐 나노튜브 촉매 활용 수전해 전극층 개발 모식도 [그림 2] 요철 이리듐 나노튜브 구조 분석 결과 (상) 개발 촉매 투과전자현미경 및 원소 분석 사진을 통한 형태 분석 결과, (하) 개발 촉매 분말 X-선 회절 분석 결과 * 논문명 : Ultrahigh Electrode Performance of Low-Loaded Iridium Jagged Nanotubes for Water Electrolysis Applications

- 579

- 작성자수소·연료전지연구단

- 작성일2024.09.30

- 조회수8129

-

578

기후변화 시대, 홍수와 가뭄에 대비 가능한 깨끗한 수질과 안정적인 물 저장 가능성 제시하다!

- 1년 이상의 장기간 지중저장 환경 모사 실험을 통한 물 저장 안정성 평가 - 물리적 침전 공정과 연결된 지중저장 모사 시스템에서 안정적 수질 확보 최근 전 세계적으로 기후변화로 인한 극한 홍수 및 가뭄이 반복되고 있다. 이에 대응하기 위해 미국, 네덜란드, 호주 등의 국가에서는 지중저장(인공함양)기술이 실제 물 공급에 활용되고 있다. 우리나라도 여름철에 비가 집중적으로 내리고, 극심한 강우가 발생해 도시 지역을 제외한 도서 지역과 농촌 지역에서는 물 공급에 어려움이 커지고 있다. 이런 상황에서 안정적으로 물을 저장하고 공급하기 위한 방법으로 지중저장 기술이 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 물자원순환연구단 정성필, 조경진 박사 연구팀은 안정적 물 저장 가능성을 향상시킬 수 있는 지중저장 기법을 개발했다고 밝혔다. 적절한 처리 없이 지표수를 지하 대수층에 주입할 경우, 주입수 내 존재하는 동화유기탄소(Assimilable organic carbon)와 같은 유기물을 먹이로 성장하는 미생물로 인한 공극 막힘 현상이 발생하는 한계가 있을 수 있다. KIST 연구팀은 기존 연구에서 인공적으로 제조한 원수에 함유된 동화유기탄소가 지중저장 모사 조건에서 미생물에 의해 감소될 수 있음을 확인한 바 있었다. 이번 연구는 인공적으로 제조한 원수가 아닌 실제 강물을 유입 원수로 이용해 지중저장의 주기적인 주입 및 회수 과정까지 모사했다. 약 13개월 동안 실험을 진행했으며 2주 간격으로 강물을 땅속 모래층에 주입하고 2주 후에 다시 물을 회수하는 방식을 반복하면서 그 과정에서 유기물과 미생물의 변화를 관찰했다. 실험을 통해 강물의 계절적 변화에도 불구하고 토양 유기물 및 저장된 물의 유기물 농도가 안정적으로 유지된다는 사실을 확인했으며, 이는 화학적 처리 없이 간단한 물리적 침전 공정만으로도 1년 동안 공극 막힘 현상 없이 안정적인 수질이 유지됐음을 시사한다. 연구팀은 지중저장 시스템에서 수질이 안정적으로 유지되는 이유를 규명하기 위해 미생물의 변화를 조사했다. 연구 결과 실제 강물에 존재하는 유기물을 먹이로 활용할 수 있는 마이크로바이옴이 계절별로 변화됨을 확인했다. 이는 지중저장 시스템 내 미생물이 유기물을 저감시켜 공극 막힘 현상을 방지하고 안정적인 수질 확보에 기여했음을 밝혔다. 이 연구에서 사용된 실험 기법은 국내 지중저장 부지를 테스트하고, 유입수 조건에 맞는 전처리 공정을 제안하는 데 활용될 수 있으며, 향후 지중저장 시스템의 안정적인 운영을 위해 유기물과 미생물에 대한 지속적인 분석이 필요할 것으로 사료된다. 또한, 회수된 물의 수질 평가와 적절한 전처리 공정을 통해 시스템을 안정적으로 유지할 수 있는 조건을 마련해야 한다. KIST 정성필 박사와 조경진 박사는 “이 연구 성과는 물 공급의 불균형 문제를 해소하기 위한 물의 대규모 저장 기술로서 활용되고 있는 지중저장 기술의 안정적 운영에 기여할 수 있는 성과”라고 말하며 “파일럿 규모의 대수층 모사 시스템 내에서의 장기간 유기물 및 마이크로바이옴 변화에 대한 연구는 전 세계적으로 초기 연구로서 향후 확장 가능성이 있다”라고 강조했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 기후변화영향최소화기술개발사업(2020M3H5A1080712) 등으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Chemical Engineering Journal」 (IF 13.3, JCR 분야 3.1%)에 최신 호에 게재됐다. * (논문명) Comprehensive assessment for the seasonal variations of organic compounds and core soil microbiome in the simulated pilot-scale aquifer storage and recovery (ASR) system [그림 1] 지중저장 모사 파일럿 시스템 개념도 13개월 동안 약 2주 간격으로 강물을 주입, 저장 및 회수하는 물리적 침전 공정과 지중저장 모사 토양 컬럼이 결합된 지중저장 모사 파일럿 시스템 [그림 2] 토양 컬럼 내부 및 회수된 물에서의 유기물 농도 변화 토양 컬럼 내 위치 별 모래와 결합된 누적 유기물의 증가 및 회수된 물에서의 안정적 유기물 농도 결과

- 577

- 작성자물자원순환연구단

- 작성일2024.09.12

- 조회수7634

-

576

항암제 내성 생긴 흑색종, 그 원인 찾았다

- 흑색종의 억제 표적 항암제(BRAF)에 내성을 가지는 핵심 기전 규명 - 폴리아민 생합성 조절로 내성 억제, 치료 효과 높은 신규 항암제 개발 기대 흑색종은 피부 속 색소를 만들어 주는 멜라닌 세포가 일으키는 암으로, 전이나 재발이 쉽게 발생해 피부암 중 가장 치명적인 암으로 알려져 있다. 전 세계적인 고령화 추세로 인해 흑색종 환자가 빠르게 늘어 2040년에는 매년 세계에서 약 10만 명이 흑색종으로 사망할 것으로 보고된다. 현재 임상에서는 BRAF(비라프)라는 발암 유전자를 억제하는 표적 항암제로 흑색종을 치료하고 있지만, 약물에 대한 내성이 빠르게 발생해 치료 효과가 높지 않다는 한계가 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 의약소재연구센터 김택훈 박사 연구팀은 흑색종이 BRAF 억제 항암제에 대한 내성을 가지게 되는 핵심 기전을 새롭게 규명하고, 내성 발생을 억제할 수 있는 새로운 항암제 개발 전략을 제시했다고 밝혔다. 연구팀은 BRAF 항암제에 내성을 지닌 세포주 모델을 이용해 AMD1 유전자의 활성이 항암제 내성을 가지는 데 중요한 역할을 하고 있음을 발견했다. AMD1 유전자는 세포의 성장과 증식을 촉진하는 폴리아민(polyamine) 생합성에 필수적인 역할을 하는데, 일반적으로 암세포에서 폴리아민이 더 높은 수준으로 나타난다. 실험을 통해 이 유전자의 활성을 조절한 결과, 폴리아민 생합성을 억제하면 BRAF 항암제에 대한 내성도 낮아져 흑색종이 사멸됨을 확인했다. 이를 바탕으로 항암제 내성 흑색종에서 발암 유전자인 c-Myc이 폴리아민 생합성의 증가를 유발하고 있음을 밝혔다. 이렇게 증가된 폴리아민이 미토콘드리아 단백질의 양을 증가시켜 미토콘드리아 활성을 높이며, 이로 인해 항암제에 내성을 지닌 암세포의 증식으로 이어지는 과정이 흑색종 항암제 내성 발생 핵심 기전임을 규명했다. 이번 연구는 기존에 거의 알려지지 않았던 폴리아민 생합성이 BRAF 항암제 내성 유발의 원인임을 밝힌 세계 최초의 연구이며, 나아가 KIST 연구팀은 BRAF 항암제에 대한 내성을 극복하기 위해 내성 기전의 각 단계를 억제하는 항암제 개발 전략을 제시했다. 본 연구를 통해 항암제 내성이 빈번하게 발생해 완치가 어려웠던 흑색종을 치료할 수 있는 폴리아민 대사 조절 기반의 신규 항암제 개발이 가능해졌다. 이를 통해 2028년 10억 달러 규모로 전망되는 BRAF 억제 항암제 시장에 적용가능한 선도 기술을 확보할 것으로 기대된다. KIST 김택훈 박사는 “가장 치명적인 피부암인 흑색종의 항암제 내성 발생의 핵심 기전을 규명했다”라며, “대사항암제 개발을 위해 BRAF 돌연변이가 자주 나타나는 대장암, 갑상선암 등에서 폴리아민 대사 조절을 통한 항암 효과 검증을 수행할 예정”이라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 중견연구자지원사업(2021R1A2C1093499), 바이오의료기술개발사업(RS-2024-00400042), 국가과학기술연구회 선행융합연구사업(CPS23011-100) 및 창의형 융합연구사업(CAP23011-000) 등으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 ‘Molecular Cancer’(IF 27.7, JCR 분야 상위 1.1%)에 최신 호에 게재됐다. [그림 1] 폴리아민 생합성 억제를 통한 BRAF 억제 항암제 내성 극복 (위) 흑색종은 BRAF 억제 항암제 투여에도 항암제 내성이 발생하여 암이 재발함. (아래) 폴리아민 생합성 억제와 BRAF 억제 항암제를 조합하면 암의 재발을 막고 완치 가능성이 증가할 수 있음. [그림 2] BRAF 억제 항암제 내성 발생 기전 BRAF 억제 항암제 내성 흑색종은 c-Myc 발암유전자 활성에 의해 AMD1을 비롯한 폴리아민 생합성이 증가하여 결국 미토콘드리아의 활성이 증가하여 항암제 내성을 유도함. 본 연구에서는 폴리아민 생합성 저해를 통해 이 기전을 막음으로써 항암제 내성을 극복하였음.

- 575

- 작성자의약소재연구센터

- 작성일2024.09.11

- 조회수9255

-

574

인공지능 기술로 깨끗한 물 생산 돕는다

- 물 속에 존재하는 이온농도 예측 가능한 인공지능 기술 개발 - 국가적 대단위 수질자동측정망 등에 적용가능해 사회적 물 복지 향상에 기여 전 세계 인구의 1/4 이상인 약 22억 명이 안전하게 관리되는 식수를 보장받지 못하고 있으며, 특히 전 세계 인구의 약 절반가량은 1년 중 일정 기간 심각한 물 부족을 경험하고 있다. 이러한 물 부족 현상을 극복하기 위해 하수도 관개사업 및 빗물 재이용, 해수 담수화와 같은 대체 수자원 확보 사업에 막대한 사회경제적 비용이 지출되고 있다. 더욱이 이러한 중앙집중형 물 분배 시스템은 물 수요의 변화를 즉각적으로 반영하기 어렵다는 단점도 있다. 그래서 현재는 축전식탈염법, 배터리전극담수화 등과 같은 기술도입이 간편하며, 전기화학 기반의 기술인 분산형 물 생산 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 다만, 전기화학 기반 기술에 사용되는 기존 수질 측정 센서는 수중 이온들을 개별적으로 측정·추적하지 못하며, 전기전도도로 수질 상태를 대략적으로 유추하는 한계점이 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 물자원순환연구단 손문 박사 연구팀은 영남대학교 백상수 교수팀과 공동연구를 통해 데이터 기반의 인공지능 기술을 활용하여 전기화학적 수처리 공정에서 수중 이온농도를 정밀하게 예측하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 먼저 회귀 문제에 활용되는 트리 기반의 머신러닝 기술인 랜덤포레스트(random forest) 모델을 구축한 후 이를 전기화학적 수처리 기술의 이온농도 예측에 활용했다. 개발된 랜덤포레스트 기반 인공지능 모델은 처리수의 전기전도도 및 각 이온의 농도(Na⁺, K⁺, Ca2⁺, 및 Cl⁻)를 정밀하게 예측할 수 있었다(R²=~0.9). 또한, 예측의 정확도를 높이기 위해 약 20~80초마다 업데이트가 필요하다는 것을 알아냈다. 즉, 본 기술을 국가 수질자동측정망 등에 적용해 특정 이온을 추적하기 위해서는 최소 분 단위의 샘플링을 통해 수질을 측정해 초기 모델을 학습시킬 필요가 있음을 의미한다. 본 연구에 사용된 랜덤포레스트 모델은 복잡한 딥러닝 모델보다 학습에 필요한 컴퓨팅 자원을 100배 이상 아낄 수 있기에 경제적으로 우수하다는 장점이 있다. KIST 손문 박사는 “이 연구의 중요성은 단순히 새로운 인공지능 모델을 개발하는 데 그치지 않고, 국가 수질 관리 시스템에도 적용할 수 있다는 점에서 의미가 크다”라고 말하며 “본 기술을 이용한다면 개별이온들의 농도를 보다 정밀하게 추적 관찰해 사회적 물 복지 향상에도 기여할 수 있을 것이다”라고 강조했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요 사업과 세종과학펠로우십 사업(2021R1C1C2005643)으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지인 「Water Research」 (IF : 11.4, JCR 분야 0.4%) 최신 호에 게재됐다. [그림 1] 머신러닝(랜덤포레스트) 기술을 이용한 전도도 기반 수중 이온농도 예측 기술 개요도 [그림 2] 랜덤포레스트(Random forest; RF) 머신러닝 기술 적용 방법론

- 573

- 작성자물자원순환연구단

- 작성일2024.09.09

- 조회수7330

-

572

인공지능 기술로 하폐수 속 미량물질 농도 쉽고 빠르게 예측한다

('23.11.19. 보도자료) - 군집화-예측 기반 인공지능 기술로 하폐수 속 신종 유입물질의 특성 예측 - 까다로운 분석절차 단축해 수처리 관련 시설에서 실제 활용 기대 전 세계 의약품 소비량은 2020년 기준으로 4 조회 분량으로 매년 급증하는 추세다. 과거와 비교해 점점 더 다양한 의약품들이 인체의 대사 작용을 거쳐 하·폐수 처리장으로 유입되면서, 여기서 발견되는 미량물질의 양과 종류도 증가하고 있다. 하·폐수 속 미량물질이 다시 강과 바다 등으로 유입돼 상수원으로 활용되면 환경뿐 아니라 발암, 내분비계 장애 등 인간의 건강에도 해로운 영향을 미칠 수 있다. 따라서 이러한 미량물질의 그 특성과 거동을 신속, 정확하게 예측하는 기술이 필요지만, 알려지지 않은 미량물질을 분석하는 데는 고가의 장비와 숙련된 전문가가 필요하며 오랜 시간이 걸린다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 물자원순환연구단 홍석원 단장과 손문 선임연구원 팀이 군집화-예측기반 인공지능 기술을 활용해 신종 미량물질을 물리화학적 특성에 따라 분류하고 농도를 예측하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 연구진은 데이터의 유사성에 따라 지도의 형태로 군집화하는 자기조직화지도 인공지능 기술을 통해 의약화합물, 카페인 등 기존에 알려진 29종의 미량물질을 물리화학적 특성, 작용기, 생물학적 반응 기작 등의 정보에 따라 분류했다. 그다음, 새로운 미량물질의 특성과 농도 변화를 예측하기 위해 데이터를 여러 하위 집합으로 분류하는 머신러닝 기술인 랜덤 포레스트를 추가로 구축했다. 만약 새로운 미량물질이 자기조직화지도 내의 어떤 군집에 속한다면, 해당 군집 내 다른 물질의 특성을 통해 새로운 미량물질의 특성과 농도가 어떻게 변화할지 예측할 수 있다. 이렇게 구성된 군집화-예측 인공지능 모델(자기조직화지도-랜덤포레스트)을 새로운 13종의 신종 미량물질에 적용한 결과, 생물학적 정보를 이용한 기존 인공지능을 활용한 기술의 예측정확도인 0.40을 훨씬 뛰어넘는 약 0.75의 우수한 예측정확도를 보였다. 수식을 기반으로 하는 전통적인 예측 방법에 비해 KIST 연구팀의 데이터 기반 분석모델은 미량물질의 물리화학적 특성만 입력하면 비슷한 데이터를 가진 물질과의 군집화를 통해 새로운 미량물질의 농도가 하수처리 과정에서 어떻게 변화할지 효율적으로 파악할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 데이터 기반의 인공지능 모델 특성상 사회적인 관심사인 마약과 같은 신종물질의 농도 예측에도 향후 활용할 수 있다. KIST 홍석원 박사와 손문 박사(이상 공동 교신저자)는 “실제 하폐수 처리장 뿐 아니라 신종 미량물질이 존재하는 대부분의 수처리 관련 시설에 적용할 수 있으며, 관련 규제를 위한 정책결정 과정에서 신속하고 정확한 자료를 제공할 수 있는 기술”이라고 밝히며, “머신러닝 기술을 활용하기 때문에 관련 데이터가 축적될수록 예측정확도도 향상될 것”이라고 기대했다. 본 연구는 환경부 (장관 한화진) 상하수도혁신기술개발사업(2019002710010) 및 과학기술정보통신부(장관 이종호) 세종과학펠로우십 지원을 받아(2021R1C1C2005643) 수행되었으며, 연구결과는 네이처 포트폴리오 저널 클린워터(npj Clean Water, IF : 11.4, JCR 물자원 분야 상위 1.5%) 10월호에 게재되었다. [그림 1] 머신러닝 기술을 이용한 신종 미량물질 예측 기술

- 571

- 작성자물자원순환연구단

- 작성일2024.09.04

- 조회수6370

-

570

우주 여행 걸림돌 우주 방사선...BNNT 섬유로 막는다!

- KIST, 우주 방사선에 포함된 중성자 차폐 섬유 개발 - BNNT(질화붕소나노튜브) 활용, 항공·우주·국방용 핵심 소재로 응용 기대 작년 누리호 발사 성공 및 최근 새롭게 출범한 우주항공청 등으로 우주에 대한 관심이 높아진 가운데 공공분야뿐 아니라 민간에서도 우주 여행 등의 우주 관련 산업에 대한 관심과 투자가 적극적으로 이뤄지고 있다. 다만, 실제로 우주 여행을 하는 경우 현실적으로 우주 방사선에 노출되는 것은 피할 수 없다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 기능성복합소재연구센터 김대윤 박사 연구팀은 우주 방사선에 포함된 중성자를 효과적으로 막을 수 있는 새로운 복합 섬유를 개발했다고 밝혔다. 우주 방사선 속 중성자는 생명 활동에 부정적인 영향을 미치고, 전자기기들의 오작동을 유발하여 장기적인 우주 임무 수행에 큰 위협이 된다. 연구팀은 1차원 나노물질인 질화붕소나노튜브(BNNT, boron nitride nanotube)와 아라미드 고분자 간의 상호작용을 조절해 섞이기 어려운 두 물질을 완벽히 혼합할 수 있는 기술을 개발했다. 이렇게 안정화된 혼합 용액을 기반으로 최대 500 ℃에서 타지 않으면서 가볍고 유연한 연속 섬유를 제작했다. BNNT는 기존에 활용되던 탄소나노튜브(carbon nanotube, CNT)와 유사한 구조를 가지나 격자 구조 내 다수의 붕소를 포함하고 있어 중성자 흡수력이 탄소나노튜브에 비해 약 20만 배 정도 높다. 따라서, 개발된 BNNT 복합 섬유를 원하는 모양과 크기의 직물로 만들게 되면 그 자체로 방사선 중성자 투과를 효과적으로 차단할 수 있는 좋은 소재로 적용할 수 있다. 즉, BNNT 복합 섬유를 우리가 일상적으로 착용하는 의복 형태로 적용하면 방사선에 쉽게 노출될 수 있는 승무원, 의료계 종사자, 발전소 근로자 등을 효과적으로 보호할 수 있다. 또한, 세라믹 성질을 지닌 BNNT의 특징으로 내열성도 뛰어나기 때문에 극한 환경에서도 사용될 수 있다. 따라서, 우주용뿐만 아니라 국방·소방용으로도 활용이 가능하다. KIST 김대윤 박사는 “이번에 개발한 기능성 섬유를 우리가 일상적으로 착용하는 의복 형태로 적용하면, 중성자 노출에 대한 최소한의 안전 장치를 손쉽게 마련할 수 있다”라며, “우리나라가 우주 및 국방 분야에서 매우 빠르게 발전하고 있는 만큼 큰 시너지를 낼 것으로 판단된다”라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST K-Lab 사업과 중견연구자지원사업(2021R1A2C2009423), 산업통상자원부(장관 안덕근) 고성능탄소나노복합섬유개발사업(RS202300258591), 국방부(장관 신원식) 국방특화연구실사업(DAPAKRITCT21014)으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지인 「Advanced Fiber Materials」 (IF 17.2, JCR 분야 1.7%) 최신호에 게재됐다. * (논문명) Spacesuit Textile from Extreme Fabric Materials: Aromatic Amide Polymer and Boron Nitride Nanotube Composite Fiber for Neutron Shielding and Thermal Management [그림 1] 우주 방사선 차폐용 BNNT 복합 기능성 섬유 개발 [그림 2] BNNT 복합 연속 섬유 개발

- 569

- 작성자기능성복합소재연구센터

- 작성일2024.09.02

- 조회수8295

-

568

글로벌 선두 양자컴퓨팅 기업을 뛰어넘은 독자적인 양자 오류정정 기술 개발

- 양자 오류정정은 양자컴퓨팅 구현과 실용화의 핵심 기술 - 획기적인 양자 오류정정 기술로 K-양자컴퓨팅 구축 개발에 기여 디지털 컴퓨터의 성능을 뛰어넘는 양자컴퓨팅 기술의 실용화를 위해서는 오류 문제의 해결이 필수적이다. 양자 연산의 최소 단위인 큐비트에 입력된 정보는 빠르게 손실되며 오류가 쉽게 발생한다. 큐비트에서 발생하는 오류와 제어의 정확도를 아무리 개선해도 시스템 크기와 연산 규모가 커질수록 오류가 누적되며 알고리즘 수행이 불가능해진다. 이를 해결할 방법이 ‘양자 오류정정(Quantum error correction)’이다. 양자기술 글로벌 패권 경쟁이 심화하는 가운데, 양자컴퓨팅 개발을 선도하는 주요 국가와 기업들이 모두 양자 오류정정 기술 개발에 집중하고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 양자기술연구단 이승우 박사팀은 세계 최고 수준의 양자 오류정정 기술을 개발하고 이를 기반으로 결함허용 양자컴퓨팅 아키텍처를 설계했다고 밝혔다. 이 기술을 활용하면 범용 양자컴퓨터 개발의 글로벌 선두 업체인 사이퀀텀(PsiQuantum)이 최근 개발한 양자 오류정정 기술의 성능을 뛰어넘을 수 있다는 결과도 입증했다. 양자 오류정정이 수행되는 범용 양자컴퓨터의 성능은 최대 결함허용 임계값(Fault-tolerance threshold)으로 평가된다. 이 임계값은 양자컴퓨팅에서 발생하는 오류를 얼마나 잘 보정할 수 있는지를 나타내며 오류정정 기술과 아키텍처 설계가 우수할수록 높은 값을 가진다. 미국의 양자 컴퓨터 개발 업체 사이퀀텀(PsiQuantum)은 광자의 얽힘 자원, 퓨전 기법과 오류정정 기술을 활용한 양자컴퓨팅 아키텍처를 제시하고 이를 기반으로 범용 양자컴퓨팅 하드웨어를 개발하고 있다. 사이퀀텀 방식의 최대 광손실 임계값은 2.7%로 보고됐다. KIST 연구팀이 개발한 새로운 오류정정 기법과 양자컴퓨팅 아키텍처는 이보다 훨씬 뛰어난 성능을 보인다. KIST의 기술은 최대 14%의 광손실 임계값을 달성할 수 있으며, 이는 현재 전 세계에서 가장 높은 수치의 임계값이다. 또한, KIST의 오류정정 기법은 동일한 광자 소모량으로도 사이퀀텀 방식의 기술보다 훨씬 우수한 자원 효율성을 보였다. 이번 연구는 순수 국내 연구진이 이루어낸 성과로, 양자컴퓨팅 분야에서 후발주자인 우리나라가 세계 최고 수준의 핵심 기술을 개발했다는 중요한 의미가 있다. 특히 양자 오류정정 기술은 광자 기반뿐만 아니라 초전도, 이온덫, 중성원자 등을 활용한 양자컴퓨터 개발에서도 필수적인 요소로 전 세계적으로 연구개발 경쟁이 매우 치열한 분야이다. 이번 성과는 우리나라가 미국 등 양자 분야 선도 국가들의 기술을 따라잡고 나아가 앞설 가능성을 보여줬다. 또한, 국내외 특허 출원을 마친 이 성과를 적용하면 독자적인 범용 양자컴퓨팅 시스템을 구축하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다. KIST 이승우 박사는 “반도체 칩 설계 기술과 마찬가지로 양자컴퓨팅도 아키텍처 설계가 중요하다. 1,000개의 큐비트가 있어도 오류정정이 수행되는 구조가 아니면 한 단위의 논리 큐비트 연산도 어렵다”고 강조하며, “양자컴퓨팅의 실용화는 아직 시간이 필요하지만, 그 시기를 조금 앞당기는 데 기여한 연구”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요 사업과 양자기술협력사업(2022M3K4A1094774)으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Physical Review Letters (IF: 8.1 JCR 분야 상위 6.8%)」에 8월 1일 게재*됐다. * (논문명) Encoded-fusion based quantum computation for high thresholds with linear optics [그림 1] 양자 오류정정 퓨전을 활용한 결함허용 퓨전 기반 야자컴퓨팅 아키텍처 [그림 2] 광손실 결함허용 임계값 그래프

- 567

- 작성자양자기술연구단

- 작성일2024.08.30

- 조회수9250

-

566

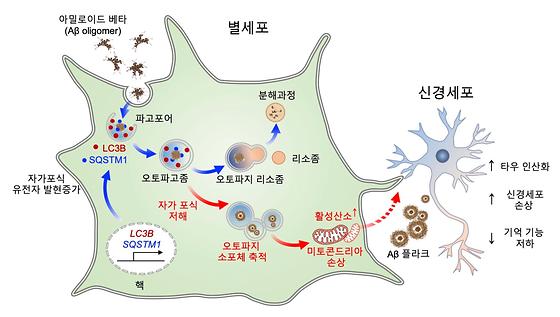

새로운 세포 청소부, 뇌 속 별세포가 알츠하이머 치매 치료 가능성 높인다.

- 별세포의 자가포식 작용, 치매 원인 물질 제거 및 뇌 기능 회복 가능성 높여 - 비신경세포인 별세포를 새로운 알츠하이머 치매 치료제의 표적으로 제시 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 뇌질환극복연구단 류훈 박사 연구팀은 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 이창준 단장 연구팀, 보스톤 의대 이정희 교수 연구팀과 공동으로 별세포(Astrocyte)를 활용해 알츠하이머 치매 치료 메커니즘을 규명하고 새로운 치료 표적을 제시했다. 공동 연구진은 이번 연구를 통해 뇌 속 비신경세포인 별세포의 자가포식(Autophagy, 오토파지) 작용이 알츠하이머 치매 환자 뇌 속에서 아밀로이드 베타(Aβ) 올리고머 독성 단백질을 제거하고 기억력과 인지 능력을 회복하는 것을 밝혔다. 노인성 치매의 대표적인 사례로 알려진 알츠하이머 치매는 아밀로이드 베타(Aβ)와 같은 독성 단백질이 뇌 안에서 비정상적으로 응집 및 축적되면서 염증 반응과 신경세포의 손상을 유발해 나타나는 퇴행성 뇌 질환이다. 지금까지 학계에서는 별세포가 신경세포 주변의 독성 단백질을 제거하는 것에 주목했으나 그 과정은 명확히 규명되지 않았다. 오토파지란 세포 스스로(Auto)가 잡아먹는(Phagy) ‘자가포식’ 과정이다. 연구팀이 세포의 항상성을 유지하는 별세포의 자가포식 작용에 주목한 결과, 알츠하이머 환자의 뇌에서 독성 단백질 축적이나 뇌 염증 반응 발생 시 별세포가 자가포식 작용을 조절하는 유전자를 유도해 대응하고 있음을 관찰했다. 이를 바탕으로 별세포에만 선택적으로 발현하는 자가포식 유전자를 알츠하이머가 유도된 쥐의 뇌에 주입해 손상된 신경세포가 회복되는 과정을 확인했다. 연구팀은 별세포의 자가포식 작용이 아밀로이드 베타(Aβ) 단백질 덩어리를 줄이며 동시에 기억력과 인지 기능을 함께 개선할 수 있다는 사실을 입증했다. 특히, 뇌의 기억을 저장하는 해마 부위에서 자가포식 조절 유전자 발현이 증가할 경우, 뇌 조직 내 병리 현상이 줄어드는 사실도 확인했다. 무엇보다 알츠하이머 치매의 주원인으로 알려진 아밀로이드 베타(Aβ) 올리고머 독성 단백질 제거에 별세포의 자가포식 기능이 활용될 수 있음을 입증함으로써 알츠하이머 치매 치료의 가능성을 제시했다. 이번 연구는 알츠하이머 치료제 개발을 위해 진행된 신경세포 중심 접근법에서 벗어나 비신경세포인 별세포를 새로운 알츠하이머 치매 치료제의 표적으로 제시한 점에서 큰 의의를 지닌다. 연구진은 별세포의 자가포식 기능을 강화해 치매 증상을 예방하거나 완화할 수 있는 약물을 탐색하고 이에 대한 전임상 연구를 진행할 계획이라고 밝혔다. KIST 류훈 박사는 “별세포의 자가포식 기능에 따라서 신경세포의 손상이 조절되고 또한 치매 뇌에서는 인지 기능 또한 조절됨을 밝혔다”라며, “자가포식과 관련된 세포 생물학적 기전 이해를 증진하고 세포 내 노폐물 제거 및 세포 건강 유지에 관한 기초 연구의 발전을 기대한다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 중견연구자지원사업(2022R1A2C3013138), 보건복지부(장관 조규홍)의 치매극복과제(RS-2023-KH137130)으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Molecular Neurodegeneration」 (IF 14.9, JCR 분야 2.1%)에 최신 호에 게재됐다. [그림 1] 별세포(성상 교세포)의 자가포식 관련 유전자의 조절은 알츠하이머 치매환자의 뇌안에서 아밀로이드 베타 (Aβ)를 효과적으로 제거하는데 작용하는 중요한 기전임을 증명함. [그림 2] 치매 환자 뇌조직에서 별세포 특이적으로 자가포식 유전자의 발현의 증가 양상을 확인함.

- 565

- 작성자뇌질환극복연구단

- 작성일2024.08.26

- 조회수9940

![[그림 1] 바이오프린팅 응용을 위한 고성능 압전 물질 기반 프린트 헤드의 개략도](/app/board/attach/image/thumb_14824_1733966686000.do)

![[그림 1] 하이브리드 큐비트를 이용한 결함허용 양자컴퓨팅 아키텍처](/app/board/attach/image/thumb_14823_1733966524000.do)

![[그림1] 요철 이리듐 나노튜브 촉매 개발 모식도](/app/board/attach/image/thumb_14115_1727655155000.do)

![[그림 1] 지중저장 모사 파일럿 시스템 개념도](/app/board/attach/image/thumb_14095_1726116424000.do)

![[그림 1] 폴리아민 생합성 억제를 통한 BRAF 억제 항암제 내성 극복](/app/board/attach/image/thumb_14093_1726039438000.do)

![[그림 1] 머신러닝(랜덤포레스트) 기술을 이용한 전도도 기반 수중 이온농도 예측 기술 개요도](/app/board/attach/image/thumb_14090_1725850000000.do)

![[그림 1] 머신러닝 기술을 이용한 신종 미량물질 예측 기술](/app/board/attach/image/thumb_14073_1725407203000.do)

![[그림 1] 우주 방사선 차폐용 BNNT 복합 기능성 섬유 개발](/app/board/attach/image/thumb_14063_1725232361000.do)

![[그림 1] 양자 오류정정 퓨전을 활용한 결함허용 퓨전 기반 양자컴퓨팅 아키텍처](/app/board/attach/image/thumb_14054_1724974946000.do)