보도자료

-

614

폐기물 ‘0’(제로), 지속가능한 스마트 고분자 소재 개발

폐기물 ‘0’(제로), 지속가능한 스마트 고분자 소재 개발 - 손상을 색 변화로 감지하고 스스로 회복할 수 있는 형상 기억 소재 - 폐기 시 원재료로 회수가 가능하여 생산 및 폐기 비용 절감 실현 플라스틱은 단량체라고 불리는 작은 분자가 길게 연결된 구조를 가진 고분자 소재로, 가볍고 견고하며 유연하게 설계할 수 있다는 장점 덕분에 일상생활과 산업 전반에서 폭넓게 활용되고 있다. 하지만 매년 약 5,200만 톤에 달하는 플라스틱 쓰레기가 발생하면서, 폐플라스틱이 환경 오염의 대표적인 문제로 떠올랐다. 이러한 문제를 해결하기 위해 지속 가능한 고분자 소재를 만들려는 연구가 전 세계적으로 진행되고 있다. 그러나 지금까지 개발된 소재들은 복잡한 합성 과정을 거쳐야 하거나, 폐기물로 처리될 때 다른 고분자와 섞이면 분리수거가 어렵다는 한계를 가지고 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 전자파솔루션융합연구단 김태안 박사 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 자가 회복 기능과 높은 재활용성을 갖춘 새로운 고분자 소재를 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 단량체와 고분자로 자유롭게 전환이 가능한 독특한 오각고리 구조의 분자를 설계했으며, 이 분자는 열, 빛, 기계적 힘을 이용해 붙었다 떨어지는 성질을 가진다. 이를 통해 고무줄처럼 유연하거나 유리병처럼 단단한, 다양한 물성을 가진 고분자 소재를 제조할 수 있다. 이번에 개발된 고분자 소재는 손상된 부위를 형광으로 식별할 수 있어 관리가 용이하며, 열과 빛을 가하면 스스로 복구되는 자가 회복 기능을 제공한다. 이 소재는 폐기물로 배출될 경우 기존 플라스틱과 혼합된 상태에서도 선택적으로 단량체를 분리해낼 수 있으며, 회수된 단량체를 활용해 원래 특성을 유지한 고분자를 다시 제조할 수 있다. 이러한 특성은 지속 가능성과 재활용성을 동시에 충족시키는 혁신적인 해결책을 제시한다. 또한, 이 고분자 소재는 열, 빛, 기계적 힘에 반응하여 열적, 기계적, 광학적 특성을 유동적으로 변화시킬 수 있다. 특히 보호용 코팅재로 활용 시 기존 상용 에폭시 코팅제보다 최대 3배 높은 경도와 2배 이상의 탄성계수를 보여 성능 면에서 탁월한 장점을 제공한다. 또한, 자외선을 조사하면 분자 구조가 강화돼 특정 형상을 유지할 수 있는 형상 기억 특성도 확인되어, 이를 통해 스마트 의류, 웨어러블 기기 등 다양한 응용 가능성이 기대된다. 결과적으로, 이 고분자 소재는 높은 강도, 손상 감지, 자가 회복, 선택적 재활용 기능을 갖추고 있다. 이러한 특징은 폐플라스틱의 분류 및 처리에 드는 경제적 비용을 절감하는 동시에, 산업용 코팅제를 대체해 유지 보수 비용을 줄이고 환경 오염을 완화하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다. KIST 김태안 박사는 “본 연구는 화학적 재활용이 가능한 기존 플라스틱 소재의 열적·기계적 한계를 극복하면서도, 손상감지와 자가회복 등 자율적 기능을 포함한 소재를 설계할 수 있는 새로운 접근 방향을 제시하였다.”라고 말하며, “해당 소재의 도료화 과정을 통해 자발적인 기능으로 장기 유지 보수 비용이 들지 않으면서도 폐기물을 남기지 않는 친환경 기능성 코팅 소재 시장을 개척하기 위해 노력 중이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임) 국가과학기술연구회(NST) 미래선도형 융합연구단 사업(CRC22033-230)과 한국연구재단 국가전략기술소재개발 사업(RS-2024-00448445)의 지원을 받아 수행됐다. 이번 연구 성과는 재료과학 분야 국제 학술지인 「Advanced Functional Materials」 (IF 18.5, JCR 분야 상위 4.329%) 최신호에 게재됐으며, Back Cover로 선정됐다. * (논문명) High-Performance Dynamic Photo-Responsive Polymers With Superior Closed-Loop Recyclability [그림 1] 손상 감지 및 자가 회복, 다중 형상 기억 특성을 지닌 스마트 플라스틱 소재의 구성 및 작동 원리 [그림 2] (좌) 새로 개발된 원료만으로 진행된 고분자 소재의 중합, 해중합 처리 절차. (우) 혼합 플라스틱 폐기물 속에서 선택적으로 분리, 정제되어 다시 얻어진 원료들. [그림 3] (상) 형광 발현을 이용한 손상 감지 및 자가 치유 능력에 대한 관찰 이미지. (하) 다중 형상 기억 특성 발현에 대한 관찰 이미지. [그림 4] Back Cover 선정 참고 이미지

- 613

- 작성자전자파솔루션융합연구단

- 작성일2025.02.24

- 조회수4207

-

612

[MBC 라디오] <손에 잡히는 경제> 완벽한 LLM이 나와도 휴머노이드는 훨씬 오래 걸릴 겁니다

□ 일 자 : 2025년 2월 11일(화) □ 방송사/프로그램명 : MBC 라디오 / 손에 잡히는 경제 □ 주요내용 : 휴머노이드 실현 가능성 등에 관한 설명_오용환 휴머노이드연구단 책임연구원 □ 링크 : 영상 바로가기 (https://www.youtube.com/watch?v=-jx_SS6gSzk)

- 611

- 작성자연구지원실

- 작성일2025.02.11

- 조회수1153

-

610

이미지 왜곡 없는 '투명 스트레처블 기판' 개발, 차세대 디스플레이 혁신 기대

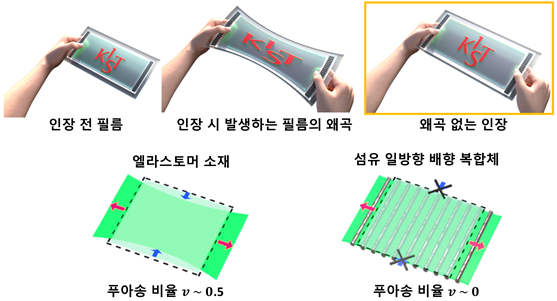

이미지 왜곡 없는 '투명 스트레처블 기판' 개발, 차세대 디스플레이 혁신 기대 - 푸아송 비 극복, 완전 투명하면서 왜곡 없는 무변형 디스플레이 기판 구현 - 전단압연 공정으로 대면적·고투명성 스트레처블 기판 상용화 가능성 제시 차세대 디스플레이 시장에서 주목받고 있는 '탄성을 지닌 디스플레이 소재'는 자유롭게 펼치고 구부릴 수 있다는 장점이 있지만, 기존 소재의 한계로 인해 화면이 일그러지거나 착용감이 떨어지는 문제가 있었다. 일반 탄성체 기판은 한쪽 방향으로 늘리면 수직 방향으로 오그라드는 ‘푸아송 비(Poisson’s ratio)’ 현상 때문에 화면이 왜곡되기 쉽다. 특히 웨어러블 기기처럼 피부와 밀착되는 전자 제품은 늘어나거나 줄어드는 과정에서 주름이 생기거나 피부를 당겨 착용감과 성능이 저하될 위험이 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 손정곤 박사팀과 서울대학교 홍용택 교수팀이 공동으로 ‘푸아송 비’를 극적으로 낮춘 '나노구조 정렬 스트레처블 기판'을 개발했다. 이번 연구는 푸아송 비를 낮추면서도 투명성을 유지해, 화면 왜곡과 빛의 산란 문제를 동시에 해결한 점에서 큰 주목을 받고 있다. 연구진은 두 가지 핵심 아이디어를 결합해 이번 성과를 달성했다. 첫 번째 아이디어로, 고분자 블록이 연결된 블록 공중합체를 활용해 내부 나노 구조를 정렬했다. 이 블록 공중합체는 딱딱한 '폴리스티렌(PS)'과 부드러운 '폴리부틸렌(PIB)'으로 이루어져 있으며, 이를 한 방향으로 배열하면 인장 방향과 수직 방향의 탄성 차이를 극대화해 수축을 감소시킬 수 있다. 기존 탄성체의 푸아송 비는 0.4~0.5 정도인데, 연구진은 늘리는 방향에서도 기판 수직 방향 수축이 거의 없고, 화면 왜곡도 크게 줄어든 푸아송 비 0.07 이하로 낮췄다. 두 번째 아이디어로는 나노 구조를 기판 전체에 고르게 정렬하기 위해 전단압연(Shear-Rolling) 공정을 도입했다. 이는 고온 상태에서 롤러와 스테이지 간 속도 차이를 이용해 균일한 전단력을 가하는 방식이다. 이 공정을 통해 두꺼운 기판에도 나노 구조가 투명도를 저하시키지 않고 안정적으로 정렬되었다. 실험에서는 기판의 가로방향으로 50% 이상 늘렸을 때도 세로 방향 수축이 거의 발생하지 않는 것을 확인했다. 연구진은 개발한 기판을 실제 소자에 적용해 픽셀 배열 변화를 관찰했다. 기존 탄성체 기판은 50% 늘리면 픽셀 간 간격이 들쭉날쭉하거나 세로 픽셀이 붙는 왜곡이 발생했다. 반면, 나노구조 정렬 기판은 픽셀이 고르게 배열되어 이미지가 깨지지 않고, 주름이나 거친 표면이 생기지 않아 투명도도 유지됐다. 개발된 새로운 스트레처블 기판은 차세대 디스플레이, 웨어러블 전자기기, 태양전지 등 다양한 분야의 핵심 소재로 사용될 전망이다. 또한, 이번에 사용된 전단압연 공정은 다른 블록 공중합체나 고분자 필름에도 적용이 가능해 간단한 방식으로 대면적 처리에 적합한 기술로 평가받고 있다. KIST 손정곤 박사는 “본 연구는 나노구조를 정밀하게 제어하여 왜곡이 없으면서도 완전하게 투명한 스트레쳐블 기판을 개발하는 새로운 방식을 제안하였으며 이를 구현하기 위한 전단압연 기술은 대량생산과 산업화에 쉽게 적용할 수 있다.”라고 말하며, “현재 이 기판을 활용하여 디스플레이 발광 소자를 전사하여 인장 시에도 왜곡 없는 실제 디스플레이 디바이스를 구현하는 연구를 수행중이다”라고 강조했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임) KIST 주요사업, 중견연구자지원사업(2022R1A2B5B02001597) 및 STEAM사업(RS-2024-00451691)의 지원을 받아 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Advanced materials」 (IF 27.4 JCR 분야 상위 2.4%) 최신호에 게재됐다. * (논문명) Fully Transparent and Distortion-Free Monotonically Stretchable Substrate by Nanostructure Alignment [그림 1] (상) 엘라스토머 소재에서 발생하는 인장 시 왜곡 문제와 왜곡 없는 인장 (하) 엘라스토머 소재의 큰 푸아송 비율과 0의 푸아송 비율을 가지고 있는 섬유 일 방향 배향 복합체 [그림 2] (상) SIBS 블록공중합체의 고분자 구조 (하) SIBS 블록공중합체에서 상 분리에 의한 나노구조 형성 [그림 3] 쉬어-롤링 공정을 통한 블록공중합체 나노구조 일방향 배향 [그림 4] (상) 전단압연 SIBS 필름의 기계적 이방성, 투명도, 푸아송 비율 측정 (중),(하) 일반적인 SIBS 필름과 전단압연 SIBS 필름의 인장 시 모양과 이미지 비교

- 609

- 작성자전자융합소재연구센터

- 작성일2025.01.23

- 조회수5130

-

608

KIST, 신약 발굴 AI 기술로 세계 최상위 팀 선정

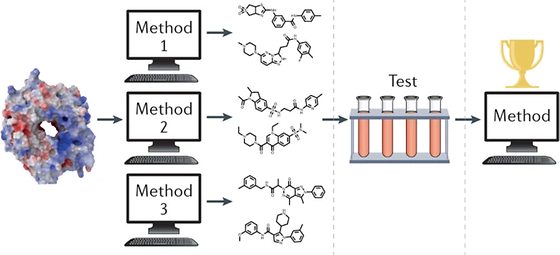

KIST, 신약 발굴 AI 기술로 세계 최상위 팀 선정 - 자체 AI 기술로 신약후보물질 발굴 국제대회 CACHE 챌린지 상위 4개 팀으로 선정 코로나19 바이러스 치료를 위한 가장 독창적인 후보물질 제시 성공 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 천연물시스템생물연구센터 박근완 박사팀은 제3회 CACHE 챌린지 중 코로나19 바이러스 표적 신약 후보 발굴 부문에서 세계 최상위 4개 팀에 선정됐다고 밝혔다. 신약 후보 예측 대회인 CACHE 챌린지에서는 가장 높은 성능을 보이는 AI 기술을 발표하며, 대회에서 얻어지는 모든 데이터는 일반에 공개해 후속 신약 개발 연구를 지원한다. 이와 같은 공동체 중심의 신약 개발 패러다임은 알파폴드가 참가한 단백질 구조 예측 대회인 CASP과 유사하다. CACHE(Critical Assessment of Computational Hit-finding Experiments)는 다양한 신약 후보 물질 발굴 인공지능(AI) 방법의 예측 성능을 공정하게 평가하기 위해 2021년 조직된 국제적인 컨소시엄이다. 아스트라제네카, 바이엘, 베링거인겔하임 등 글로벌 제약사들과 협력하고 캐나다 정부와 미국 국립보건원(NIH)의 후원을 받고 있다. 이번 CACHE 챌린지는 코로나19 바이러스와 같은 치명적인 감염병 억제 약물 개발을 목표로 11개국 23개 본선 진출 팀이 약 2년간 경쟁하며 진행됐다. 참가팀들은 컴퓨터 기반 AI 예측 기술을 활용해 총 1,739개의 신약후보물질을 제안했으며, 2023년 1월 본선 참가팀이 선정된 이후 2024년 12월 최종 결과가 발표됐다. KIST 연구팀은 천연물 신약 개발을 위해 자체 개발한 ECBS(Evolutionary Chemical Binding Similarity, 진화적 화합물 결합 유사성)라는 AI 모델을 활용했다. ECBS는 질병 표적 단백질의 진화 정보를 활용해 화합물 예측 정확도를 높인 새로운 AI 모델로, 현재 KIST 강릉분원 천연물연구소에서 천연물 신약 후보물질을 발굴하는 데 활용되고 있다. 본선에서는 실험적 결합 데이터 외에도 화합물의 결합력, 물성, 화학구조의 독창성을 종합적으로 고려한 심사가 진행됐다. 심사 결과, KIST(대한민국), 오타와대학교(캐나다), 브리티시 컬럼비아 대학교(캐나다), 베를린자유대학교(독일) 연구팀이 최종 우승팀으로 선정됐다. 연구팀은 코로나19 바이러스의 Nsp3 단백질을 표적으로 하는 혁신적인 저분자 화합물을 제시해 KIST의 AI 기반 신약 개발 기술의 우수성과 국제적 경쟁력을 입증했다. 향후 국내외 연구기관 및 제약사와의 공동연구를 통해 AI 기반 신약 개발 연구를 선도할 것으로 기대된다. 또한, 천연물 신약 개발을 통해 희귀질환과 난치병 치료 등 그동안 주목받지 못했던 분야에서 새로운 산업 창출의 가능성을 열어갈 것으로 보인다. KIST 박근완 박사는 “AI를 활용한 신약 개발 연구가 코로나바이러스와 같은 치명적인 감염병 해결에 기여할 수 있다는 가능성을 보여주었다”라며, “이번 대회 결과를 바탕으로 국내외 기관과의 연구 협력과 정보 교류 활성화를 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 신약 개발 연구를 수행할 계획이다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 해양수산부(장관 강도형) 국가생명연구자원 선진화사업(RS-2021-KS211526)을 통해 진행됐다. 이번 대회 결과는 CACHE 공식 홈페이지에 발표됐다. [그림 1] CACHE 챌린지 대회 설명 CACHE 챌린지에서 질병 표적 단백질이 정해지면 각 참가팀은 고유한 계산 방법을 이용해서 표적에 가장 잘 결합할 수 있는 화합물을 컴퓨터를 통해 가상으로 스크리닝한다. 참가팀에서 제출한 화합물은 CACHE 주최 측에서 실험적 검증을 거친 뒤 화합물의 구조적 독창성과 표적에 대한 결합력을 평가하여 최종 우승팀을 선정하게 된다. 그림 출처: https://www.nature.com/articles/s41570-022-00363-z [그림 2] 제3회 CACHE 챌린지 대회 일정 (2022-12-02) CACHE 챌린지 제안서 접수 시작 (2023-01-01) 제안서 평가 및 1차 본선 진출팀 선정 (2023-03-15) 참가팀 화합물 예측 시작, 후보 화합물 제시 (최대 100개) (2023-10-31) 실험 검증 데이터 공유, 2차 본선 진출팀 선정 (2024-01-01) 2차 본선 진출 팀에 한해 화합물 2차 예측 (최대 50개) (2024-07-01) 2차 실험 검증 데이터 공유 (2024-12-11) 대회 마감 및 모든 데이터 일반에 공개 [그림 3] CACHE 챌린지에 활용한 KIST 화합물 예측 모델 KIST에서 자체 개발한 화합물 활성 예측 모델인 Evolutionary Chemical Binding Similarity (ECBS) 모델의 개념도이다. 표적 단백질의 진화 정보를 활용하여 화합물 예측의 정확도를 높인 AI 모델이며, CACHE 챌린지에서 해당 모델을 활용해 코로나 바이러스 저해 화합물을 탐색하였다. [그림 4] AI 기반 화합물 가상 탐색 절차 모식도 컴퓨터와 AI 기술을 통해 신약후보물질을 효율적으로 탐색하는 가상 탐색 (Virtual Screening) 절차를 보여준다. 많은 비용과 시간이 소요되는 실험 기반 방법과 비교하여 AI 기술을 활용함으로써 최소한의 실험을 통해 효율적인 신약후보물질 발굴이 가능하다.

- 607

- 작성자천연물시스템생물연구센터

- 작성일2025.01.16

- 조회수3567

-

606

[JTBC] <한문철의 블랙박스 리뷰> 차와 로봇의 충돌 설명 전화 인터뷰

□ 일 자 : 2025년 1월 14일(화) □ 방송사/프로그램명 : JTBC / 한문철의 블랙박스 리뷰 □ 주요내용 : 차와 로봇의 충돌 설명 전화 인터뷰_김익재 AI·로봇연구소장 □ 링크 : https://youtu.be/CVCD11rdQGo?si=vk0Qxpgu8f-lBmE8

- 605

- 작성자연구지원실

- 작성일2025.01.14

- 조회수872

-

604

고온 안정성과 난연성을 갖춘 차세대 일액형 에폭시 개발

고온 안정성과 난연성을 갖춘 차세대 일액형 에폭시 개발 - 고온에서도 탁월한 보관 안정성의 잠재성 경화제로 획기적 개선 달성 - 전자 장치, 접착/코팅제, 전자파 차폐 등 산업 분야에 적용 가능 이액형 에폭시는 경화제와 수지를 혼합해 사용하는 방식으로, 혼합 비율 오류나 작업 시간 제한, 경화 불균일성 등의 문제가 자주 발생한다. 또한 혼합 후 즉시 사용해야 하며, 잔여량이 낭비되는 단점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 일액형 에폭시가 주목받고 있다. 일액형 에폭시는 사전 혼합된 상태로 제공되어 사용이 간편하고, 혼합 과정 없이 작업 시간을 단축해 품질의 일관성을 보장한다. 특히 잠재성 경화제를 활용하면 특정 조건(열, 자외선 등)에서만 경화를 시작하도록 제어할 수 있어 보관 안정성을 대폭 향상시킬 수 있다. 하지만 기존 일액형 에폭시는 상온(25℃ 이하)에서만 안정성을 유지해 고온에서 보관이 어렵고, 화재에 취약한 한계가 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 김재우 박사 연구팀은 성균관대학교 구종민 교수팀과 공동 연구를 통해 이러한 한계를 극복한 ‘에폭시/맥신 일액형 솔루션’을 개발했다고 밝혔다. 이 솔루션은 에폭시 수지, 고분자 이미다졸 기반 잠재성 경화제 입자, 그리고 이차원 나노소재인 맥신으로 구성된 혁신적인 소재다. 연구팀은 물리적·화학적으로 반응성이 억제된 잠재성 경화제를 도입하여, 60°C의 높은 온도에서도 180일 이상 안정성을 유지할 수 있도록 했다. 기존 제품이 25°C에서 약 40일간 안정성을 유지했던 점을 감안하면 큰 발전이라 할 수 있다. 또한 맥신 나노소재는 기존의 난연성을 한층 강화하며, 전기전도성과 열적 안정성을 크게 향상시켰다. 난연 성능 면에서도 주목할 만한 성과를 냈다. 새로운 솔루션은 기존 대비 한계농도지수(LOI)를 12% 증가시키고, 최대열방출량(pHRR)을 85% 감소시켜 난연 등급 최고 수준인 V0 등급을 획득했다. 이를 통해 화재에 취약했던 기존 제품의 문제를 획기적으로 개선했다. 기계적 물성에서도 인장강도 46%, 충격강도 158%의 성능 향상을 달성하며, 안정성과 내구성을 모두 갖췄다. 연구팀은 이러한 성능 향상이 잠재성 경화제의 딜스-알더 반응, 맥신의 촉매 특성 덕분이라고 밝혔다. 이 혁신적인 일액형 에폭시는 접착제, 코팅제, 전자파 차폐재 등 다양한 분야에서 응용 가능성이 높다. 특히 통신, 전자 장치, 건축 소재 분야에서 차세대 고성능 복합소재로 주목받고 있다. 연구팀은 앞으로 맥신의 높은 전기전도성을 활용해 전자파 차폐 성능과 줄 히팅 특성을 갖춘 복합소재 개발에도 박차를 가할 계획이다. 이를 통해 산업계에 폭넓게 적용할 수 있는 솔루션을 제시하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하겠다는 목표를 세웠다. KIST 김재우 박사는 “이번 기술은 고온 안정성과 난연성을 동시에 확보한 혁신적인 일액형 에폭시로, 산업계 적용 가능성이 높다”며 “성균관대와 협력해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 밝혔다. 성균관대학교 구종민 교수는 “맥신은 소재의 독특한 이차원 나노소재 특성 덕분에 난연성과 열적 안정성을 갖춘 다양한 복합소재로 활용 가능하다”며 연구의 의미를 강조했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임) 나노 및 소재 사업(2021M3H4A1A03047327), 국가과학기술연구회(NST) 융합연구단 사업(CRC22031-000) 및 산업기술통상부(장관 안덕근) 소재부품기술개발 사업(20010881)과 나노융합혁신개발 사업(20020855)의 지원을 받아 수행됐다. 연구 성과는 국제 학술지 「Advanced Materials」 (IF 27.4, JCR 분야 1.9%) 최신 호에 게재됐다. * (논문명) All-In-One Epoxy/MXene Nanocomposites with Bead-Type Polymeric Imidazole Latent Curing Agent for Enhancing Storage Stability and Flame Retardancy [그림 1] 일액형 에폭시와 잠재성 경화제의 필요성 [그림 2] 올인원 에폭시/맥신 일액형 솔루션 제조 [그림 3] 올인원 에폭시/맥신 일액형 솔루션, 세계 최고 수준의 보관 안정성 및 난연성

- 603

- 작성자구조용복합소재연구센터

- 작성일2025.01.14

- 조회수2807

-

602

담배 금단증상 극복, 뇌 속 신경 메커니즘에서 실마리 찾아

담배 금단증상 극복, 뇌 속 신경 메커니즘에서 실마리 찾아 - 뇌의 콜린성 중간뉴런이 금단증상에 미치는 영향을 규명 FDA 승인 파킨슨병 치료제 프로싸이클리딘의 담배 금단 치료 가능성 발견 세계보건기구(World Health Organization, WHO)에 따르면 전 세계 인구의 22% 이상이 담배를 피우며, 매년 900만 명이 넘는 흡연 관련 사망자가 발생하고 있다. 금연을 성공적으로 이루기 위해서는 담배에 포함된 니코틴으로 인한 금단증상을 효과적으로 완화하는 치료법이 필수적이다. 현재까지 니코틴 금단 치료제로 허가된 약물은 부프로피온과 바레니클린으로, 금연 성공률을 높이기 위해 새로운 치료제 개발이 요구되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 뇌질환연구단 임혜인 박사 연구팀은 담배 금단증상을 조절하는 새로운 뇌 부위와 신경 기전을 발견했다고 밝혔다. 이를 바탕으로 기존에 파킨슨병 치료제로 사용되던 약물에서 담배 금단증상을 완화하는 효능을 발굴해 치료 가능성을 높였다. 담배를 끊으면 뇌 특정 부위가 활발히 움직이면서 손 떨림 및 활동저하와 같은 신체적 금단증상이 나타난다. 이는 일상생활에 악영향을 미치고 흡연자가 다시 담배를 찾게 되는 주요 원인으로 작용하므로 금연에 성공하기 위해서는 니코틴 금단증상 발생 시 인체 내부에서 일어나는 과정을 이해하는 것이 매우 중요하다. 연구팀은 뇌의 선조체 영역 내 콜린성 중간뉴런이 금단증상에 미치는 영향을 규명했다. 생쥐 실험을 통해 선조체 콜린성 중간뉴런의 나트륨 통로 발현을 선택적으로 억제해 신경세포 활성을 감소시켰다. 그 결과, 니코틴 금단으로 인한 손 떨림 증상이 현저히 감소했으며, 최신 다중전극어레이(multi-electrode array)를 통해 콜린성 중간뉴런 억제가 비정상적인 신경 활동 변화를 완전히 차단하는 것을 확인했다. 또한, 미세투석(microdialysis) 실험에서는 콜린성 중간뉴런 억제를 통해 니코틴 금단으로 20% 이상 감소됐던 선조체 도파민 분비가 정상 수준으로 회복되는 것도 확인했다. 이를 바탕으로 FDA에서 이미 승인된 파킨슨병 치료제인 프로싸이클리딘(procyclidine)을 니코틴 금단 치료제로 활용할 가능성을 검토했다. 프로싸이클리딘은 콜린성 중간뉴런 억제 효과를 모방할 수 있어 니코틴 금단으로 인한 신체적 증상을 완화하는 데 활용될 수 있다. 특히, 니코틴 금단을 유도하기 전 생쥐에 프로싸이클리딘을 저용량으로 1회 투약한 결과, 금단증상인 손 떨림이 50% 이상 감소하는 것을 확인했다. 이번 연구는 안전성이 입증된 약물을 활용해 니코틴 금단 치료를 제시함으로써 임상시험 기간을 크게 단축할 가능성을 보여준다. 이를 통해 금연 치료 접근성을 높이고 흡연으로 인한 건강 문제를 효과적으로 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다. KIST 임혜인 박사는 “금연 치료의 새로운 가능성을 제시하며 금단으로 인한 일상생활의 저해를 줄이고 부프로피온과 바레니클린 외에 추가적인 치료제를 제공한다는 데 의의가 있다”라며, “니코틴을 포함한 다양한 중독 문제를 이해하고 효과적인 치료제 개발에 앞장설 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요사업, 중견연구자지원사업(2020R1A2C2004610) 및 식품의약품안전처 출연금 연구사업(RS-2024-00332024) 등으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Advanced Science」 (IF 14.3, JCR 분야 6.5%)에 게재됐다. * 논문명 : Striatal Cholinergic Interneurons Control Physical Nicotine Withdrawal via Muscarinic Receptor Signaling [그림 1] 무스카린성 신호전달 억제는 니코틴 금단 행동 증상을 감소시킴. 니코틴 금단은 손 떨림 및 몸 떨림과 같은 행동 증상을 유발함. 선조체 콜린성 중간뉴런을 억제시키거나 무스카린성 억제제 프로싸이클리딘을 투여할 경우, 니코틴 금단에 의한 손 떨림 증상을 감소시킴. [그림 2] 무스카린성 신호전달 억제는 니코틴 금단에 의한 도파민 분비 감소를 완화시킴. 니코틴 금단은 선조체 도파민 분비를 감소시킴. 선조체 콜린성 중간뉴런을 억제시키거나 무스카린성 억제제 프로싸이클리딘을 투여할 경우, 니코틴 금단에 도파민 분비 감소가 일어나지 않음. [그림 3] 니코틴 금단과 아세틸콜린 신호전달 균형 가설. (왼쪽) 니코틴 금단은 니코틴성 수용체의 활성을 감소시킨다고 알려짐. 이는 즉, 무스카린성 수용체의 활성이 상대적으로 강해져서, 아세틸콜린 신호 전달에 불균형이 일어난다는 것을 시사함 (오른쪽) 선조체 콜린성 중간뉴런을 억제시키거나 무스카린성 억제제 프로싸이클리딘을 투여할 경우, 아세틸콜린 분비 감소 또는 무스카린성 수용체 억제가 일어남. 이는 무스카린성 수용체의 활성을 감소시켜서, 아세틸콜린 신호전달의 불균형을 복구시킬 수 있음.

- 601

- 작성자뇌질환연구단

- 작성일2025.01.08

- 조회수4632

-

600

KIST, CES2025 참석…AI·반도체·양자·의료 미래기술 7개 공개

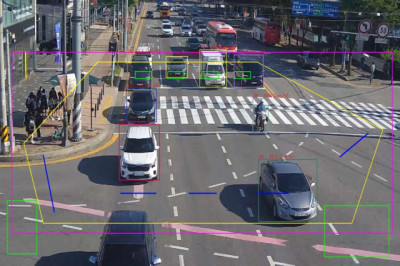

관련 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GNJSTBDSX 한국과학기술연구원(KIST)은 세계 최대 IT전시회 CES2025에 인공지능(AI), 반도체, 양자, 의료 등 미래 유망 기술 7개 전시품을 공개한다. KIST는 오는 1월 7일부터 10일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES에 2020년 이후 다섯 번째로 참가한다고 밝혔다. KIST 전시관은 혁신기술을 집중적으로 소개하는 ‘유레카파크’에 설치된다. 우선 KIST 차세대반도체연구소 양자기술연구단은 박민철 책임연구원이 개발한 ‘인공지능 기반 2차원 싱글 X-ray 이미지의 3차원 변환 및 영상 화질 개선 기술’을 전시한다. 이 기술은 인공지능을 활용해 단일 2D X-ray 이미지를 3D로 시각화하며, 악천후와 같은 어려운 환경에서도 영상의 가시성을 유지할 수 있는 것이 특징이다. 박 책임연구원은 이 기술로 CES 2025 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받았다. AI·로봇연구소는 김익재 책임연구원이 개발한 ‘교통 CCTV 기반 차량·교통 분석을 통한 실시간 교통관리 시스템’을 선보인다. 이 기술은 CCTV만을 활용해 차량 추적, 카운팅, 속도 추정 등의 데이터를 실시간으로 분석해 교통환경을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 협력사인 ㈜토페스의 전·후방 교통 단속 기술 및 스마트 교차로 시뮬레이션 기술과 결합해 실제 교통 상황에 최적화된 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 향후 이 기술은 무인 교통 단속 및 지능형 교통 시스템으로 발전할 가능성이 높다. 인공지능연구단 남기표 책임연구원은 ‘대상자 내/외적 생체신호 분석 기반 이상상태 판단 시스템’을 전시한다. 이 기술은 카메라를 통해 대상자의 안면 영역을 분석하고, 이를 기반으로 내·외적 생체신호를 측정하여 이상 상태를 판단한다. 높은 정확도와 빠른 처리 속도를 자랑하며, 범죄 수사, 헬스케어 서비스, 맞춤형 스마트 홈 서비스 등 다양한 분야에 활용될 수 있다. 인공지능연구단 최희승 책임연구원은 ‘실험 보호구 착용 여부 판단용 인공지능 키오스크’를 선보인다. 이 기술은 인공지능을 활용해 실험자의 신원과 개인보호장비(PPE) 착용 여부를 동시에 확인하며, 실험실 출입 가능 여부를 자동으로 판단한다. 실험실 안전사고를 예방하기 위해 설계된 이 시스템은 향후 연구 및 산업 현장에서 안전관리 시스템의 필수 기술로 자리 잡을 것으로 보인다. 바이오·메디컬융합연구본부 바이오닉스연구센터는 이병철 책임연구원이 개발한 ‘Nano-Column CMUT을 이용한 일회용 착용형 초음파 패치’를 소개한다. 이 패치는 기존 상용 초음파 소자 대비 성능이 3배 이상 우수하며, 실리콘 기반으로 제작되어 환경 오염 문제도 해결했다. 또한 반도체 공정을 통해 제조 단가를 1/20 이하로 낮춰 일회용 제품으로 사용할 수 있으며, 가정 원격의료와 다양한 산업군으로의 확장이 기대된다. 생체분자인식연구센터 정영도 책임연구원은 ‘스마트폰 기반 소변을 이용한 방광암 진단 키트’를 전시한다. 이 기술은 별도의 전처리 과정 없이 소변 샘플과 스마트폰만으로 방광암을 진단할 수 있다. 높은 민감도를 통해 조기 방광암도 진단 가능하며, 환자에게 고통과 감염 위험을 줄이면서도 자주 사용할 수 있는 간편한 시스템이다. 첨단소재·시스템연구본부 전자재료연구센터는 송현철 책임연구원이 개발한 ‘초음파 무선 에너지 전송 시스템’을 선보인다. 이 기술은 심박동기와 같은 인체 삽입형 의료기기의 배터리를 무선으로 충전해 배터리 교체를 위한 수술을 대체할 수 있다. 또한, 바닷속 무인 드론이나 해저 케이블 센서 등 원거리 무선 충전이 필요한 다양한 산업 분야에서도 활용 가능성이 크다. 오상록 원장은 “CES 2025에서 KIST의 첨단 기술과 KIST가 지원한 혁신 기업의 제품을 세계 무대에 선보일 수 있어 자랑스럽다”며, “국내뿐 아니라 해외에서도 KIST 기술이전 및 사업화를 촉진할 수 있도록 글로벌 파트너십 구축에 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

- 599

- 작성자연구지원실

- 작성일2025.01.03

- 조회수1191

-

598

“AI 만난 로봇, 5~10년 내 일상 파고들 것”

관련 : https://www.mk.co.kr/news/it/11208635 “피규어AI의 로봇과 오픈AI의 챗GPT가 연동되면서 로봇은 사람과 자연스럽게 상호작용하고 실시간으로 환경을 이해하며 적응하는 수준까지 발전했습니다. 인공지능(AI)과 로봇은 이미 우리 일상이 됐습니다.” 김익재 한국과학기술연구원(KIST) AI·로봇연구소장은 CES2025 참석을 앞두고 매일경제신문과 인터뷰하면서 “테슬라 옵티머스가 위험하고 힘든 작업을 대체하는 것을 시작으로, AI와 로봇은 향후 가정으로도 진출할 것”이라며 “향후 5~10년 이내에 AI와 로봇 기술은 광범위하게 인간의 일상생활로 파고들 것”이라고 전망했다. 김 소장은 AI와 로봇이 단순한 연구 단계에서 벗어나 실질적인 활용 단계로 접어들었다고 진단했다. 특히 AI는 자연어 처리, 이미지 인식, 자율주행 등 다양한 분야에서 상용화 단계에 도달했으며 로봇은 인간의 작업을 보조하거나 대체할 수 있는 수준까지 기술력을 끌어올렸다. 특히 AI와 로봇 기술이 하나로 합쳐지면서 기술 개발 속도는 빠르게 진행 중이다. 김 소장은 “그동안 로봇에서 ‘난관’으로 꼽혔던 ‘작업계획(로봇이 주어진 목표를 달성하기 위해 필요한 일련의 행동을 순차적으로 계획하고 조직하는 과정)’이 인간 지식과 데이터를 학습한 AI로 해결되면서 로봇 발전이 가속화되고 있다”라며 “챗GPT와 같은 거대언어모델의 등장과 함께 앞으로 다양한 AI로봇이 등장할 것”으로 전망했다. AI와 로봇이 만나면서 로봇의 개념과 역할도 확장되고 있다. AI와의 결합 이전의 로봇 상용화의 중심에는 ‘자동화’가 있었다. 하지만 AI와 만난 이후 로봇은 자동화를 넘어 인간과 공존하며 협업하는 방향으로 확대되고 있다는 게 김 소장의 판단이다. 김 소장은 AI와 로봇 기술이 물류 및 배송, 제조업 및 산업 자동화는 물론 농업과 스마트시티 등 다양한 분야에서 적용될 것으로 예상했다. 또한 향후 5~10년 이내 사람이 하기에는 위험하고 힘든 작업이 대부분 로봇으로 대체되고 이어 가정 환경으로도 빠르게 진입할 것으로 봤다. 김 소장은 “테슬라 옵티머스의 목표처럼 공장, 건물 등에서 사람이 해야만 했던 위험하고 힘든 작업이지만 자동화가 될 수 없는 작업을 대체하면서 향후 가사 또는 케어로봇 가정환경으로 진입할 것”이라며 “안전이 확보된다면 의료산업은 물론 군사용 로봇도 등장하게 될 것”이라고 말했다. 김 소장은 이러한 발전의 시작을 챗GPT로 봤다. 거대언어모델(LLM)의 등장하면서 빅테크 기업이 다양한 LLM 서비스를 잇달아 출시했고, 이 과정에서 휴머노이드 로봇도 새로운 가능성을 확인했다. 빅테크 기업의 탄탄한 자금력은 혁신적인 로봇 스타트업이 성장하는데 기반이 되면서 AI 로봇이 발전할 가능성이 커졌다는 설명이다. 김 소장은 “로봇은 단순 반복 작업을 수행하는 기계에서 벗어나 인지적 기능을 갖추고 인간과 상호작용하며 복잡한 작업을 수행하는 파트너로 진화하고 있다”라고 말했다. AI와 로봇 기술의 빠른 발전이 일반인에는 두려움으로 다가올 수 있다. 김 소장은 이에 대해 “자연스러운 반응”이라며 “다만 AI와 로봇은 인간의 삶을 보조하고 향상하는 도구로 설계되었다는 점을 잊어서는 안 된다”라고 조언했다. 자동차가 처음 등장했을 때, 마부들이 자신의 일자리를 잃게될까 두려워했지만, 실제 자동차 기술이 발전하고, 자동차 산업이 확장됨에 따라, 물류의 변화가 일어나고 산업 전반의 일자리가 늘어난 사례처럼 새로운 기술이 등장할 때 이를 더 큰 도약으로 연결해 나갈 수 있다는 설명이다. 김 소장은 “AI 및 로봇이 일상생활에 널리 퍼지는 것에 대한 심리적 장벽을 극복하기 위해서는 사회적, 문화적 관점에서의 변화가 필요하다”라며 “신뢰 구축, 교육과 인식 개선, 인간 중심의 디자인, 윤리적 및 법적 기준 마련과 같은 방식으로 신기술이 일상생활에서 조화롭게 적응될 수 있는 환경 마련이 필요하다”라고 봤다. 그는 올해 CES에서 AI와 로봇의 변화를 확인할 수 있을 것으로 기대했다. 김 소장은 “AI 기술이 산업 전반에 걸쳐 근본적인 변화를 이끄는 사례를 볼 수 있을 것”이라며 “실제 현장에서 여러 AI, 로봇 기술을 확인하고 체험해 본다면 보다 의미 있는 경험이 될 것”이라고 덧붙였다. 올해 매경미디어그룹은 CES에서 KIST 석학들과 공동취재팀을 구성했다. 1966년 설립된 KIST는 국내 최초 종합과학기술연구소라는 이름과 함께 지난 50여년 동안 핵심 원천 기술과 첨단 산업기술을 개발하는 한국의 대표 연구기관으로 자리 잡았다. KIST 연구진을 이끄는 김 소장은 미국 매사추세츠공대(MIT)에서 박사후연구원을 마치고 KIST AI연구소에서 재직하면서 국내 AI 분야 석학으로 꼽혀왔다. AI를 기반으로 몽타주를 만드는 기술과 얼굴 인식 기술 등의 개발 공로를 인정받아 한국공학한림원이 수여하는 ‘젊은공학인상’과 ‘대한민국을 이끌 100대 주역’에 선정된 바 있다.

- 597

- 작성자연구지원실

- 작성일2025.01.03

- 조회수1297

-

596

방광암 조기 진단, 이제 집에서도 간편하게

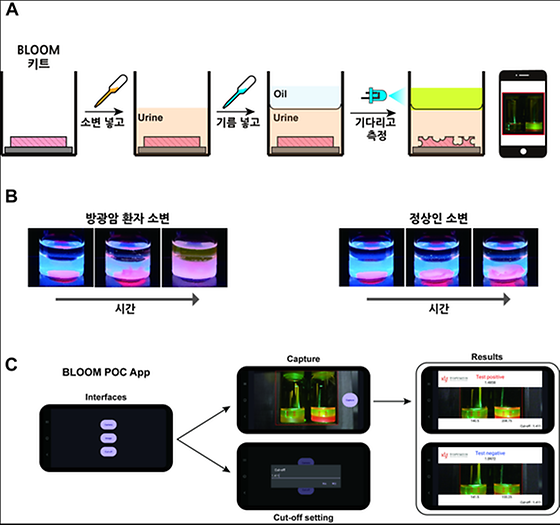

방광암 조기 진단, 이제 집에서도 간편하게 - 집에서 간편하게 사용할 수 있는 소변용 방광암 진단 키트 개발 기존 소변 검사법에서 진단되기 어려운 초기 방광암까지도 진단 가능 방광암은 조기 발견 시 완치율이 90% 이상으로 매우 높은 편이지만, 재발률이 70%에 달해 지속적인 관리가 필요하다. 특히 늦게 발견될 경우, 방광 제거 수술 후 인공 방광을 이식하거나 소변 주머니를 사용하는 대수술이 필요해 환자의 삶의 질이 크게 저하된다. 그러나 현재 사용되는 소변 검사 키트는 민감도가 낮고, 요도에 관을 삽입해 방광 내부를 검사하는 방광경 검사는 고통과 부담이 크기 때문에 환자에게 간편하고 정확한 진단 기술이 요구된다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 생체분자인식연구센터 정영도 박사 연구팀은 고려대학교 의과대학 비뇨의학과 강석호 교수 연구팀과 공동으로 집에서도 간편하게 사용할 수 있는 소변용 방광암 진단 키트를 개발했다고 밝혔다. 이 진단 키트는 소변의 전처리 없이도 방광암 바이오마커를 높은 정확도로 검출할 수 있다. 연구팀은 물과 기름이 층을 이루는 원리를 활용해 방광암 바이오마커를 검출하는 새로운 진단 키트를 설계했다. 소변에서 방광암 바이오마커를 검출하기 어려웠던 이유는 소변 내 바이오마커의 농도가 낮고 혈뇨와 같은 불순물이 신호를 방해했기 때문이다. 반면, 이번에 개발된 진단 키트는 바이오마커와 결합된 필름이 파괴되며 발생하는 부력 있는 신호 전달체가 기름층으로 이동해 신호를 발생시키는 방식으로 작동한다. 이를 통해 혈뇨와 같은 불순물이 신호에 간섭하지 않도록 설계됐으며 신호 증폭 효과를 극대화해 바이오마커를 정확히 검출할 수 있다. 연구팀은 고려대학교 비뇨의학과에서 환자 80명과 정상인 25명을 대상으로 이중맹검(double blindness)으로 임상시험을 진행한 결과, 개발된 진단 키트의 민감도가 88.8%에 달하는 것을 확인했다. 이는 기존 상용화된 검사법의 민감도가 20%에 불과했던 것에 비해 크게 향상된 결과다. 특히 기존 검사법으로는 조기 방광암 진단이 거의 불가능했으나, 이번에 개발된 키트는 초기 방광암도 높은 정확도로 검출할 수 있었다. 개발된 진단 키트는 비침습적이고 간편한 소변 검사를 통해 방광암을 조기에 진단할 수 있는 혁신적인 방법이다. 이를 통해 불필요한 방광경 검사를 줄이고 조기 발견으로 환자의 생존율을 높이는 것은 물론, 삶의 질까지 보호할 수 있을 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 성과를 바탕으로 종합 검진 센터에서 대량으로 신속하게 사용할 수 있는 방식과 가정에서 간편히 사용할 수 있는 제품개발을 목표로 연구를 이어갈 계획이다. KIST 정영도 박사는 “간단한 방광암 진단 키트를 개발해 불필요한 방광경 검사를 줄이고자 한 이번 연구에서 방괌암 조기 진단의 가능성을 확인했다”고 밝혔다. 고려대학교 강석호 교수는 “이번 연구는 KIST와 고려대 간 임상중개연구를 통해 이루어진 성과로 방광암뿐만 아니라 다양한 질환의 조기 진단 기술 개발에도 새로운 길을 열 것으로 기대된다”라고 말했다. 특히, KIST 정영도 박사와 고려대의대 강석호 교수가 한국기계연구원의 이동진 박사와 함께 창업 예정인 ‘플로트바이오사이언스’는 균일한 대량 생산이 가능한 소변용 방광암 조기 진단 키트 사업화를 추진하고 있으며 2024년 NST 융합 창업 챌린지에서 예비융합창업팀으로 선정됐다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유상임)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 연구재단사업(2023R1A2C100438911)으로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Nature Biomedical Engineering」 (IF 27.7, JCR 분야 0.4%)에 게재됐다. * 논문명 : Diagnosis of early-stage bladder cancer via unprocessed urine samples at the point of care [그림 1 연구진이 개발한 소변용 방광암 진단 키트 (BLOOM)의 사용법 (A) 필름이 놓인 용기에 소변을 넣고, 기름을 넣고 기다렸다 기름층에서 발생하는 빛을 스마트폰 카메라로 촬영하면 진단이 되는 간단한 사용법 (B) 방광암 환자 소변과 정상인 소변을 넣은 용기에서의 시간에 따른 필름과 기름층에서의 신호 변화 (C) BLOOM 방광암 진단을 위한 스마트폰용 앱 [그림 2] 연구진이 개발한 소변용 방광암 진단 키트 (BLOOM)의 진단 원리 방광암 환자 소변에 존재하는 효소 바이오마커가 하이드로젤 필름을 부수면, 필름 안의 물에 뜨는 신호전달체가 방출되어 물에 떠 기름층으로 이동하고, 이동한 후에 기름층에서 형광 신호를 내게 된다. 정상인 소변에는 효소 바이오마커가 부족하여 하이드로젤이 충분히 부서지지 않아서, 신호전달체의 방출이 없거나 부족하여 신호가 나지 않게되어 정상인과 방광암 환자를 구분할 수 있다.

- 595

- 작성자생체분자인식연구센터

- 작성일2024.12.22

- 조회수2890

![[그림 1] 일액형 에폭시와 잠재성 경화제의 필요성](/app/board/attach/image/thumb_14927_1738829599000.do)