News Center

로봇연구소에 동물실험실이!? 로봇공학자의 집념 '로봇의수' 실용화 앞당겼다

- 등록일 : 22-01-26

- 조회수 : 1428

황동현 지능로봇연구단 박사팀, 말초신경 내 미세조직 등 확인 영상장비 개발

사람처럼 움직이며 감각 전달 '로봇의수' 구현 새로운 도전

신경전극 이식상태 분석시간 획기적 단축·고심도·고해상도까지 한 번에

"기술 내재화로 촉감 느끼는 로봇의수 실용화 우리 손으로 해낼 것"

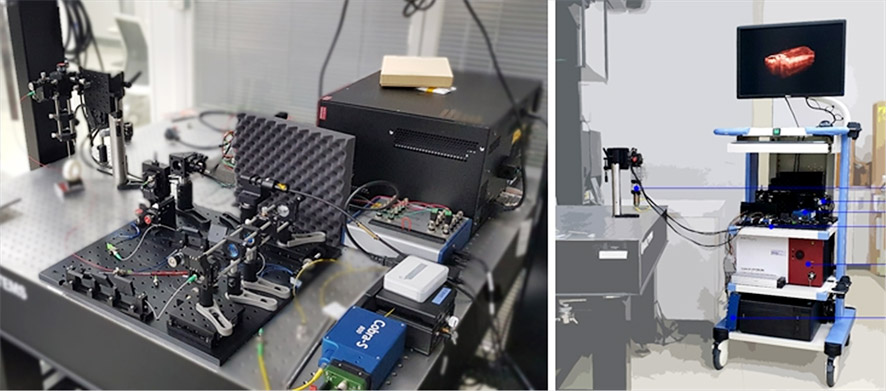

KIST AI·로봇연구소의 한 실험실. 연구자들이 동물실험에 몰두하고 있다. 로봇공학자들이 동물실험이라니, 다른 연구소를 잘못 찾은 게 아닌가 착각이 들 정도다. 하지만 연구내용은 분명 로봇과 관련돼있다. 실험실 곳곳에 있는 장비도 이곳이 KIST AI·로봇연구소임을 증명하고 있다.

로봇과 동물실험이란 생소한 조합에는 그만한 이유가 있다. 사람처럼 움직이면서 감각을 전달하는 로봇의수를 구현하기 위해서다. 차가운 부품과 기기를 늘 손에 쥐고 연구했던 과학자들에게 새로운 도전은 또 다른 기회를 만들었다. 동물실험을 통해 고해상도 영상장비 개발을 완료하고 생각대로 움직이고 느끼는 로봇의수 개발에 한 걸음 다가간 것이다.

이 영상장비는 말초신경 내 미세조직과 이식된 전극을 직접 들여다볼 수 있다. 로봇의수 구현을 위해 꼭 필요한 전극 이식상태를 즉각 파악해 로봇의수 시스템의 안정성과 장기간 사용성을 향상시키는 것에 도움을 줄 것으로 기대된다.

영상장비 개발을 주도한 KIST 지능로봇연구단 황동현 박사는 "기존대비 5.1배 향상된 고해상도 영상장비로 신경과학 분야에서도 관심이 많아 활용을 논의 중"이라며 "말초신경 인터페이스 연구 방법을 획기적으로 바꿀 수 있을 것"이라고 기대했다.

중세시대 때도 있던 의수, 로봇의수로 진화 중

의수는 팔이나 손이 절단된 환자들에게 잃어버린 신체 일부를 만들어주는 기술이다. 동화 피터팬에 후크선장이 등장하는 것만 봐도 그 역사가 오래됨을 알 수 있다. (기계의수 경우 중세시대부터 기록을 찾을 수 있다.)

과학기술 발전으로 의수는 단순 모형이 아닌 본연의 기능구현으로 발전 중이다. 생체신호에 기반한 의수 기술이 그 예다. 이 의수는 근육 신호를 이용해 원하는 대로 움직여 신체 일부분처럼 사용할 수 있는 기술로 이미 상용화됐다. 하지만 손의 다양한 기능을 구현하거나 촉감을 그대로 느끼는 100% 내 손 같은 로봇의수 개발은 현재 진행형이다.

오랜 연구에도 촉감각을 전달하는 로봇의수가 개발되지 못한 이유는 뭘까. 황 박사에 따르면 로봇의수를 통해 사용자가 직관적으로 촉감을 느끼기 위해서는 절단 환자의 말초신경에 신경 전극을 이식해 로봇의수와 연결해야 한다. 하지만 신경전극 이식에 거부감을 느끼는 환자가 많다. 신경전극 이식 후 경과를 살피기도 어렵다. 시간 흐름에 따라 이식한 전극의 기능적 오류도 자주 발생한다. 기능 저하 원인 파악을 위해 말초신경 대상으로 다양한 검사를 실시해야 하지만 또 한 번 수술대에 오르기를 원하는 환자는 많지 않을 것이다.

황 박사는 "생각대로 움직이고 촉감각을 느낄 수 있는 로봇의수 기술이 결국 사람에 쓰이려면 안정성을 확보하고 장기적인 기능성을 향상하는 것이 매우 중요하다. 이 두가지를 확보해야 미국과 유럽 등의 선진기술을 압도할 수 있을 것으로 보고 신경 전극 이식 수술 즉시 이식상태를 파악할 수 있는 영상장비 개발을 시작했다"고 말했다.

상용화된 OCT에 주목, 두 개의 빛으로 더 빠르고 자세하게 신경 들여다본다

몸속을 어떻게 들여다보는 것이 좋을까 고민하던 황 박사팀은 광간섭단층영상장치(OCT)에 주목했다. OCT는 안구 조직들을 보는 데 쓰이는 장비로 안과에서 자주 사용한다. 빛을 투과시켜 조직 내에서 반사되는 빛의 시간 차이를 이용해 단층 영상을 얻는다.

하지만 기존 장비는 신경조직 심부가 아닌 표면부만 볼 수 있을 뿐만 아니라 20~30μm의 저해상도를 가져 말초신경 내부 미세구조를 관찰하기 어려웠다. 고해상도로 개발하면 초점심도가 얕아져 말초신경 심부의 미세구조를 관찰할 수 없었다. 김밥을 예로 든 황 박사는 "김밥 속에 든 햄과 채소까지 자세히 봐야 하는데 겉을 감싸고 있는 김밖에 보이지 않는 상황"이라고 설명했다.

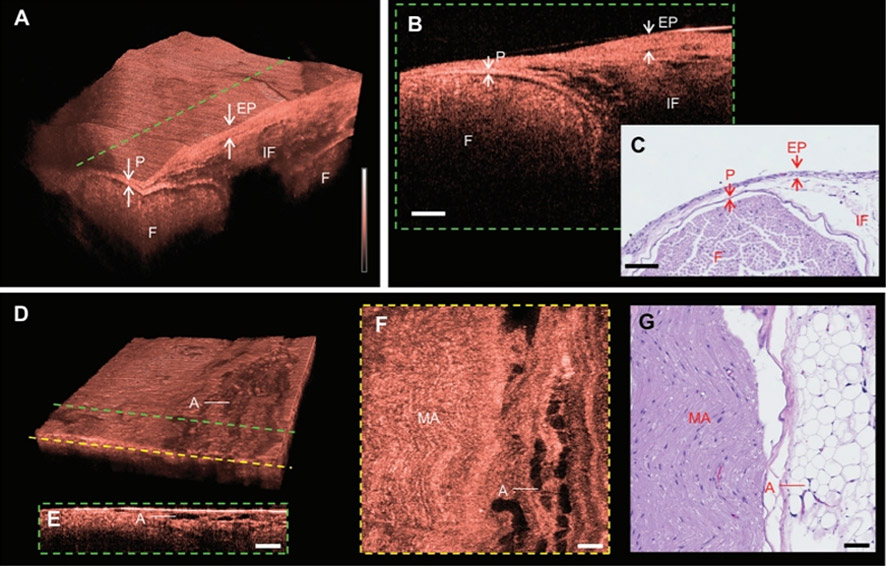

문제해결을 위해 황 박사팀이 생각한 것이 서로 다른 2개의 광섬유를 사용하는 방법이다. 빛이 지나가는 서로 다른 두 개의 경로를 접합해 패턴을 바꿈으로써 초점심도를 기존대비 5.1배 향상했다. 살아있는 쥐의 말초신경에 신경전극을 모방한 미세 금속선을 이식하고, 개발한 영상장비로 확인한 결과 단층영상을 정합한 3차원 구조로 영상을 획득하면서 고심도, 고해상도, 고속 촬영 성능까지 확인했다. 이 기술은 이미 상용화된 기존 OCT 장비에도 저렴하게 적용할 수 있다.

황 박사는 "로봇의수가 상용화되기 위해서는 영상장비뿐 아니라 신경전극, 생체신호 분석, 로봇제어알고리즘기술 등 다양한 분야가 함께 발전해야 한다"면서도 "실용화에서 제일 중요한 안정성과 장기적 기능성 해결에 도움을 줄 수 있는 장비가 개발된 만큼 로봇의수 실용화를 앞당길 수 있을 것"이라고 기대했다.

이 기술이 로봇의수 실용화를 당장 달성하기는 어렵지만 의외의 분야에서 기대감을 높이고 있다. 말초신경 이상으로 생기는 질병을 다루는 신경외과 의사들이다.

세계적으로 말초신경 내부를 들여다보는 영상장비 연구가 다양하게 진행되지만, 신경 내 심부를 생체 내 조건에서 3차원으로 관찰하는 것에 수십 분이 소요된다. KIST 영상장비는 말초신경 내부구조 관찰을 위해 필요한 시간을 수초로 단축했다. KIST와 의료관계자들은 신경 접합술, 말초신경병증 연구 등에 활용이 가능할 것으로 보고 협업을 논의 중이다.

"로봇의수 상용화 기술, 우리 손으로 주도하고 싶어"

황 박사는 과제를 하면서 영상장비뿐 아니라 로봇의수 기술도 함께 연구한다. 동물 대상 로봇의수 연구를 실증할 때면 신경 신호 획득과 신경자극 기능 구현이 어려울 때가 많았다. 그럴 때마다 그는 "촬영 한 번으로 신경 내부 미세구조와 신경전극 이식상태를 파악해 이유를 알 수 있다면 얼마나 좋을까 생각했다"며 연구 필요성을 절실히 느꼈을 때를 회상했다.

영상장비를 연구하면서도 새로운 도전의 연속이었다. 영상장비 개발 초반에는 동물의 사체를 이용해 실험했는데, 경직된 동물의 조직은 움직이지 않아 영상장비 촬영마다 늘 최상의 결과가 나왔다. 반면 살아있는 동물의 경우 신경조직이 끊임없이 움직이기 때문에 결과가 좋지 않았다. 로봇연구만 하던 황 박사가 동물실험이라는 새로운 도전을 하게 된 이유가 여기에 있다.

영상장비를 개발하고 동물실험을 수행하면서 실패도 많았다. 그 때마다 경험 있는 다른 기관에 연구를 맡기는 게 낫지 않겠냐는 내외부 시선이 있었던 것도 사실이다.

하지만 그는 "결국 우리가 지향하는 것은 말초신경 기반 로봇의수 고도화를 위한 핵심기술을 자체적으로 개발해서 보유하는 것"이라며 "시간은 걸렸지만, 기술을 내재화시키고 우리기술로 만들고자 했다. 내부적으로 기술이 있어야 의수 실용화에 가까워진다고 생각한다. 말초신경에서 신경 신호를 획득해 물체를 잡았을 때 느껴지는 감각을 환자들에게 전할 수 있는 로봇의수의 상용화를 우리 손으로 만들고 관련 기술을 주도하고 싶다"고 포부를 밝혔다.